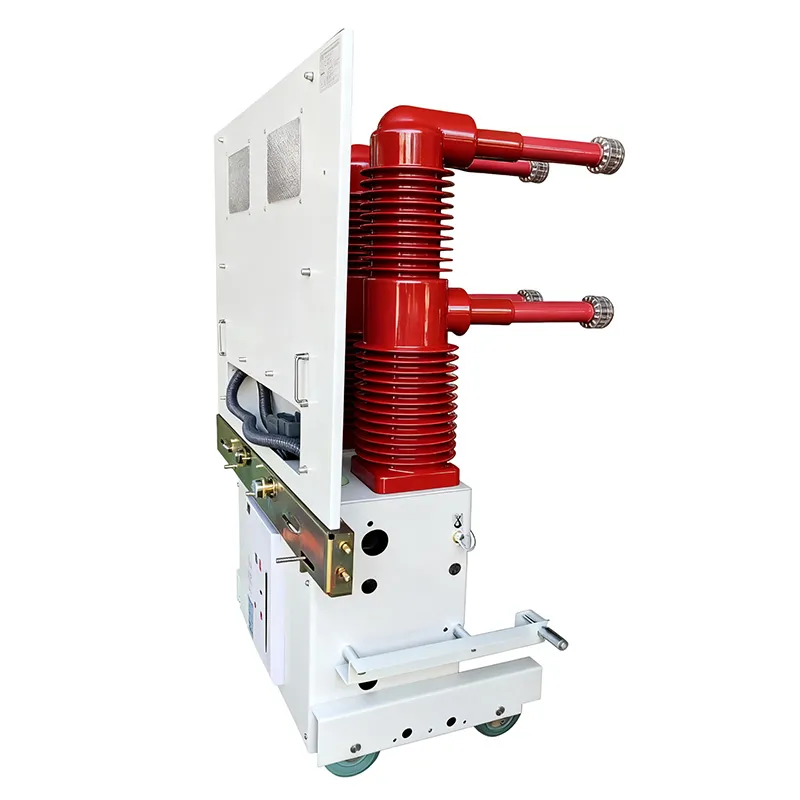

Когда слышишь про вакуумный выключатель наружной установки на 110 кВ, первое, что приходит в голову — это якобы универсальное решение для любых подстанций. Но на практике часто оказывается, что проектировщики забывают про банальные вещи вроде вибрации от транспорта или локальных ледовых нагрузок. У нас в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' был случай, когда заказчик требовал установить такие выключатели в приморской зоне, а через полгода начались проблемы с контактами из-за солёных туманов — пришлось переделывать клеммные коробки с усиленной изоляцией.

Сравнивая наши наработки с европейскими аналогами, заметил странную тенденцию: многие производители экономят на системе подогрева. Для российских зим это критично — без дополнительного обогрева приводного механизма при -45°C можно получить задержку срабатывания до 3 секунд. В спецификациях обычно пишут стандартные -25°C, но ведь эксплуатация-то идет в гораздо более жёстких условиях.

Кстати, про вакуумные выключатели наружного исполнения — их часто пытаются ставить без учёта ветровых нагрузок. Помню, на одной из подстанций в Сибири смонтировали аппараты с расчётом на 25 м/с, а через год шквальный ветр вырвал целый блок вместе с фундаментом. Оказалось, проектировщики не учли аэродинамику конкретного расположения — выключатели стояли в 'коридоре' между зданиями, где скорость ветра была на 40% выше нормы.

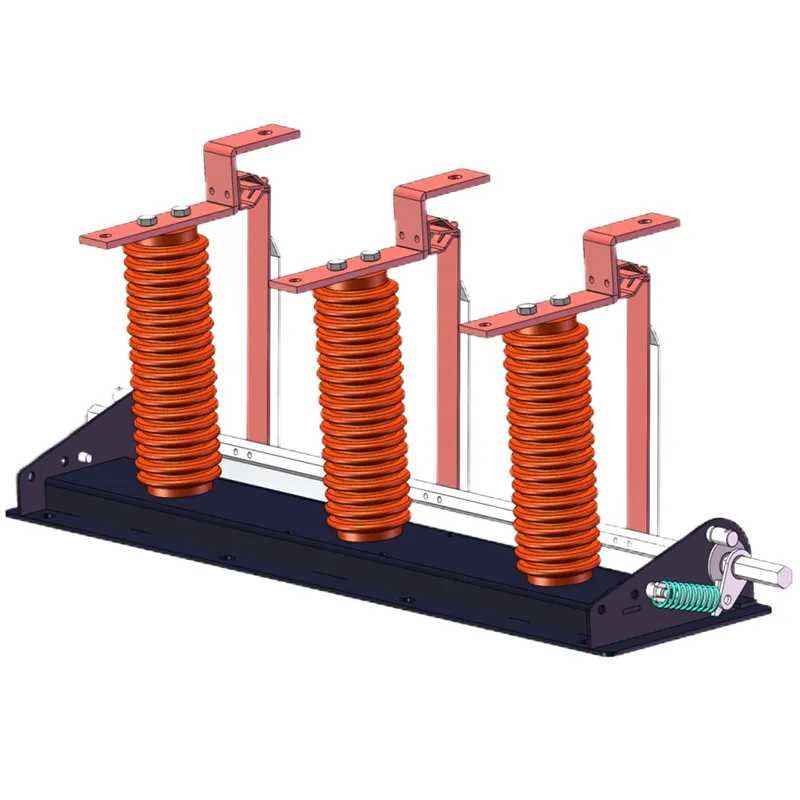

Ещё момент по монтажу: болтовые соединения шин требуют особого контроля момента затяжки. Если перетянуть — деформация прокладок, недотянуть — переходное сопротивление растёт. Мы в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' для таких случаев разработали простую методику с термографическим контролем после первых 100 циклов работы.

С выключателями на 110 кВ часто возникают нюансы при отключении ненагруженных ЛЭП. Теоретически производители заявляют устойчивость к повторным пробоям, но на практике при коммутации кабельных линий длиной более 15 км наблюдались многократные перезажигания дуги. Особенно это критично для сетей с изолированной нейтралью — там могут возникать перенапряжения до 3.5Uном.

Один из наших заказчиков как-то пожаловался на частые отказы вакуумных выключателей после коммутационных операций. Стали разбираться — оказалось, проблема в несогласованности параметров дугогасящих реакторов и скорости движения контактов. Пришлось совместно с нашими инженерами из Шанхая дорабатывать алгоритм управления приводом.

Кстати, про китайские компоненты — многие относятся к ним с предубеждением, но в нашей компании как раз удалось совместить российские требования к климатическому исполнению с надёжной элементной базой от Xiaofeierde Electric. В частности, для арктических исполнений мы используем вакуумные камеры с медными хромовыми контактами вместо стандартных медно-вольфрамовых — меньше риск холодной сварки при экстремально низких температурах.

При замене масляных выключателей на вакуумные выключатели наружной установки часто недооценивают массогабаритные характеристики. Новое оборудование легче, но требует усиления фундаментов из-за совершенно других динамических нагрузок. На подстанции 110/35 кВ в Красноярском крае пришлось демонтировать старые бетонные основания и заливать новые — оригинальные фундаменты не были рассчитаны на вибрационные нагрузки от электромагнитных приводов.

Ещё один камень преткновения — совместимость с релейной защитой старого образца. Цифровые терминалы обычно нормально работают с вакуумными аппаратами, а вот электромеханические защиты иногда дают ложные срабатывания из-за высокой скорости отключения. Приходится ставить дополнительные блоки задержки или полностью менять схемы управления.

В каталоге faleqi.ru есть интересное решение для таких случаев — гибридные системы с плавным регулированием скорости движения контактов. Мы их апробировали на трёх объектах, включая подстанцию с устаревшей релейкой 1980-х годов — результат вполне стабильный, хотя и пришлось повозиться с настройками.

Многие эксплуатирующие организации ошибочно считают, что вакуумные выключатели не требуют регулярного обслуживания. Да, у них нет масляной системы, но контроль состояния вакуума в камерах — обязательная процедура. Мы рекомендуем проводить замеры пробивного напряжения раз в 2 года, особенно для аппаратов, установленных в сейсмически активных районах.

Заметил интересную закономерность: чаще всего выходят из строя не сами вакуумные камеры, а вспомогательные цепи. В частности, подгорают контакты в цепях управления из-за вибрации, или выходят из строя ТНН в составе приводов. Для наружной установки это особенно критично — влага и перепады температур усугубляют проблему.

В наших изделиях от ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' эту проблему решили установкой дополнительных герметичных боксов для вторичных цепей. Не идеально — увеличивается стоимость, зато резко снижается количество отказов в первые 5 лет эксплуатации.

Сейчас активно обсуждается переход на вакуумные выключатели с интеллектуальными функциями. Но для наружной установки на 110 кВ это пока сложнореализуемо — проблемы с электромагнитной совместимостью, да и температурный диапазон работы электроники оставляет желать лучшего. Наши разработчики в Шанхае экспериментируют с термостабильными микросхемами, но серийных решений пока нет.

Ещё один больной вопрос — утилизация. Вакуумные камеры содержат материалы, которые нельзя просто выбросить на свалку, а организованной системы сбора практически нет. В Европе за это штрафуют, а у нас пока закрывают глаза, но ненадолго, думаю.

Если говорить о конкретных продуктах, то в нашей компании сейчас тестируют новую серию выключателей с возможностью дистанционного контроля состояния вакуума. Пока сыровато — датчики капризничают при температурах ниже -30°C, но направление перспективное. Как показывает практика, главное для наружных аппаратов — не навороты, а надёжность в экстремальных условиях. И вот здесь как раз важно не гнаться за дешёвыми решениями, а учитывать реальные условия эксплуатации.