Когда речь заходит о вакуумных выключателях для наружной установки, многие ошибочно полагают, что главное — найти любого производителя с сертификатами. На деле же ключевой момент — как оборудование поведёт себя через 5-7 лет эксплуатации в конкретных климатических условиях. У нас в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' был случай, когда заказчик принёс выключатель конкурентов с треснувшим корпусом — оказалось, материал не выдержал ультрафиолетового воздействия. Именно поэтому мы в своём производстве делаем ставку на полимерные композиты с УФ-стабилизаторами, хотя это и удорожает конструкцию.

Стандартные вакуумные выключатели 10 кВ часто требуют доработки для наружного монтажа. Например, обычные силиконовые уплотнители при -40°С дубеют — мы перешли на EPDM-резины с морозостойкостью до -55°С. Но и это не панацея: в приморских регионах приходится дополнительно защищать контакты от солёных туманов. Как-то в Находке пришлось переделывать клеммную коробку — штатная за полгода покрылась коррозией, хотя по паспорту соответствовала IP54.

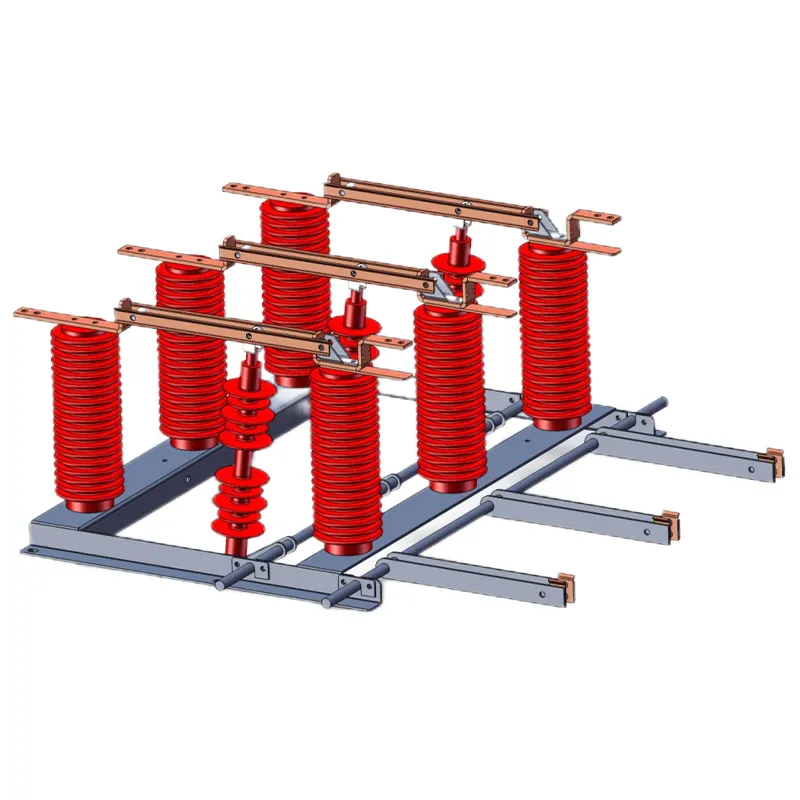

Механическая прочность — отдельная головная боль. Для ветровых нагрузок в степных районах мы усилили крепления изоляторов, но при этом пришлось пересчитать электродинамическую стойкость. Помню, на испытаниях в Казахстане один образец не прошёл тест на скручивание — рама деформировалась при порывах ветра 35 м/с. Пришлось добавлять рёбра жёсткости, хотя изначально конструкция казалась избыточной.

Термостабильность вакуумных камер — ещё один подводный камень. Летом в Краснодарском крае температура на поверхности выключателя достигала +80°С, что приводило к дрейфу характеристик отключающих пружин. Решение нашли не сразу — применили тепловые экраны из алюминиевой фольги с вентиляционными зазорами. Казалось бы, мелочь, но без этого нюанса аппарат мог отказать в самый неподходящий момент.

На нашем производстве в Шанхае особое внимание уделяется предварительному старению компонентов. Собранные вакуумные дугогасительные камеры выдерживаются 72 часа при циклическом нагреве до +85°С — это позволяет выявить скрытые дефекты пайки. Раньше экономили на этой операции, и потом получали возвраты из Забайкалья из-за разгерметизации при температурных перепадах.

Контроль качества сварных швов — отдельная история. Для корпусов вакуумный выключатель наружной установки мы используем аргонно-дуговую сварку с последующей дефектоскопией. Как-то пропустили микротрещину в раме — аппарат проработал всего зиму, и в месте крепления привода появились следы коррозии. Теперь каждый шов проверяем ультразвуком, даже если визуально всё идеально.

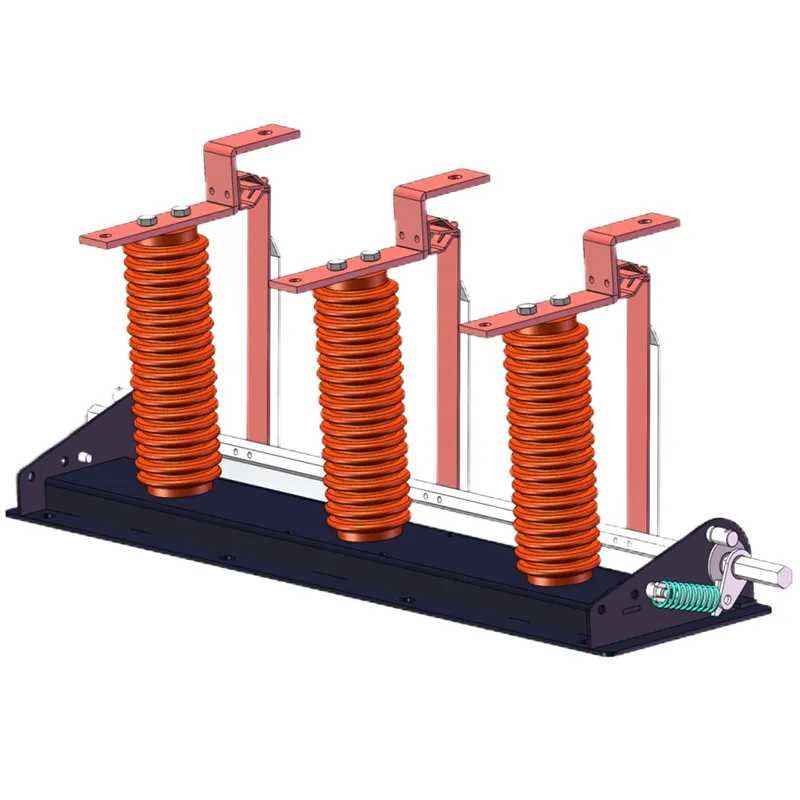

Сборка силовых полюсов — это всегда компромисс между точностью и скоростью. Мы разработали кондуктор для позиционирования изоляторов с погрешностью ±0.1 мм, но на первых партиях сталкивались с перекосом контактов. Оказалось, проблема в температурном расширении стапеля — пришлось перенести сборку в помещение с климат-контролем. Мелочь, а без неё не добиться стабильного контактного нажатия.

С ГОСТ Р есть интересный нюанс: требования к степени защиты IP для наружного исполнения трактуются по-разному. Наши выключатели изначально проектировались с IP67, но выяснилось, что для некоторых энергосетей требуется дополнительная защита от обледенения. Пришлось разрабатывать нагревательные элементы для контактов — стандартный карбоновый нагреватель не подошёл из-за неравномерного прогрева.

Испытания на стойкость к гололёду проводили в лаборатории ВНИИЭ — там выявили слабое место в конструкции кожуха. Лёд массой 2 кг, падающий с высоты 1 метр, повреждал смотровое окно. Заменили поликарбонат на закалённое стекло толщиной 8 мм — решение простое, но до него пришлось долго идти методом проб и ошибок.

Сейсмостойкость — отдельная тема. Для Дальнего Востока пришлось пересчитывать крепления с учётом сейсмики 9 баллов. Интересный момент: динамические нагрузки выявили резонанс на частоте 15 Гц — пришлось добавлять демпфирующие прокладки между рамой и изоляторами. Без реальных испытаний этот дефект никогда бы не обнаружили на этапе проектирования.

При установке на опоры КСО часто сталкиваемся с проблемой вибрации — трансформаторы тока могут давать ложные срабатывания. Один раз в Приморье целый месяц искали причину замыканий, а оказалось — недотянули гайки на антивибрационных прокладках. Теперь в инструкции отдельным пунктом прописываем момент затяжки 120 Н·м с контролем динамометрическим ключом.

Кабельные вводы — вечная головная боль. Стандартные сальники не всегда обеспечивают герметичность при использовании медных жил большого сечения. Пришлось разработать конические уплотнители с двойным прижимом — простое решение, но оно потребовало трёх итераций доработки. Особенно сложно с кабелями АСБл — их броня плохо уплотняется традиционными методами.

Настройка микропроцессорных защит — это отдельный разговор. Для вакуумный выключатель наружной установки производитель обычно даёт стандартные уставки, но в полевых условиях они часто требуют коррекции. Запомнился случай в Якутии, где из-за низких температур срабатывала тепловая защита силовых цепей. Пришлось вводить температурную компенсацию в алгоритм — без этого аппарат не проходил приемочные испытания.

За 8 лет наблюдений выявили интересную закономерность: чаще всего отказывают не силовые части, а вспомогательные цепи. Особенно чувствительны к влаге реле положения и нагреватели. В модификации 2023 года мы полностью перешли на герметичные датчики Холла — дороже, но зато нет проблем с окислением контактов.

Обслуживание пружинно-моторных приводов — особая тема. Раз в 3 года рекомендуем замену смазки в редукторах, но на практике это делают редко. Как следствие — заедание механизма взвода при -35°С. Пришлось разработать морозостойкую смазку на основе полиальфаолефинов с добавкой дисульфида молибдена — теперь она идёт в комплекте с каждым выключателем.

Мониторинг вакуума в камерах — спорный момент. Некоторые производители ставят датчики давления, но мы от этого отказались — их показания нестабильны при температурных перепадах. Лучше раз в 5 лет делать контрольные высоковольтные испытания — так надёжнее, хоть и трудозатратнее. Проверено на 120 аппаратах в Сибири — метод себя оправдывает.

Сейчас экспериментируем с интеллектуальными функциями — встраиваем датчики частичных разрядов прямо в изоляторы. Пока дороговато получается, но для ответственных объектов уже есть спрос. Особенно востребовано в ветроэнергетике, где сложно часто проводить техническое обслуживание.

Интересное направление — гибридные решения с SF6-изоляцией для особо жёстких условий. Но тут есть нюанс: вакуумная камера должна быть спроектирована с учётом другого диэлектрика вокруг. На испытаниях в ЭНИН получили любопытные результаты — пробивное напряжение растёт на 15-20%, но усложняется конструкция.

Цифровизация — неизбежное зло. Для вакуумный выключатель наружной установки производитель сегодня должен предусматривать возможность интеграции в SCADA. Мы в Фалэци Электрик пошли по пути модульной архитектуры — базовый вариант без 'наворотов', но с возможностью установки цифровых модулей. Практика показала, что 60% заказчиков предпочитают простые решения без лишней электроники.