Когда слышишь про вакуумный выключатель наружной установки на 40,5 кВ, первое, что приходит в голову — это что-то громоздкое, сложное в обслуживании и вечно требующее подстройки. На деле же, если разобраться, многие проблемы возникают из-за попыток применять к вакуумным аппаратам подходы, унаследованные от элегазовых или масляных систем. Особенно это касается монтажа — кажется, что раз аппарат наружный, то можно не заморачиваться с юстировкой приводов, но потом удивляемся, почему ресурс сокращается в полтора раза.

Взять хотя бы базовую компоновку. Многие производители до сих пор делают акцент на ?универсальность? конструкции, но для наружной установки важен не столько диапазон рабочих температур (хотя и это критично), сколько устойчивость к обледенению подвижных частей. Видел как-то на подстанции в Сибири — аппарат вроде бы исправен, а при -45° привод срабатывает с задержкой в 2-3 секунды. Оказалось, конденсат в механизме блок-контактов замерзал, хотя по паспорту всё в норме.

Кстати, про температурные режимы. Замечал, что некоторые коллеги игнорируют рекомендации по монтажу нагревателей в шкафах управления для северных регионов. Мотивируют тем, что ?вакуумная дугогасительная камера и так герметична?. Но проблема не в камере, а в том, что при резких перепадах появляется конденсат на клеммах вторичных цепей — потом ищешь неделю, почему сигнализация ложная срабатывает.

Ещё один момент — исполнение изоляторов. Гладкая поверхность vs рифлёная — кажется мелочью, но для районов с частыми туманами или морской атмосферой это определяет периодичность чистки. На одном из объектов под Владивостоком пришлось перейти на аппараты с ребристыми изоляторами после того, как на гладких за полгода образовался слой солевых отложений, приведший к поверхностным пробоям.

Работая с вакуумный выключатель наружной установки на 40,5 кВ в приморских регионах, столкнулся с интересным эффектом: медные шины начинают темнеть уже через 3-4 месяца, хотя производитель заявлял стойкость к солёному воздуху. Пришлось дополнительно обрабатывать контактные группы антиоксидантной пастой — стандартная практика, но почему-то в инструкциях многих брендов об этом лишь краткое упоминание в разделе ?рекомендации?.

В степных районах с пылевыми бурями другая бесть — абразивный износ уплотнителей. Казалось бы, мелочь — но когда через год эксплуатации пыль начинает проникать в отсек с микровыключателями, получаем ложные срабатывания защиты. Причём проблема проявляется не сразу — сначала пару месяцев всё идеально, а потом начинаются ?танцы с бубном? вокруг реле контроля изоляции.

Особняком стоит опыт применения в условиях вечной мерзлоты. Тут главный враг — не мороз, а сезонное протаивание грунта, вызывающее перекосы опорных конструкций. Видел случай, когда за два года рама выключателя деформировалась настолько, что привёл перекосило, и аппарат начал самопроизвольно отключаться при ветровой нагрузке. Пришлось разрабатывать индивидуальные фундаменты с системой термостабилизации — дорого, но дешевле, чем менять выключатель каждые 3 года.

С переходом на цифровые защиты возникла неожиданная проблема — некоторые модели вакуумный выключатель наружной установки на 40,5 кВ дают слишком резкий спад тока при отключении, что вызывает ложные срабатывания УЗОП в схемах с кабельными линиями. Особенно заметно это стало при работе с реле Siemens 7SJ, где пришлось вручную корректировать уставки по производной тока.

Ещё один камень преткновения — блокировка от многократных включений. В старых схемах использовались релейные логики, а теперь — программируемые контроллеры. И вот здесь некоторые производители экономят на качестве дискретных входов — видел случаи, когда наводки от силовых кабелей вызывали сбои в системе АПВ. Причём проблема проявлялась только при определённой влажности воздуха — сухим днём всё идеально, в дождь начинаются фантомные срабатывания.

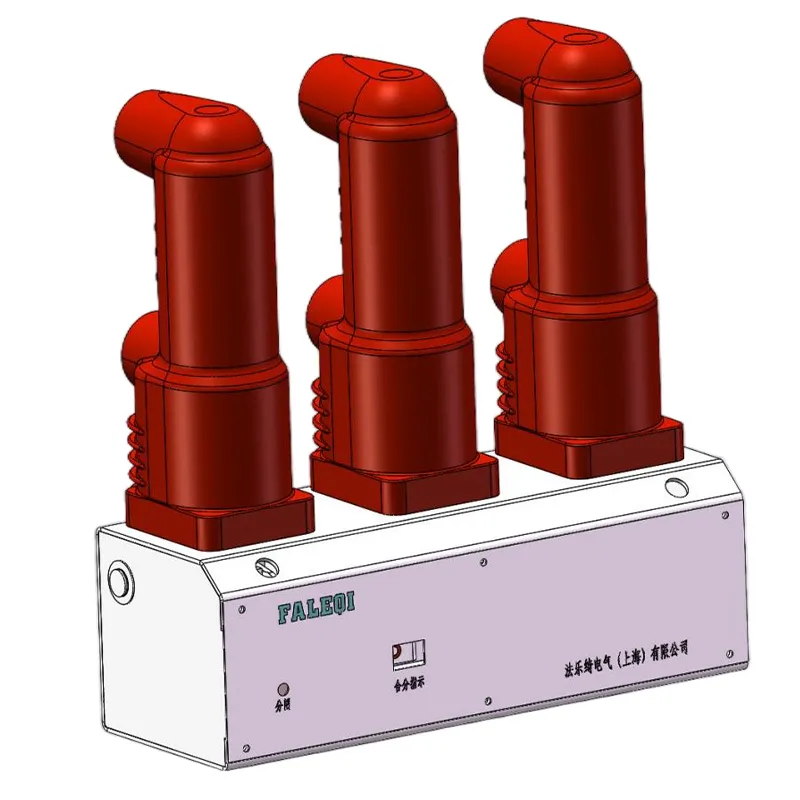

Интересный опыт получили при интеграции с системами телемеханики. Оказалось, что часть датчиков положения в стандартных комплектациях несовместима с протоколом МЭК 61850 — пришлось ставить дополнительные преобразователи. Хотя, если изначально выбирать аппараты от производителей вроде ООО Фалэци Электрик (Шанхай), таких проблем можно избежать — у них в базовой комплектации уже заложена поддержка современных стандартов связи.

По опыту скажу — межремонтный интервал в 6 лет для большинства вакуумный выключатель наружной установки на 40,5 кВ слишком оптимистичен. В условиях российского климата уже через 3-4 года нужна как минимум ревизия контактной системы, особенно если аппарат работает в режиме частых коммутаций. На одном из металлургических предприятий пришлось сократить межсервисный интервал до 2 лет после случая подваривания контактов при отключении токов КЗ близких к предельным.

Часто недооценивают важность контроля состояния вакуума. Да, современные камеры служат десятилетиями, но только в идеальных условиях. При вибрационных нагрузках (например, рядом с дробильными установками) ресурс сокращается в разы. Разработали даже собственную методику контроля — по изменению времени срабатывания с точностью до миллисекунд, позволяет прогнозировать выход камеры из строя за 2-3 месяца до полного отказа.

Отдельная история — замена дугогасительных камер. Некоторые коллеги пытаются экономить, устанавливая noname-комплектующие. Результат почти всегда плачевен — несовпадение посадочных размеров всего на полмиллиметра приводит к перекосу подвижного контакта и ускоренному износу. Лучше работать с проверенными поставщиками, где есть полная совместимость, как у того же ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — у них вся линейка компонентов стандартизирована.

Сейчас много говорят про ?умные? сети, но применительно к вакуумный выключатель наружной установки на 40,5 кВ это упирается в проблему энергоснабжения интеллектуальных систем. Солнечные панели — недостаточная мощность зимой, ветрогенераторы — ненадёжны в безветрие. Приходится использовать гибридные решения, что удорожает проект на 15-20%.

Ещё один тренд — миниатюризация. Но здесь физические ограничения: для 40,5 кВ уменьшение габаритов ниже определённого порога ведёт к ухудшению дугогасящих характеристик. Видел попытки некоторых производителей сделать сверхкомпактные модели — в итоге при токах КЗ более 20 кА возникали повторные пробои. Кажется, оптимальный баланс найден в сериях типа KX-40.5 от https://www.faleqi.ru — достаточно компактно, но без фанатизма.

Интересно развивается направление гибридных решений — например, комбинация вакуумных камер с твердотельной электроникой для плавного отключения. Но пока это скорее экспериментальные разработки — надёжность оставляет желать лучшего, особенно при низких температурах. Хотя в перспективе 5-7 лет такие системы могут стать стандартом для ответственных объектов.

Исходя из горького опыта, советую всегда проверять соответствие реальных характеристик заявленным — особенно это касается механического ресурса. Как-то взяли партию выключателей с паспортным ресурсом 30 000 циклов, а на практике после 10 000 уже появился люфт в приводе. Теперь всегда требуем протоколы испытаний от независимых лабораторий.

При монтаже обращайте внимание не только на сам аппарат, но и на вспомогательное оборудование. Например, неправильно подобранные ТН могут вызывать феррорезонансные явления при отключении — видел случай, когда из-за этого вышло из строя сразу три выключателя на подстанции. Особенно актуально для сетей с изолированной нейтралью.

И последнее — не экономьте на обучении персонала. Современные вакуумный выключатель наружной установки на 40,5 кВ — это уже не просто ?включил-выключил?, а сложный электромеханический комплекс. Правильные навыки эксплуатации позволяют увеличить межремонтный интервал на 40-50%, что многократно окупает затраты на обучение. Кстати, некоторые производители, включая ООО Фалэци Электрик (Шанхай), предоставляют такие услуги в рамках сервисного сопровождения — очень рекомендую пользоваться.