Когда слышишь про выдвижное распределительное устройство на 40,5 кВ, первое, что приходит в голову — это типовые КРУ с унифицированными тележками. Но на практике даже в рамках одного номинала начинаются тонкости: например, у нас в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' была ситуация, когда заказчик требовал нестандартный ход штока приводов, и пришлось переделывать конструкцию под конкретный объект. Многие думают, что 40,5 кВ — это просто увеличенная версия 10 кВ, но там совсем другая философия изоляции и коммутации.

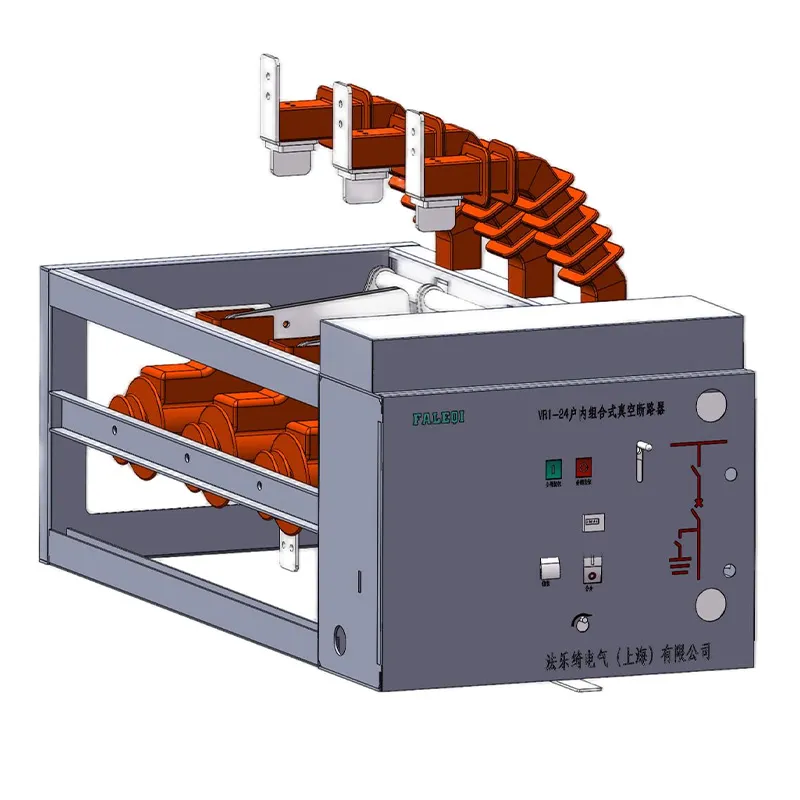

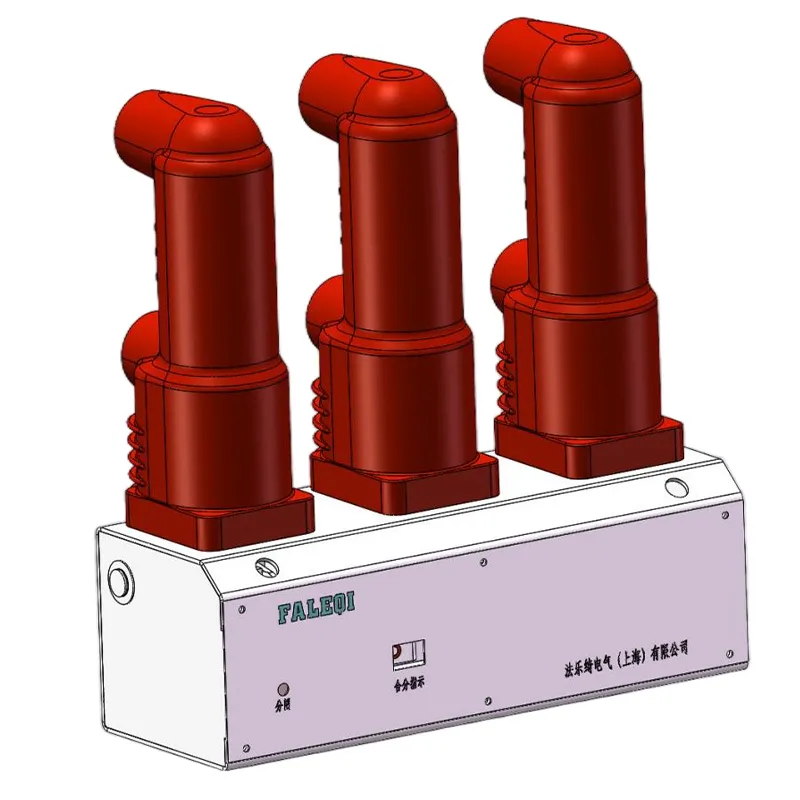

Если брать наше КРУ-40,5, то там не просто усилены контакты — пересчитана вся динамика включения. Помню, как на испытаниях один из прототипов 'выскакивал' из направляющих при отключении под нагрузкой. Оказалось, дело в резонансных частотах конструкции, которые не учли в первоначальном расчёте.

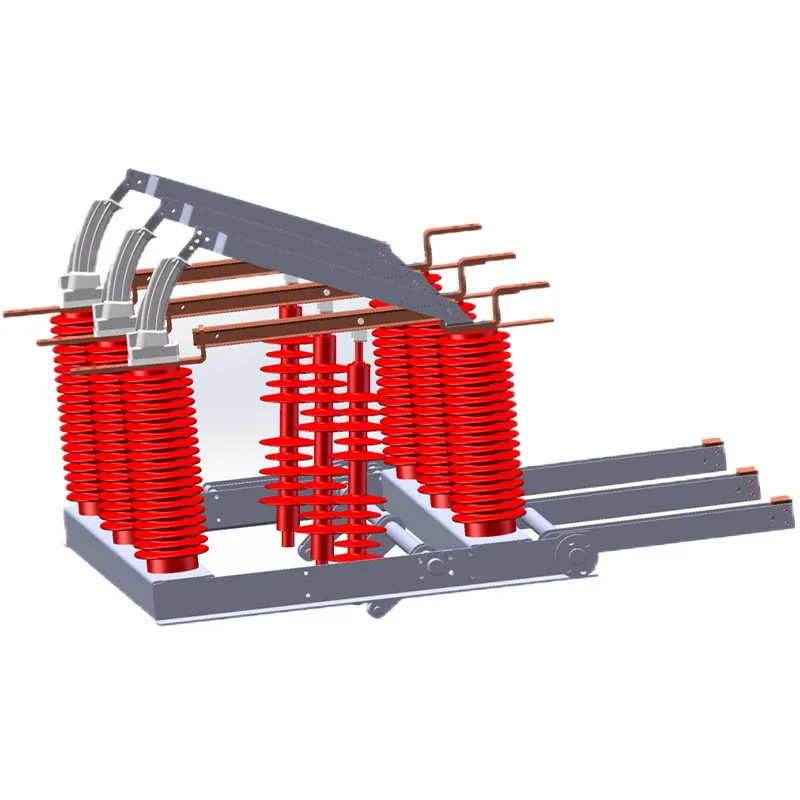

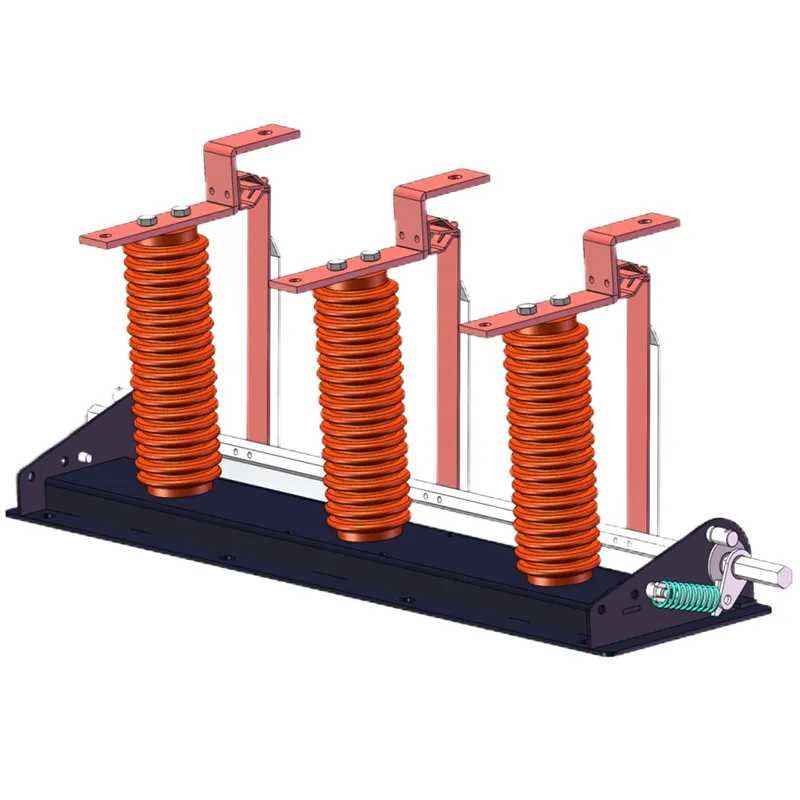

Шинные мосты в таких ячейках — отдельная история. Когда делали поставку для нефтехимического комбината, пришлось учитывать не только электродинамику, но и температурные деформации от соседних аппаратов. Причём замеры на объекте показали, что расчётные 70°C на шинах — это ещё оптимистичный вариант, в пиках бывает выше.

Сейчас в новых разработках, например в линейке миниатюрных КРУ от Фалэци, пошли по пути интеграции первичных и вторичных цепей. Но с 40,5 кВ так просто не получается — здесь до сих пор остаётся разделение на силовую и управляющую часть, хотя тенденция к уплотнению компоновки очевидна.

Основные заказчики — это не столько энергосистема, сколько промышленные предприятия с собственной генерацией. Например, металлургические комбинаты, где нужно коммутировать мощности собственных ТЭЦ. У нас был проект для алюминиевого завода, где выдвижные распределительные устройства 40,5 кВ работали в паре с электролизёрами.

Интересно, что в последние годы добавились объекты ВИЭ — те же солнечные электростанции, где нужно ставить коммутацию на стороне среднего напряжения. Но там свои требования по частотам оперативных переключений, которые не все производители сразу понимают.

Из последнего: поставляли комплект для модернизации подстанции торгового порта. Там главным было обеспечить дистанционное управление с возможностью интеграции в существующую SCADA. Пришлось дорабатывать протоколы обмена, хотя изначально казалось — типовое решение.

Самое сложное — это совместимость с устаревшим оборудованием. Нередко новые ячейки 40,5 кВ стыкуют с советскими выключателями, и там начинаются проблемы с синхронизацией приводов. Один раз пришлось полностью менять кинематику тележки, потому что старый выключатель просто 'не влезал' по габаритам.

Ещё момент — температурный режим. В проектах для южных регионов сталкивались с перегревом отсеков с микропроцессорной защитой. Пришлось добавлять локальное охлаждение, хотя по расчётам всё сходилось. Это к вопросу о том, что лабораторные испытания не всегда отражают реальную эксплуатацию.

Кстати, про ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' — они как раз делают упор на интеллектуальные функции, но на объектах часто выясняется, что заказчикам нужна базовая надёжность, а не 'умные' функции. Приходится искать баланс между инновациями и практичностью.

Сейчас все говорят про цифровизацию, но в сегменте 40,5 кВ это в первую очередь диагностика состояния контактов. Мы пробовали ставить системы онлайн-мониторинга износа, но столкнулись с тем, что датчики сами выходят из строя быстрее, чем основное оборудование.

Интересный опыт — участие в проекте модернизации городской распределительной сети, где требовалось уменьшить габариты ячеек. Пришлось разрабатывать компактное КРУ с шириной всего 600 мм, хотя традиционно для 40,5 кВ считалось минимальным 800 мм. Получилось, но пришлось пожертвовать удобством обслуживания.

На сайте faleqi.ru видно, что компания активно продвигает решения для ВИЭ. Это действительно перспективно — только за последний год мы видели несколько тендеров, где специфично требовалась адаптация распределительных устройств под ветропарки с учетом повышенных вибрационных нагрузок.

Сборка тележек для 40,5 кВ — это всегда ручная работа, как ни автоматизируй. Особенно критична подгонка контактов — зазор в доли миллиметра уже влияет на коммутационную стойкость. У нас был случай, когда партия направляющих имела отклонение по параллельности, и это выявилось только на комплексных испытаниях.

Тестирование изоляции — отдельная тема. Стандартные приемочные испытания проводят на 80 кВ, но мы дополнительно делаем контроль на частичных разрядах для каждого экземпляра. Это дороже, но позволяет отсечь скрытые дефекты изоляции, которые проявятся через год-два работы.

Что касается кооперации — ООО 'Фалэци Электрик' заявляет о собственных НИОКР, и это подтверждается: видел их стендовые испытания новых приводов с улучшенной механикой. Важно, что они не просто сборщики, а реально разрабатывают схемные решения, например, по интеграции устройств РЗА.

Судя по тендерам последних лет, спрос на 40,5 кВ стабилен, но смещается в сторону реконструкции существующих подстанций, а не нового строительства. Это накладывает отпечаток на конструкцию — нужно предусматривать адаптеры для стыковки с оборудованием разных лет выпуска.

Интересно, что в сегменте до 24 кВ активно развиваются твердотельные решения, а вот для 40,5 кВ прорывов пока нет — всё упирается в стоимость силовых ключей. Думаю, в ближайшие 5-7 лет здесь останется классическая вакуумная коммутация с постепенным улучшением систем управления.

Если говорить про основных покупателей, то здесь важно понимать их эволюцию: раньше главным был ценник, сейчас на первый план выходят сроки поставки и техническая поддержка. Причём поддержка не на бумаге, а реальная — когда на объект может приехать инженер и разобраться на месте.