Когда слышишь про выдвижные распределительные устройства, первое, что приходит в голову — это какая-то суперсовременная технология, доступная только гигантам вроде Siemens. Но на практике всё оказалось куда прозаичнее. Помню, как на одном из объектов в Новосибирске заказчик требовал именно выдвижную конструкцию, аргументируя это 'надёжностью зарубежных аналогов'. Пришлось объяснять, что сама по себе выдвижная схема — не панацея, особенно если речь идет о коммутационных аппаратах с ресурсом менее 10 000 операций.

В выдвижных распределительных устройствах ключевой момент — это не столько удобство обслуживания, сколько безопасность оперативного доступа. Те самые блокировки, которые должны предотвратить включение заземляющих ножей при работающем выключателе... У нас на объекте в Красноярске как-раз был случай, когда монтажники поставили пломбу не на тот механизм. В итоге при плановом ремонте чуть не произошло короткое замыкание.

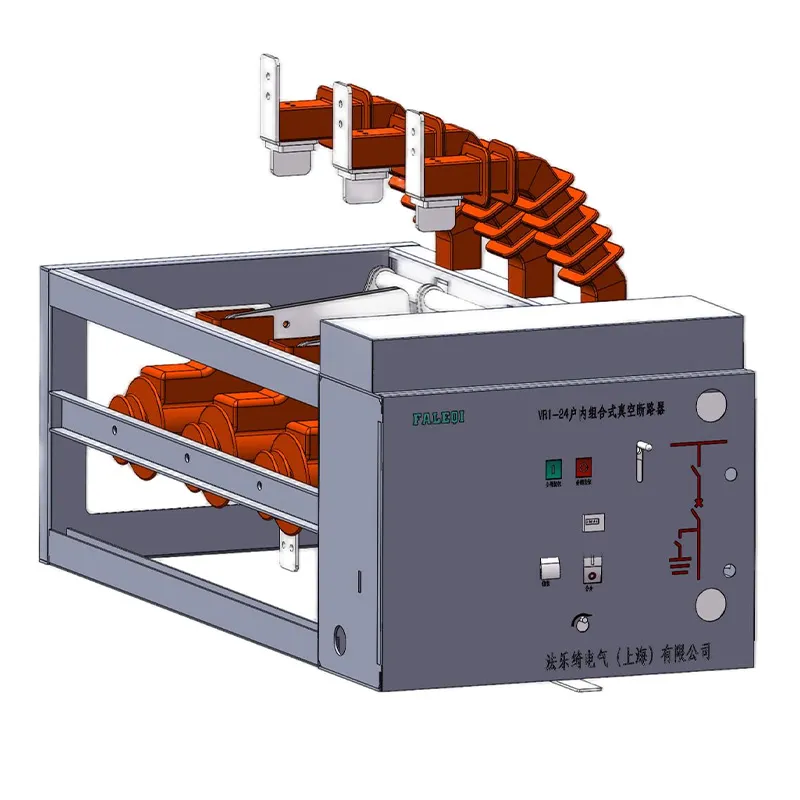

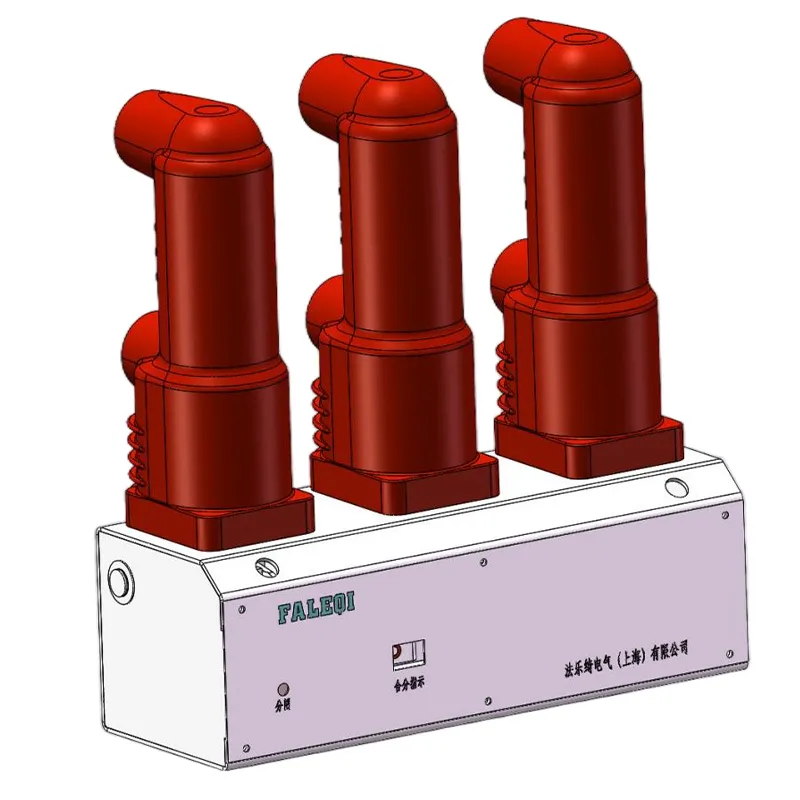

Ширина шкафа — отдельная история. Сейчас многие требуют компактность, но ведь нужно учитывать и тепловые режимы. Особенно для аппаратов на 40.5 кВ. Китайские коллеги из ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' как-раз показывали свои наработки по миниатюрным КСО — у них есть серия шириной всего 375 мм, но при этом сохраняется нормальный воздушный зазор.

Кстати про зазоры — в выдвижных ячейках часто забывают про унификацию направляющих. Каждый производитель тянет одеяло на себя, и потом при замене выключателя возникают проблемы. Мы обычно рекомендуем закладывать запас по монтажным размерам минимум 50 мм с каждой стороны.

С выкатными элементами всегда сложность с совместимостью контрольно-измерительных цепей. Особенно когда пытаешься совместить релейную защиту старого образца с новыми цифровыми терминалами. На подстанции в Уфе пришлось полностью переделывать шкаф управления — потому что старые приводы не 'дружили' с микропроцессорной защитой.

Ситуацию усугубляет то, что некоторые производители экономят на испытаниях совместимости. Помнится, на объекте в Казани столкнулись с тем, что выдвижной элемент от одного поставщика не стыковался с направляющими другого. Разница всего 2 мм по ширине, а последствия — простой на две недели.

Особенно сложно с кабельными присоединениями. Гибкие связи — это отдельная головная боль. На одном из объектов пришлось заменить три комплекта за полгода — вибрация от трансформаторов разрушала многожильные проводники. Перешли на медные шины специальной формы — проблема ушла, но стоимость выросла на 15%.

Телесигнализация положений — казалось бы, мелочь. Но когда на распределительном устройстве 20 ячеек, и по каждой нужно контролировать три положения (рабочее, испытательное, ремонтное), количество контактов растет в геометрической прогрессии. И каждый дополнительный контакт — это потенциальное место отказа.

Вот смотрю на современные решения — например, у ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' в их интеллектуальных РУ сделали бесконтактные датчики положения. В теории — отлично. Но на практике в условиях сильной запылённости (а у нас на цементном заводе в Челябинске именно такая среда) оптические датчики быстро выходили из строя. Пришлось ставить дополнительные кожухи.

Ещё момент — индикация напряжения. В выдвижных конструкциях часто ставят обычные указатели напряжения, но они не всегда видны оператору. Приходится дополнительно устанавливать стационарные индикаторы на двери шкафа. И это не прихоть, а требование правил технической эксплуатации.

Самый болезненный вопрос — замена силовых выключателей. Казалось бы, выдвижная конструкция должна это упрощать. Но на деле оказывается, что новый выключатель может не стать в старые направляющие, или у него другие размеры фланцев.

Мы как-то модернизировали РУ на нефтеперерабатывающем заводе — так пришлось фрезеровать посадочные места под новые аппараты. И это при том, что номинальные параметры были одинаковые! Производители меняют конструкцию, не задумываясь о backward compatibility.

Особенно обидно, когда из-за мелочи простаивает вся система. На одном объекте не смогли найти щетки токосъема для выдвижного элемента — оказалось, производитель сменил поставщика, и геометрия контактов изменилась. Пришлось заказывать из-за границы, ждать три недели.

Смотрю на новые разработки — например, в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' делают упор на интеллектуализацию. Дистанционное управление, телеизмерение... Это конечно хорошо, но на большинстве наших объектов до сих пор нет надёжного канала связи для передачи телеметрии. Приходится использовать радиомодемы, а это дополнительное оборудование.

Интересно их решение по интеграции первичных и вторичных цепей — в теории это должно снизить количество монтажных работ. Но на практике пока не проверяли — нет объектов, где бы это применялось. Хотя сама идея гуманистического управления электрификацией звучит привлекательно.

Особенно перспективным вижу направление миниатюризации для объектов возобновляемой энергетики. Там как-раз важны компактные решения — солнечные электростанции обычно имеют ограничения по площади. Но пока массового внедрения не вижу — вероятно, сказывается консерватизм проектировщиков.

Если подводить итог, то выдвижные распределительные устройства — это не серебряная пуля. Они требуют более тщательного проектирования и подготовки персонала. Зато дают выигрыш в ремонтопригодности — если всё правильно спроектировано.

При выборе конкретного производителя советую обращать внимание не столько на заявленные характеристики, сколько на доступность запасных частей и наличие сервисной службы в регионе. ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)', например, постепенно расширяет своё присутствие в России — это хороший знак.

И главное — не забывайте про обучение персонала. Самые современные выдвижные распределительные устройства могут стать источником проблем, если операторы не понимают логики их работы. Проверено на собственном опыте.