Когда ищешь производителей емкостных изоляторов, первое, что приходит в голову — это гонка за диэлектрической прочностью и стабильностью. Но на практике часто упускают, что ключевая проблема даже не в материалах, а в совместимости с конкретными типами КРУ. У нас, например, в проекте для ветропарка в Астрахани пришлось переделывать крепления три раза — китайские поставщики давали изоляторы с посадочными размерами под европейские стандарты, а наши шкафы требовали адаптаций.

Сейчас много говорят про китайские компоненты, но редко упоминают, что их емкостные изоляторы часто проектируются под климатические зоны с низкими перепадами влажности. В Сибири же, где мы ставили подстанцию для ГОКа, конденсат на поверхности изолятора приводил к поверхностным пробоям даже при заявленном уровне 40,5 кВ. Пришлось дополнительно тестировать с имитацией обледенения — и тут выяснилось, что только 2 из 5 поставщиков прошли проверку.

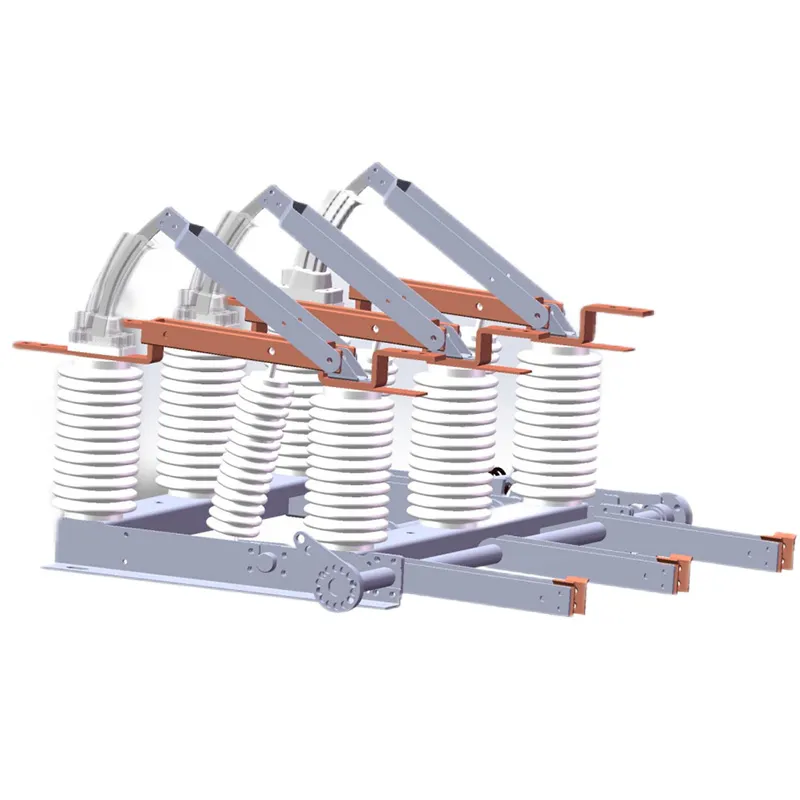

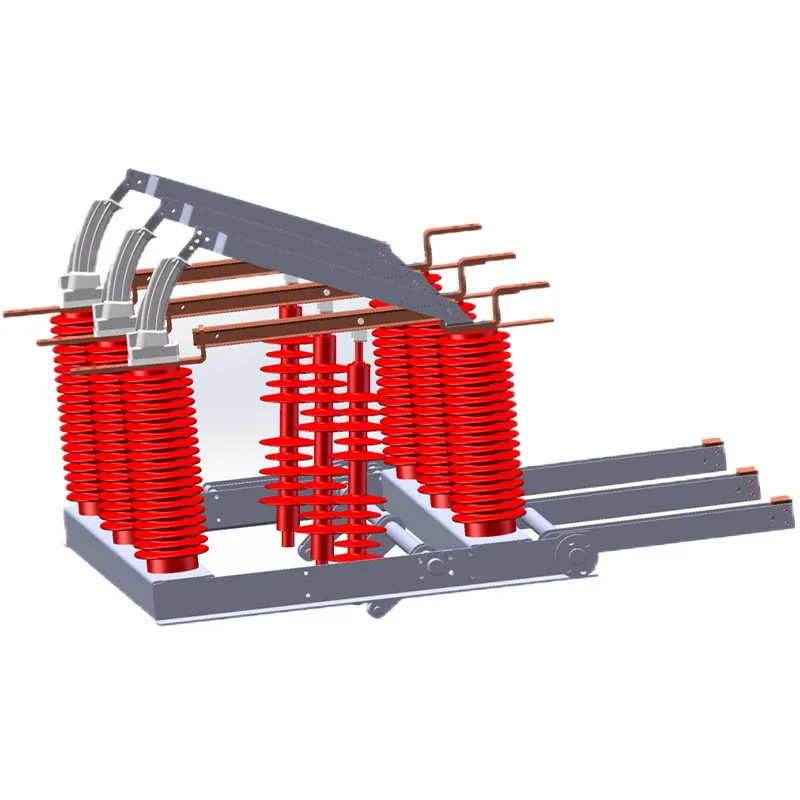

Особенно интересно наблюдать за совместными предприятиями вроде ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)'. Их подход к миниатюризации КРУ с воздушной изоляцией — это не просто сокращение габаритов, а пересмотр всей конструкции изоляторов. В их моделях на 375 мм шириной я видел, как они комбинируют керамику с полимерными покрытиями, но при этом сохраняют возможность монтажа датчиков частичных разрядов. Редкое сочетание.

Кстати, их сайт https://www.faleqi.ru — там есть технические заметки по тестированию изоляторов в условиях высокогорья. Мало кто из производителей публикует такие данные, обычно ограничиваются сухими ГОСТами.

В погоне за миниатюризацией некоторые производители жертвуют толщиной изоляционного слоя. Помню, в 2020 году мы тестировали партию изоляторов для КРУ-10 кВ — визуально все по нормам, но при детальном анализе оказалось, что неравномерность толщины диэлектрика достигала 15%. А это прямой путь к локальным перегревам.

У Фалэци Электрик в этом плане интересное решение — они используют послойную вакуумную пропитку эпоксидными компаундами с контролем вязкости на каждом этапе. Не идеально, конечно — при температуре ниже -45°C появляется хрупкость, но для большинства регионов России это приемлемо.

Еще важный момент — совместимость с системами телеметрии. Современные емкостные изоляторы должны иметь встроенные возможности для мониторинга частичных разрядов. В тех же ветроустановках, где вибрация — постоянный фактор, это критически важно.

Ни один производитель не расскажет, как их изоляторы ведут себя при неправильной затяжке крепежных болтов. А мы на своей шкуре испытали — перетянули на 15% выше момента, и через полгода в изоляторе пошла трещина от термоциклирования. Пришлось объяснять заказчику, почему вышел из строя емкостный изолятор от якобы проверенного поставщика.

Сейчас всегда требую от производителей подробные инструкции по монтажу именно для их моделей. У того же Фалэци, кстати, в документации есть схемы с указанием точек контроля момента затяжки — мелочь, но спасает от многих проблем.

Еще из практики — в условиях морского климата (например, для объектов в Калининградской области) обычные емкостные изоляторы быстро покрываются солевыми отложениями. Пришлось разрабатывать график промывки специальными составами, хотя производители изначально утверждали, что защитное покрытие справится само.

Сейчас многие китайские производители, включая Фалэци Электрик, активно продвигают 'интеллектуальные' изоляторы с датчиками. Но на практике часто оказывается, что это просто стандартные модели с приклеенными термопарами. Настоящая интеграция первичных и вторичных цепей — это когда сенсоры встроены в структуру изолятора на этапе литья.

В их новых разработках для солнечной энергетики видны попытки реальных улучшений — например, изоляторы с переменной диэлектрической проницаемостью по длине. Это помогает перераспределять электрическое поле в условиях частых коммутационных перенапряжений.

Но глобальная проблема остается — большинство производителей, даже таких продвинутых как Фалэци, до сих пор не могут обеспечить полную трассировку сырья. А для ответственных объектов это необходимо.

Мало кто проверяет емкостные изоляторы на устойчивость к УФ-излучению — а между тем в южных регионах России за 2-3 года полимерные поверхности мутнеют, что влияет на теплоотвод. Мы сейчас начали проводить ускоренные испытания в крымских условиях — результаты заставляют пересматривать требования к материалам.

Еще один нюанс — поведение при кратковременных перегрузках. Производители дают параметры для номинальных режимов, но в реальной сети скачки до 15% — обычное дело. Тестировали изоляторы Фалэци на стенде с циклическими перегрузками — выдерживают, но с запасом всего 8-10%, что для некоторых объектов маловато.

И последнее — ремонтопригодность. Современные емкостные изоляторы часто делают неразборными, что для промышленной энергетики становится проблемой. Приходится менять весь узел, а это простои и дополнительные затраты.