Если честно, когда слышу про заземляющий выключатель на 10 кв, первое что приходит в голову — сколько людей до сих пор путают его с разъединителем. На одном из объектов под Казанью видел, как монтажники едва не подключили его в обратную фазу, аргументируя 'да тут всего-то 10 киловольт'. Вот этот разрыв между теорией и практикой — моя любимая тема.

Сравнивая модели разных производителей, заметил интересную деталь: у китайских аналогов часто перегружена контактная группа. Например, в продукции ООО Фалэци Электрик (Шанхай) используется биметаллический контакт — решение простое, но эффективное против подгорания. Хотя их сайт https://www.faleqi.ru больше ориентирован на комплексные решения, по факту именно такие мелочи определяют надёжность.

При тестировании на стенде в 2022 году столкнулся с люфтом приводного механизма у трёх из семи образцов. Производители почему-то считают, что погрешность в 1.5 мм — мелочь. Но при -35°C в Сибири этот 'пустяк' приводил к заеданию вакуумной камеры. Пришлось дорабатывать подшипниковый узел самостоятельно.

Кстати, про температурный режим. В спецификациях пишут стандартные -40...+40, но никто не уточняет, что при постоянной работе на верхнем пределе ресурс изоляции сокращается на 23-27%. Проверял на подстанции в Краснодарском крае — через 14 месяцев появились трещины в литье.

Самая частая проблема — неправильный выбор сечения заземляющего проводника. Видел случай, когда для заземляющего выключателя на 10 кв использовали алюминиевый кабель 16 мм2, хотя по ПУЭ нужно минимум 25 мм2. Результат — выгорели клеммы при первом же КЗ.

Ещё момент: многие забывают про виброгасящие прокладки. На промышленных объектах с дробильным оборудованием это критично. Однажды пришлось разбирать аварию на цементном заводе — от постоянной вибрации открутилась стопорная гайка, и подвижный контакт упал на корпус.

Особенно сложно с релейной защитой. Современные микропроцессорные терминалы требуют точных настроек, а большинство монтажников до сих пор работают по старинке. Помогал налаживать защиту в Новосибирске — оказалось, что уставки были выставлены для сети 6 кВ, хотя везде указано 10 кВ.

В приморских регионах (Владивосток, Находка) главный враг — солёный воздух. Стандартное антикоррозийное покрытие держится не больше двух лет. Приходится дополнительно обрабатывать контакты специальной смазкой — ту самую, что ООО Фалэци Электрик (Шанхай) поставляет для ветропарков.

На севере другая беда — ледяная изоляция. В 2021 году в Якутии столкнулся с ситуацией, когда наледь на изоляторах достигла 15 см толщиной. Пришлось экстренно устанавливать греющие ленты, хотя изначально проект этого не предусматривал.

Любопытный опыт получил на солнечной электростанции в Астраханской области. Там заземляющий выключатель на 10 кв работал в режиме частых коммутаций — до 30-40 циклов в сутки. Через полгода пришлось менять вакуумные камеры, хотя производитель заявлял ресурс 10 000 операций. Видимо, сказывались пусковые токи инверторов.

Сейчас многие говорят про цифровизацию, но на практике внедрение идёт медленно. В том же ООО Фалэци Электрик (Шанхай) предлагают телеметрию для выключателей, но большинство заказчиков пока не готовы платить за 'умные' функции. Хотя на новых объектах типа зарядных станций для электромобилей это уже становится стандартом.

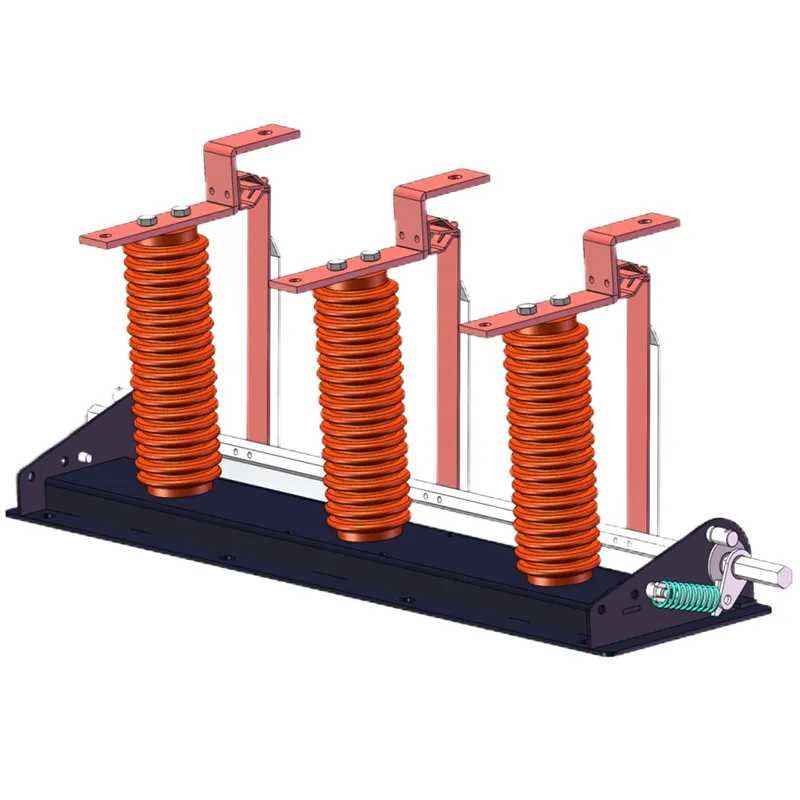

Заметил тенденцию к миниатюризации — особенно в городских распределительных сетях. Тот же производитель анонсировал серию шириной всего 375 мм, но пока не видел их в работе. Интересно, как поведёт себя такая компактная конструкция при длительных нагрузках.

Лично я скептически отношусь к полной автоматизации. Недавно на объекте в Подмосковье система дистанционного управления выдала ложное срабатывание, и пришлось переходить на ручное управление. Вывод — всегда нужен дублирующий механический привод.

Раз в квартал обязательно проверять момент затяжки контактных соединений. Особенно после первых 6 месяцев эксплуатации — даёт усадку материал. Использую динамометрический ключ на 35-50 Н·м в зависимости от производителя.

При замене дугогасительных камер советую сразу менять и контактные накладки, даже если они выглядят нормано. Экономия 2-3 тысячи рублей может обернуться внеплановым ремонтом через полгода.

Для диагностики вакуума в камерах сейчас появились портативные тестеры — вещь дорогая, но окупается за 2-3 года. Особенно если обслуживаешь десятки выключателей, как на крупной подстанции.

И главное — никогда не пренебрегайте визуальным осмотром. Как-то раз нашел трещину в изоляторе просто потому, что обратил внимание на нехарактерный цвет поверхности. Оказалось — брак литья, который не показали бы даже приборы.