Когда слышишь про заземляющий выключатель на 24 кВ, первое, что приходит в голову — это ведь не просто разъединитель с допконтактами. На практике же часто сталкиваешься с тем, что проектировщики путают его функции с обычными выключателями нагрузки. Помню, на одной из подстанций под Новосибирском из-за этого чуть не сорвали ввод в эксплуатацию — пришлось ночью перекладывать шины, потому что в шкафу не хватило места для корректного монтажа приводного механизма.

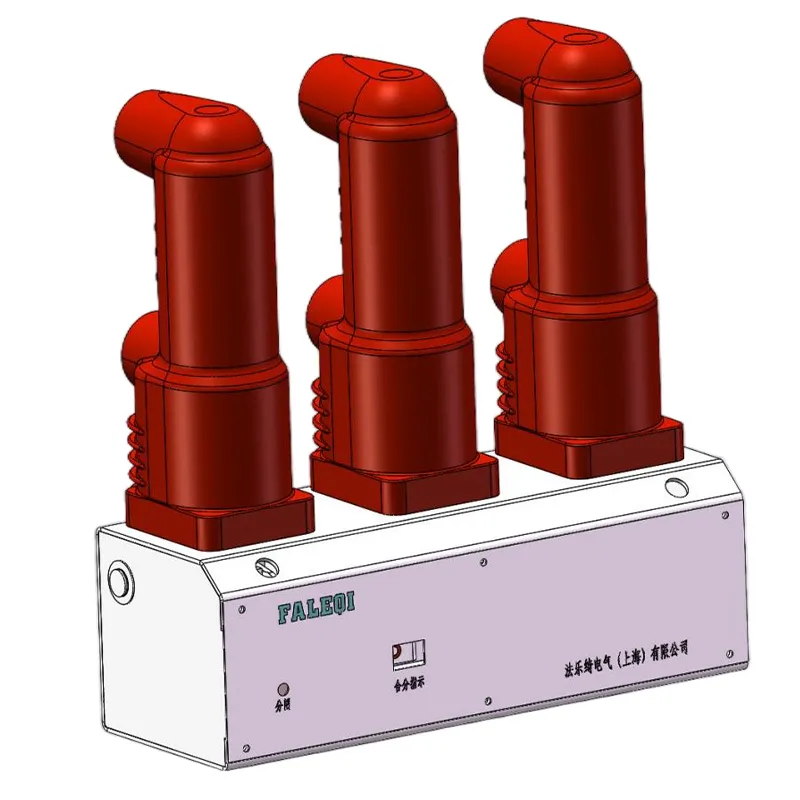

Если брать конкретно 24 кВ, то здесь есть нюанс по изоляции — не все производители учитывают перепад температур при переходе с эпоксидного литья на полимерные экраны. Мы как-то брали партию выключателей у китайско-российского совместного предприятия ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)', так там инженеры предложили комбинированное решение: силиконовые уплотнители плюс дополнительный зазор между контактами на 3 мм больше стандартного. Сначала сомневались, но после испытаний на КЗ поняли — такая схема реально снижает риск образования дуги при аварийных отключениях.

Кстати, про заземляющий выключатель — многие забывают, что его контактная система должна выдерживать не только рабочие токи, но и динамические нагрузки при КЗ. В тех же выключателях от Фалэци сделали подпружиненный подвижный контакт с серебряным напылением. На первый взгляд мелочь, но на подстанции в Красноярске, где морозы до -45°, это предотвратило обледенение контактных групп.

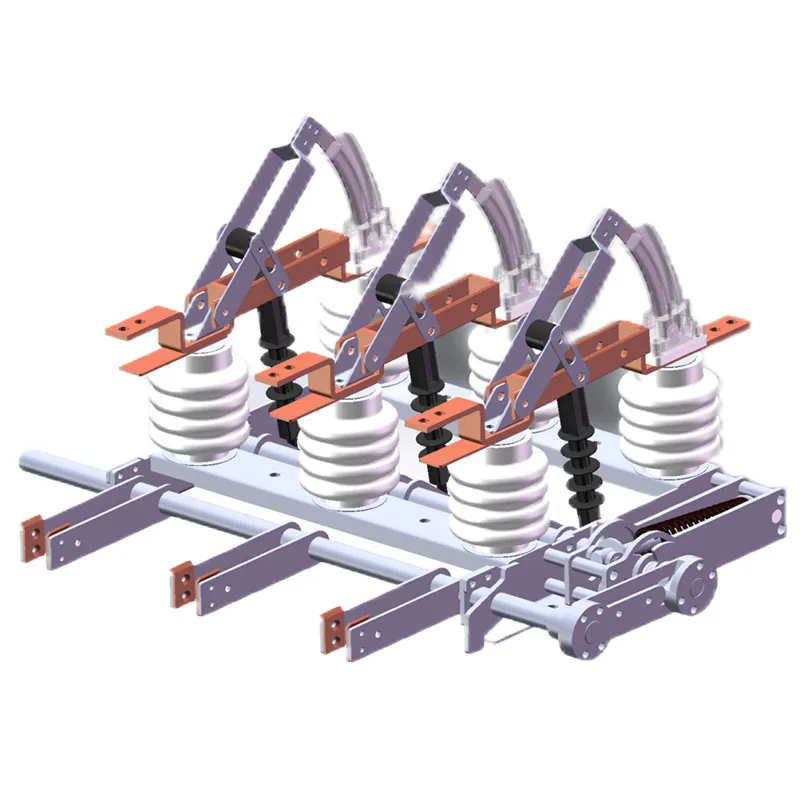

Еще один момент — приводные механизмы. С электромеханическими приводами всегда больше возни, особенно с блокировками. Сейчас склоняемся к пневматике, но для 24 кВ нужно учитывать вероятность обледенения ресиверов. Приходится ставить дополнительные подогреватели — увеличивает стоимость, зато надежность выше.

Когда монтируешь заземляющий выключатель 24 кВ в КРУ, самое сложное — выдержать соосность валов. Если ошибся даже на 2 градуса — привод будет работать с перегрузом, и через полгода гарантированно заклинит. Мы обычно используем лазерные целеуказатели, но на старой подстанции в Иркутске пришлось импровизировать — выставляли по обычному отвесу, потому что бетонные полы были с уклоном.

Заземляющие ножи — отдельная тема. Их часто недорабатывают по длине хода, особенно в компактных ячейках. Как-то пришлось переделывать конструкцию на месте — увеличивали паз в направляющих на 5 мм, чтобы нож доходил до мертвой точки. Производитель потом признал, что в расчетах не учли температурное расширение стальных элементов.

Про подключение вторичных цепей — здесь вечная проблема с маркировкой. Даже у нормальных производителей типа Фалэци иногда путают цвета проводов в жгутах. Приходится прозванивать каждую жилу, хотя по ТН должны быть готовые схемы. Зато у них в последних моделях появилась цветовая кодировка разъемов — мелкое, но полезное улучшение.

По опыту скажу — большинство аварий с заземляющими выключателями происходят не из-за конструктивных просчетов, а из-за экономии на испытаниях. Особенно это касается проверки скорости срабатывания. Для 24 кВ критично, чтобы полное время отключения было не более 120 мс, но некоторые лаборатории меряют только механическую часть, забывая про время гашения дуги.

Еще важный момент — проверка на стойкость к вибрации. Мы как-то на энергоблоке ТЭЦ сталкивались с тем, что выключатель самопроизвольно отключался при работе турбин. Оказалось, резонансная частота совпала с вибрацией от оборудования. Пришлось ставить демпферы — стандартные резиновые прокладки не помогали.

Диэлектрические испытания — здесь многие заказчики требуют только проверку основной изоляции, но мы всегда настаиваем на контроле частичных разрядов. Особенно для оборудования от ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' — у них используется вакуумное дугогашение, и без контроля ПР можно пропустить дефект керамических колб.

Самый запомнившийся случай — ремонт выключателя на горно-обогатительном комбинате в Норильске. Там из-за агрессивной среды контакты окислились так, что ножи приварились к шинам. Пришлось резать болгаркой — конечно, с полным снятием напряжения. Потом выяснилось, что производитель сэкономил на материале контактов — использовали медь без серебряного покрытия.

Частая проблема — износ роликовых направляющих. В выключателях на 24 кВ они должны быть из закаленной стали, но некоторые поставщики ставят обычную конструкционную. Мы теперь всегда проверяем твердость по Бринеллю — если меньше 350 HB, отправляем на доработку.

Про замену дугогасительных камер — здесь важно не только поставить оригинальные запчасти, но и проверить соосность. Мы используем центровочные оправки, но в полевых условиях иногда приходится делать их из подручных материалов — например, из старых валов с подшлифовкой.

Сейчас многие переходят на интеллектуальные выключатели с дистанционным управлением. Но для 24 кВ это не всегда оправдано — дополнительные датчики и контроллеры снижают надежность. Мы в последних проектах используем гибридную схему: основные функции остаются электромеханическими, а мониторинг — цифровым.

Интересное решение видел у Фалэци — они встроили в привод тепловизор для контроля температуры контактов. Правда, пришлось дорабатывать программное обеспечение, потому что стандартные настройки не учитывали неравномерность нагрева при разных нагрузках.

Из последних наработок — использование самосмазывающихся подшипников в поворотных механизмах. Для северных регионов это спасение — не нужно менять смазку каждые полгода. Но пока такие решения есть только у продвинутых производителей, включая ту же компанию из Шанхая.

В целом, если говорить про заземляющий выключатель на 24 кВ — главное не гнаться за новшествами, а учитывать реальные условия эксплуатации. Технические решения должны быть отработанными, как в оборудовании ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)', где сочетают проверенные схемы с точечными улучшениями. Как показывает практика, именно такой подход дает надежность без лишних затрат.