Когда слышишь про заземляющий выключатель на 35 кв, первое, что приходит в голову — это ведь не просто разъединитель с дополнительной шиной, а сложная электромеханическая система. Многие проектировщики до сих пор путают его функции с обычными выключателями нагрузки, хотя тут принципиально другая логика работы: не разрыв цепи под током, а создание гарантированной точки для безопасного обслуживания. В прошлом месяце разбирали аварию на подстанции в Новосибирске — как раз из-за неправильной установки такого аппарата.

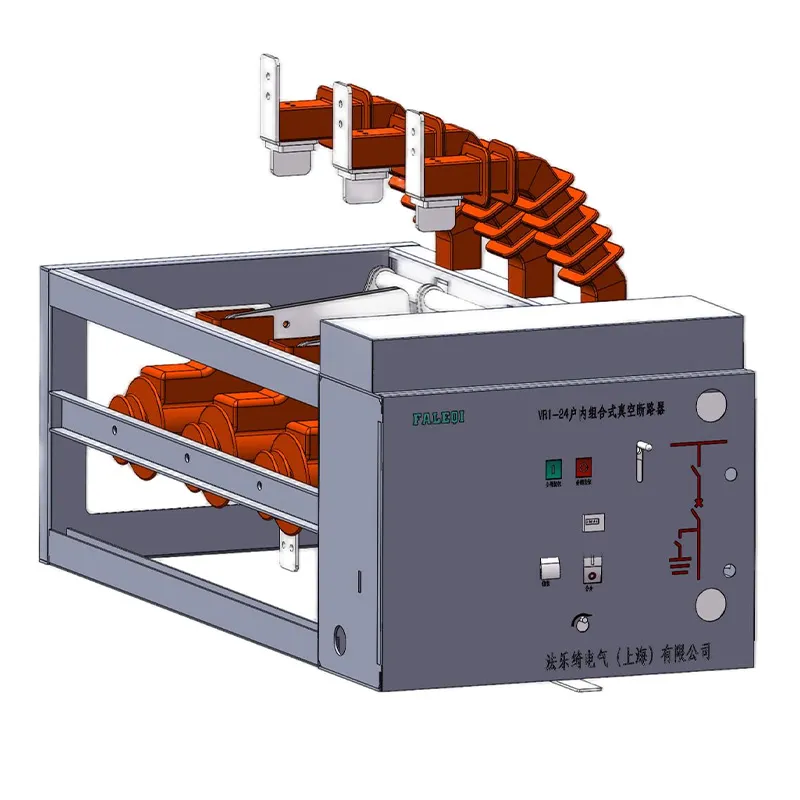

Если взять типовой заземляющий выключатель на 35 кв, то ключевое — это не номинальный ток, а именно динамическая стойкость при КЗ. Помню, на одном из объектов заказчик требовал установить модель с 2000 А, хотя по расчётам хватало бы и 1250 А. Но когда посмотрели параметры сквозных токов — стало ясно, что без запаса тут не обойтись. Кстати, у ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в каталоге есть серия с 25 кА/3 сек, что для большинства проектов более чем достаточно.

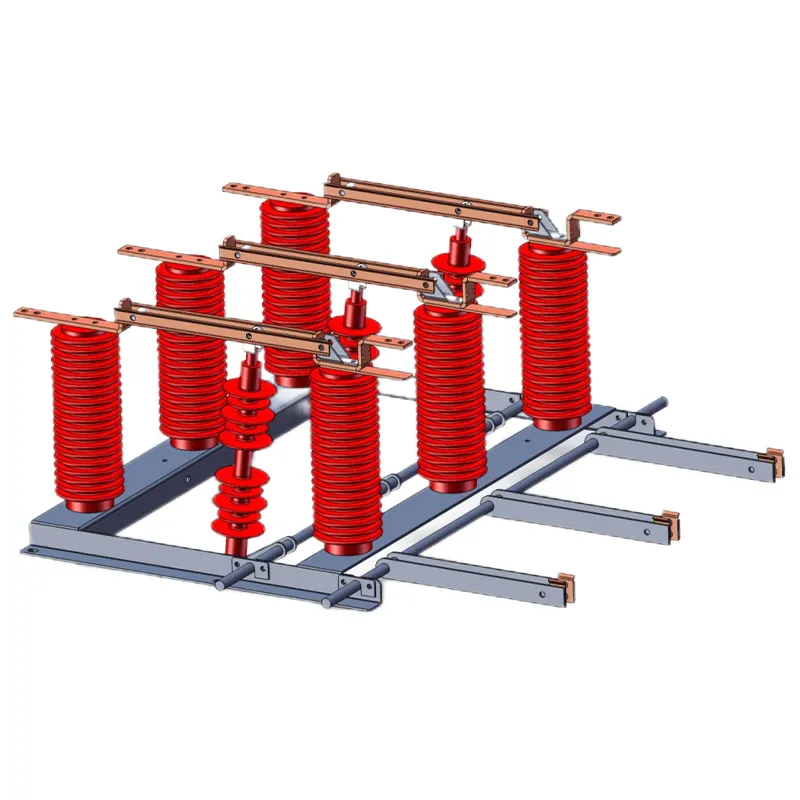

Механическая часть — отдельная история. Приходилось видеть, как монтажники экономили на фундаментных болтах, считая, что раз аппарат стационарный, то вибрация ему не страшна. А потом удивлялись, почему через полгода появился люфт в приводе. Особенно критично для выключателей с дистанционным управлением — там любой перекос влияет на точность позиционирования ножей.

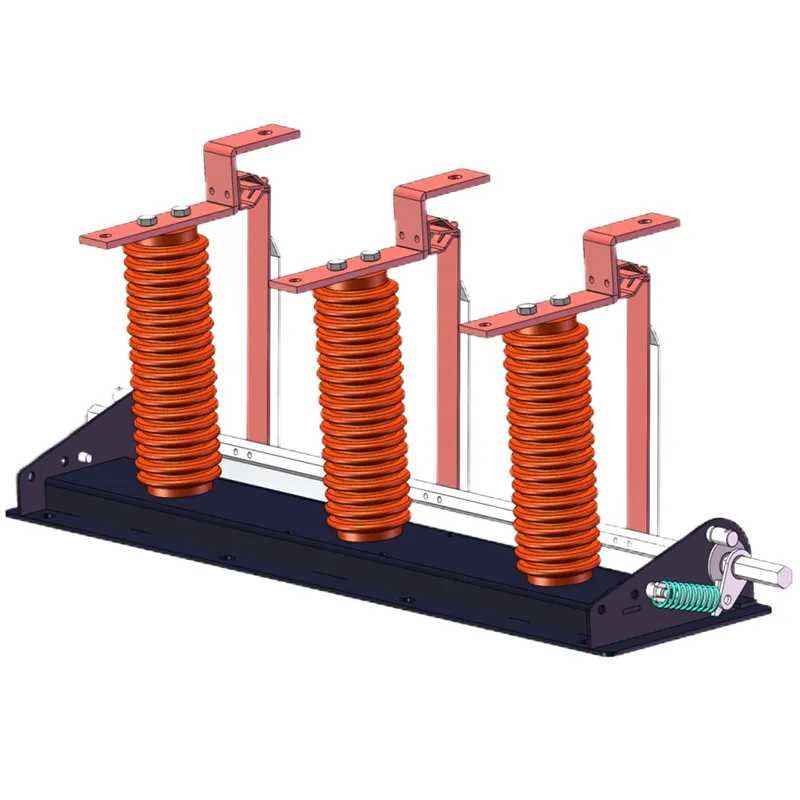

Изоляция — тот момент, где многие производители идут на компромиссы. В сухих помещениях иногда ставят упрощённые варианты с меньшей длиной пути утечки, но мы всегда настаиваем на полном соответствии ГОСТ Р . Кстати, в документации https://www.faleqi.ru чётко прописаны параметры для разных климатических зон — от +40 до -45°С, что для северных объектов принципиально.

Самая частая проблема — несовместимость с релейной защитой. Был случай, когда заземляющий выключатель на 35 кв смонтировали идеально, но забыли про блокировки с секционным аппаратом. Результат — при испытаниях чуть не вывели из строя два фидера. Теперь всегда требуем схемы межблочных соединений до начала монтажа.

Место установки в ячейке — кажется очевидным, но нет. Видели объекты, где выключатель ставили вплотную к кабельным вводам, хотя по ПУЭ должен быть обеспечен свободный доступ для замера сопротивления изоляции. Причём это касается даже компактных КРУ — например, тех самых 375-миллиметровых модулей от ООО Фалэци Электрик (Шанхай), где каждый сантиметр на счету.

Тепловой расчёт — отдельная головная боль. При температуре окружающей среды +35°С и нагрузке 80% от номинала некоторые модели начинают 'потеть' в зоне контактов. Особенно это заметно на выключателях с медными шинами — отсюда и необходимость регулярной подтяжки соединений, о которой часто забывают.

Зимой 2022 года в Красноярске столкнулись с интересным эффектом: при -40°С пружинный привод срабатывал с задержкой почти в 2 секунды. Оказалось, консистентная смазка в механизме не была рассчитана на такие температуры. После этого всегда запрашиваем у производителей протоколы низкотемпературных испытаний — например, у ООО Фалэци Электрик (Шанхай) такие тесты проводят на полигоне в Харбине.

Коррозия болтовых соединений — бич регионов с морским климатом. Стандартные оцинкованные крепления в Приморье держатся от силы 3-4 года. Сейчас перешли на нержавейку A4, даже несмотря на удорожание на 15-20%. Кстати, в описании продуктов на https://www.faleqi.ru прямо указано применение антикоррозионных покрытий для агрессивных сред — хорошее внимание к деталям.

Вибрация от силовых трансформаторов — неочевидный фактор. На одной из ТЭЦ за полгода раскрутились четыре болта на креплении приводного механизма. Пришлось ставить дополнительные стопорные шайбы. Теперь в паспорте оборудования всегда отмечаем необходимость контроля момента затяжки после первых 1000 циклов.

Сейчас многие говорят про цифровизацию, но с заземляющим выключателем на 35 кв это не всегда оправдано. Пытались внедрить систему онлайн-диагностики контактной группы — оказалось, что датчики температуры дают погрешность до 30% из-за электромагнитных помех. Проще раз в полгода делать термографию.

Дистанционное управление — да, удобно, но только если каналы связи защищены. Насмотрелись на 'умные' подстанции, где из-за грозы выходили из строя модули телемеханики. Поэтому всегда оставляем дублирующее местное управление. Кстати, в решениях от ООО Фалэци Электрик (Шанхай) этот момент учтён — есть резервный ручной привод даже в цифровых комплексах.

Совместимость с старыми КРУ — отдельная головная боль. При замене выключателей на объектах 70-х годов постройки постоянно возникают проблемы с посадочными размерами. Иногда проще заказывать нестандартные переходные пластины, чем переваривать всю конструкцию ячейки. Здесь как раз пригодился опыт компании в модернизации промышленного энергооборудования — они делают адаптеры под конкретные типоразмеры.

Первое — смотрите не на цену, а на наличие полного комплекта документов соответствия. Сертификаты Росстандарта, протоколы испытаний на стойкость к сейсмике (для сейсмичных районов), заключение по электромагнитной совместимости. У ООО Фалэци Электрик (Шанхай), кстати, вся продукция имеет разрешения для применения в РФ — это редкость среди азиатских производителей.

Второе — закладывайте запас по коммутационной способности. Если проектом предусмотрено 20 кА, берите аппарат на 25 кА. Разница в стоимости окупится при первом же коротком замыкании. Особенно важно для объектов с старыми кабельными линиями, где реальные параметры КЗ часто превышают расчётные.

И третье — не экономьте на обучении персонала. Видели, как на одной подстанции оперативник пытался вручную включить выключатель при сработавшей блокировке — чуть не сорвал шток привода. Теперь всегда включаем в договор поставки хотя бы двухдневный тренинг по эксплуатации. Кстати, на https://www.faleqi.ru есть технические семинары — полезная опция, которой мало кто пользуется.