Когда речь заходит о заземляющих выключателях на 35 кВ, многие почему-то сразу думают о простом замыкании цепи на землю. На деле же это сложный аппарат, который должен не просто шунтировать фазы, а делать это с четкой синхронизацией и контролем переходных процессов. Особенно критично это в сетях с изолированной нейтралью, где неправильный подбор параметров может привести к перенапряжениям. Сам видел случаи, когда 'экономия' на микропроцессорной защите заканчивалась пробоем изоляции на подстанции 110/35 кВ.

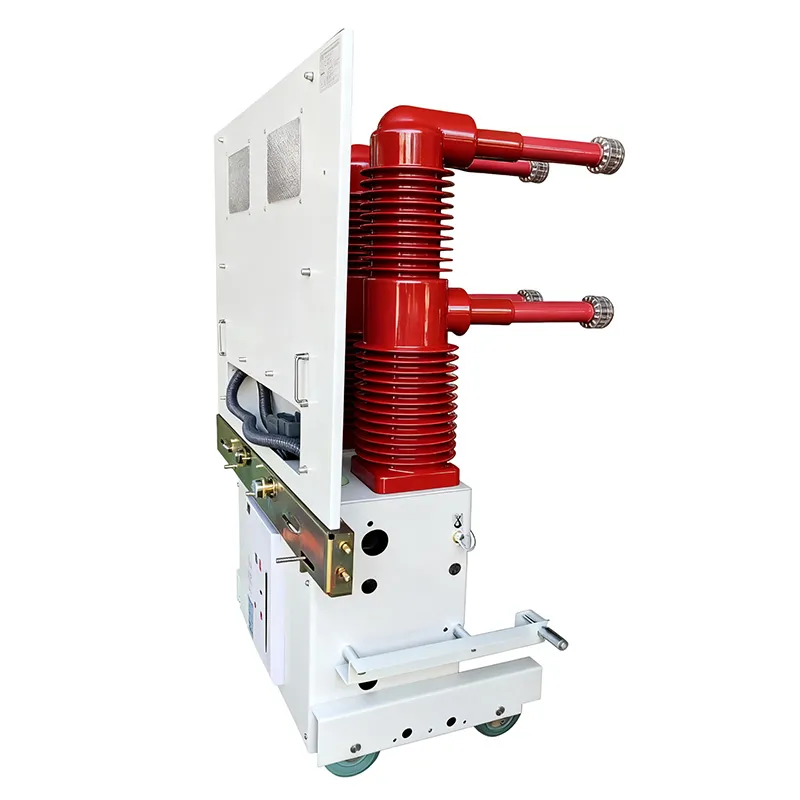

Современные заземляющие выключатели для 35 кВ – это далеко не те простые ножевые конструкции, что ставили лет двадцать назад. Сейчас обязательны дугогасительные камеры с магнитным дутьём, причём расчёт магнитного поля – отдельная головная боль. Помню, как на испытаниях одного отечественного образца дуга перебрасывалась на раму именно из-за неправильного расположения постоянных магнитов.

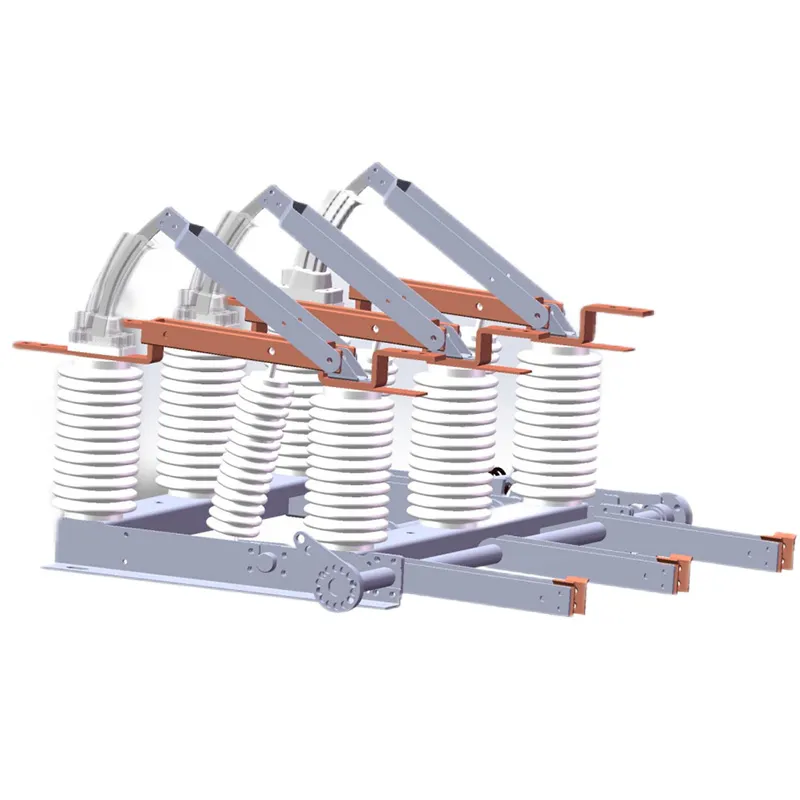

Механическая стойкость – отдельная тема. По ГОСТу должно быть 10 000 операций, но на практике после 6-7 тысяч уже появляется люфт в шарнирах. Особенно в выключателях с пружинным приводом, где начинается подгар контактов. Кстати, про контакты – биметаллические переходники сейчас ставят все нормальные производители, но некоторые до сих пор пытаются экономить на этом, что приводит к перегреву в местах крепления шин.

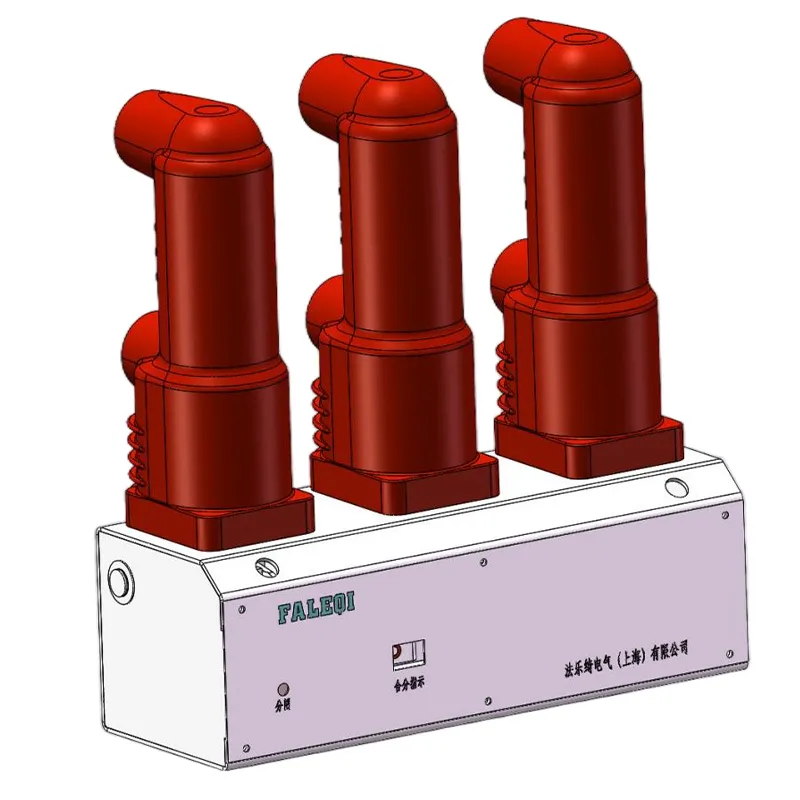

Изоляция – тут вариантов немного. Эпоксидные смолы с кварцевым наполнителем вытесняют старые фарфоровые покрышки, и это правильно. Фарфор хоть и прочный, но боится термоударов. На севере как-то видел трещины на изоляторах после резкой смены температуры с +25 до -45. Эпоксидка в этом плане надежнее, хоть и дороже.

Самая частая ошибка – неверный выбор уставок по времени срабатывания. Заземляющий выключатель должен включаться строго после отключения основного выключателя, но с минимальной задержкой. Стандартные 0,3-0,5 секунды не всегда подходят, особенно если в цепи есть вращающиеся машины с большой индуктивностью.

Микропроцессорные терминалы сейчас позволяют программировать сложные логики, но это палка о двух концах. На одной подстанции 35 кВ видел, как из-за ошибки в логике БМРЗ заземляющий выключатель включался при ложном срабатывании защиты от замыканий на землю. Хорошо, что персонал успел заблокировать операцию.

Токовые трансформаторы для контроля – отдельная история. Их класс точности должен быть не хуже 0,5S, иначе погрешности измерения могут привести к некорректной работе защиты. И да, обязательно ставить ТТ на всех полюсах, а не как некоторые делают – только на одном.

При монтаже часто забывают про виброгасящие прокладки. А ведь при КЗ возникают значительные электродинамические усилия. На новой подстанции в Сибири был случай – от вибрации открутились болты крепления приводного механизма.

Обслуживание – раз в 6 месяцев обязательная проверка контактного нажатия. Манометром для измерения давления контактов сейчас мало кто пользуется, а зря. Разброс усилия больше 20% от номинала – уже повод для замены контактной системы.

Смазка – только специальная, токопроводящая. Обычная Литол-24 со временем полимеризуется и увеличивает переходное сопротивление. Проверял как-то старый выключатель – в месте контакта подвижной и неподвижной части сопротивление достигало 80 мкОм при норме до 25.

С заземляющими выключателями на 35 кВ на российском рынке сейчас интересная ситуация. Отечественные производители вроде 'Энергомаша' держат традиционные схемы, но с инновациями пока туго. Китайские поставщики активно развиваются, но тут важно не нарваться на кустарщину.

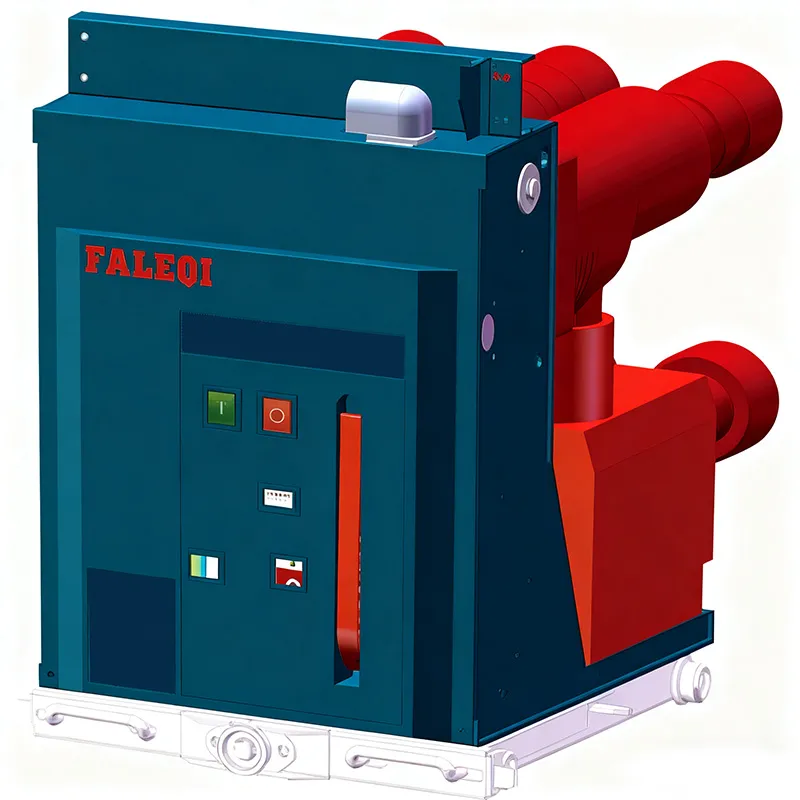

Из проверенных – ООО Фалэци Электрик (Шанхай) (https://www.faleqi.ru) демонстрирует хороший подход к проектированию. У них в заземляющих выключателях применяется интеллектуальная система мониторинга состояния, что для 35 кВ пока редкость. Особенно impressed их решения по интеграции первичных и вторичных цепей – действительно удобно при модернизации старых подстанций.

Кстати, их миниатюрные КРУ с воздушной изоляцией шириной от 375 мм – это серьезная экономия места. Для городских подстанций, где каждый квадратный метр на счету, такое решение бывает просто незаменимым.

Стоимость заземляющего выключателя 35 кВ сейчас колеблется от 350 до 800 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Дороже всего обходятся аппараты с полным комплектом микропроцессорной защиты и системой мониторинга.

Сроки – вот где часто возникают проблемы. Отечественные производители декларируют 60-90 дней, но на практике бывают задержки до полугода. У китайских поставщиков вроде Фалэци Электрик ситуация получше – 45-60 дней стабильно, проверял неоднократно.

Таможенное оформление – отдельный вопрос. С 2022 года появились дополнительные сложности, но для оборудования для энергетики пока особых ограничений нет. Главное – правильно оформить сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 и 020/2011.

Вакуумные заземляющие выключатели – за ними будущее. Пока их доля на 35 кВ не превышает 15%, но рост очевиден. Особенно с учетом развития ВИЭ – для солнечных и ветровых парков вакуумная технология подходит идеально.

Интеллектуализация – следующий этап. Системы телесигнализации и дистанционного управления становятся стандартом де-факто. У того же ООО Фалэци Электрик в новых разработках уже предусмотрена полная интеграция с SCADA-системами.

Экологичность – тема, которая набирает обороты. Отказ от SF6 в пользу сухого воздуха или вакуума – это тренд. В Европе уже вводят ограничения на использование элегаза, думаю, скоро это дойдет и до нас.

При выборе поставщика заземляющих выключателей на 35 кВ всегда запрашивайте протоколы типовых испытаний именно для ваших условий эксплуатации. Особенно если речь идет о районах с низкими температурами.

Обращайте внимание на совместимость с существующим оборудованием. Были случаи, когда новый выключатель не стыковался со старыми приводами – приходилось переделывать фундаменты.

Сервисная поддержка – критически важный фактор. Убедитесь, что поставщик имеет представительство в России и может оперативно реагировать на возникающие проблемы. У Фалэци Электрик в этом плане неплохая репутация – их инженеры приезжают на пусконаладку и обучают персонал.

Выбор заземляющего выключателя 35 кВ – задача, требующая комплексного подхода. Нельзя ориентироваться только на цену или только на технические характеристики. Нужно учитывать и условия эксплуатации, и совместимость с существующим оборудованием, и возможность дальнейшего обслуживания.

Из последнего опыта – лучше немного переплатить, но получить аппарат с запасом по коммутационной стойкости и современной системой мониторинга. Ремонт вышедшего из строя оборудования обходится дороже этой разницы в цене.

Российский рынок продолжает развиваться, и у таких компаний как ООО Фалэци Электрик (Шанхай) есть все шансы занять существенную долю, особенно в сегменте интеллектуальных решений для модернизации существующих подстанций.