Когда слышишь про заземляющий выключатель на 6 кв основный покупатель, первое, что приходит в голову — это будто бы простая вещь: кинул переключатель, и контур заземлён. Но на практике тут столько нюансов, что даже у бывалых инженеров случаются проколы. Вспоминаю, как на одном из объектов в Новосибирске заказчик требовал ?самый надёжный вариант?, а потом выяснилось, что их эксплуатационники привыкли к старым моделям с ручным дублированием. Пришлось перекраивать схему прямо на месте, потому что новый выключатель с электроприводом они банально боялись ставить — мол, ?а вдруг откажет при аварии?. Вот этот разрыв между теорией и практикой — как раз то, о чём редко пишут в каталогах.

Основные заказчики — это не гиганты типа Россетей, а скорее региональные сетевые компании, которые работают с распределёнными объектами. У них часто нет средств на полномасштабную модернизацию, но точечно менять оборудование приходится — особенно после инцидентов с пробоями изоляции. Как-то раз поставляли партию для подстанции в Красноярском крае: там из-за частых гололёдов рос риск обрыва нуля, и старые выключатели просто не успевали срабатывать. Причём заказчик изначально хотел сэкономить и брал устройства без термостабилизации, но мы настояли на доработке — позже они же спасибо говорили.

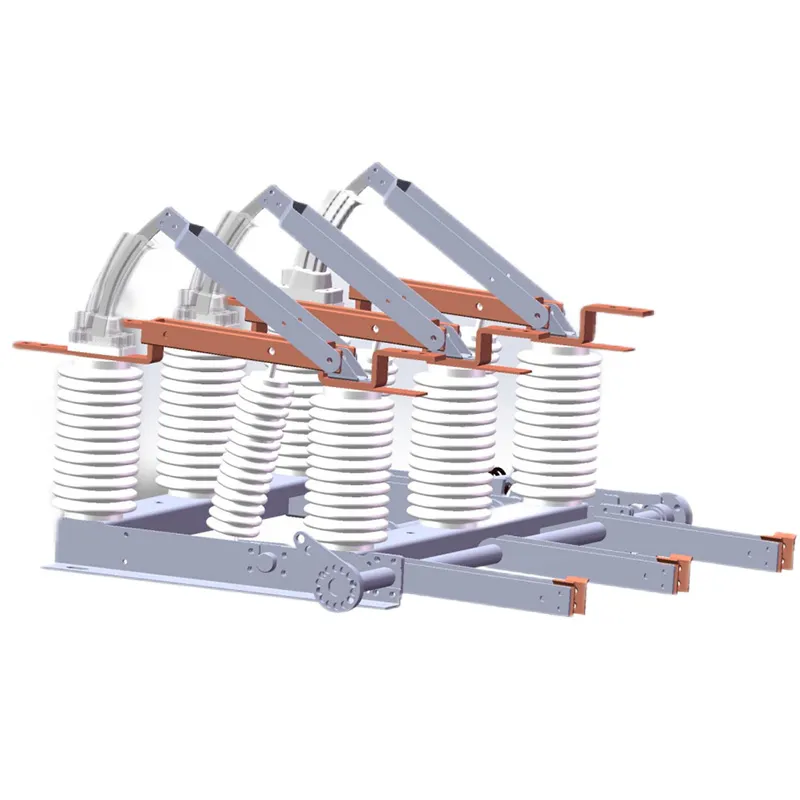

Ещё интересный момент: многие думают, что заземляющий выключатель на 6 кв — это сугубо для новых объектов. А по факту 70% поставок идут на замену советских ПК-6, которые до сих пор трудятся в промзонах. Там главная проблема — совместимость с существующими шинами. Однажды пришлось разрабатывать переходные пластины буквально ?на коленке?, потому что монтажники не учли разницу в 15 мм по осям. И это при том, что в документации всё якобы идеально стыкуется.

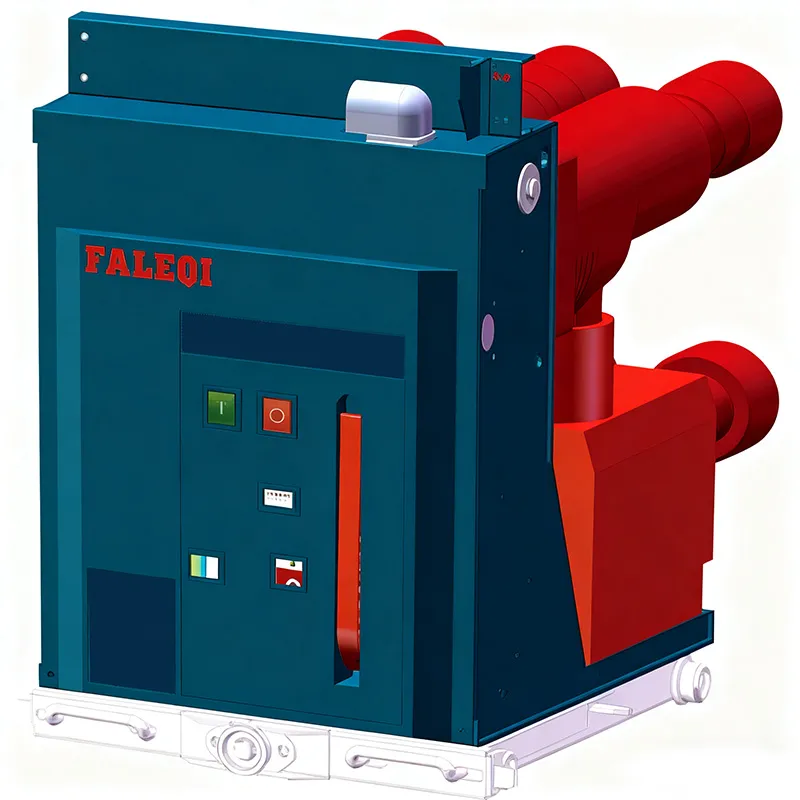

Кстати, про документацию — отдельная песня. В Шанхае на производстве ООО 'Фалэци Электрик' изначально делали чертежи под международные стандарты, но для российского рынка пришлось вводить дополнительные испытания на стойкость к низким температурам. Наши заказчики справедливо требуют, чтобы оборудование работало при -50°, а не только при -25°, как прописано в типовых ТУ. Это тот случай, когда опыт предыдущих неудач помог: после пары рекламаций в ХМАО мы теперь все партии тестируем в климатических камерах с циклическим охлаждением.

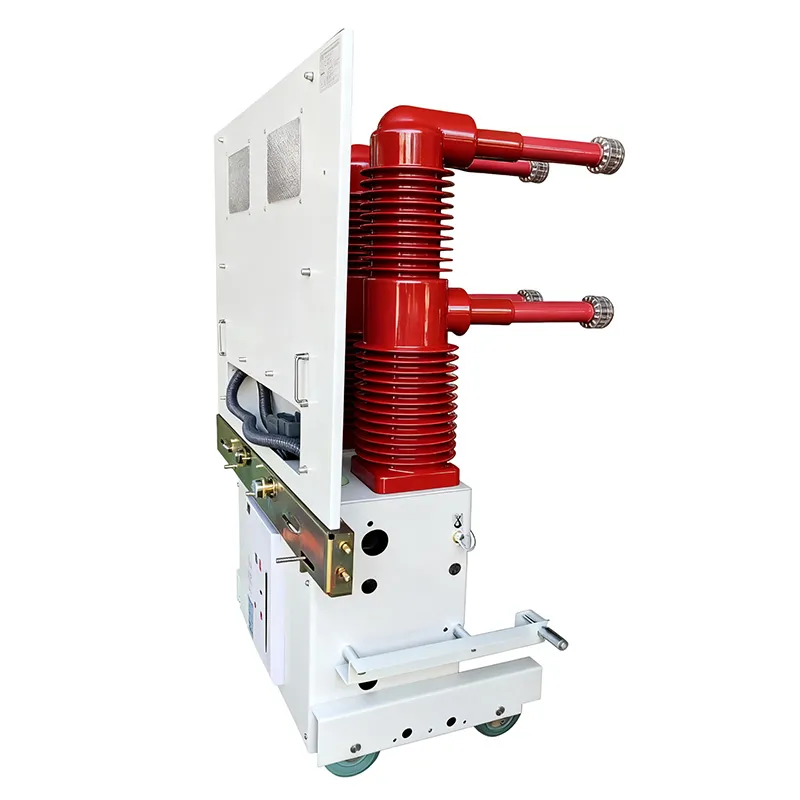

Самое коварное в этих выключателях — не главные контакты, а вспомогательные цепи. Как-то на объекте в Татарстане столкнулись с тем, что датчик положения контакта давал ложный сигнал из-за вибрации от соседнего трансформатора. Пришлось ставить демпферы — казалось бы, мелочь, но без неё вся система мониторинга становилась бесполезной. И ведь в паспорте устройства такого нюанса нет — производитель предполагает идеальные условия монтажа.

Ещё один момент — выбор между пружинным и двигательным приводом. Для городских подстанций чаще берут двигательные, а вот для удалённых объектов — пружинные, потому что там проблемы с надёжностью питания вспомогательных цепей. Но и тут есть ловушка: пружинные механизмы требуют регулярного обслуживания, а если объект в глубинке, то инженеры могут пропустить график. Результат — отказ при аварийной ситуации. Мы сейчас с ООО 'Фалэци Электрик' как раз экспериментируем с гибридным решением, где есть и дублирующая пружина, и capacitor storage для двигателя.

Кстати, про температурные режимы. В спецификациях обычно пишут диапазон -40°...+40°, но на практике при -30° смазка в подшипниках уже густеет, и скорость срабатывания падает на 15-20%. Это критично для устройств с времятоковой защитой. Пришлось вместе с технологами из Шанхая подбирать специальную морозостойкую смазку — оказалось, что даже у известных брендов этот момент часто упускают.

Самая частая ошибка — неправильная ориентация выключателя в ячейке. Кажется, что разницы нет, но если установить его ?вверх ногами? относительно шин, то возникают проблемы с дугогашением. Был случай в Кемерово, где после монтажа новый выключатель трижды срабатывал ложно. Разобрались — оказалось, монтажники перепутали верхний и нижний вводы из-за нестандартной разметки на старом оборудовании. Теперь в паспорте ООО 'Фалэци Электрик' добавили цветовые метки для безошибочной установки.

Ещё больная тема — заземление корпуса. Казалось бы, элементарно, но на подстанциях с высоким уровнем блуждающих токов (например, рядом с электрифицированной железной дорогой) стандартное заземление часто недостаточно. Приходится делать дополнительный контур через отдельные заземлители. Один раз видел, как из-за этого выгорела цепь управления — корпус оказался под потенциалом 90В.

И конечно, вечная проблема — совместимость с российскими системами РЗА. Наши релейщики привыкли к определённым типам контактов, а в импортных выключателях часто стоят слаботочные реле. Приходится ставить промежуточные модули, что удорожает проект. Мы в последних поставках для Омской сети сразу комплектуем выключатели переходными блоками — заказчики только за.

Многие смотрят на цену и сроки, но я всегда советую проверять, как производитель реагирует на нестандартные ситуации. Вот ООО 'Фалэци Электрик', например, в прошлом году оперативно разработали для нас модификацию с увеличенным ресурсом механизма — на объекте в Норильске требовалось гарантированное количество циклов втрое выше стандартного. И ведь не отказались, хотя партия была всего 12 штук.

Важный момент — наличие представителей в России. Если все переговоры идут через переводчика в Шанхае, всегда есть риск недопонимания в технических деталях. У китайских партнёров сейчас многие открывают инженерные офисы в Москве или Новосибирске — это сразу снижает количество ошибок в проектировании.

И конечно, документация. Идеально, когда есть не только перевод на русский, но и адаптированные методики испытаний. Мы как-то работали с поставщиком, который прислал инструкцию с формулами расчёта уставок для европейских стандартов — пришлось самим пересчитывать под наши ПУЭ. Теперь это обязательный пункт в техническом задании.

Судя по тенденциям, скоро станет массовым требование встроенного мониторинга состояния. Не просто ?работает/не работает?, а прогнозирование остаточного ресурса. Мы уже тестируем с ООО 'Фалэци Электрик' прототипы с датчиками износа контактов — пока дороговато, но для критичных объектов того стоит.

Ещё один тренд — миниатюризация. Тот же заземляющий выключатель на 6 кв сейчас занимает в 1.5 раза меньше места, чем модели пятилетней давности. Это важно для модернизации старых подстанций, где пространство ограничено. Кстати, их разработка миниатюрных КСО как раз в эту концепцию отлично вписывается.

И конечно, цифровизация. Скоро все эти устройства будут обязаны стыковаться с системами типа АСУ ТП без дополнительных преобразователей. Пока это есть далеко не у всех производителей — даже у крупных игроков интерфейсы часто проприетарные. Надеюсь, в ближайшие пару лет ситуация выровняется.

В целом, если говорить о основном покупателе, то это уже не просто ?нужно купить железо?, а запрос на комплексное решение: устройство + адаптация под российские условия + сервис + возможность модернизации. И те поставщики, которые это понимают, будут держаться на плаву даже в кризис.