Когда речь заходит о заземляющих выключателях на 6 кВ, многие ошибочно полагают, что это простейшая арматура – мол, обычный разъединитель с допфункцией. На практике же это один из самых капризных узлов в КРУ, где любая мелочь вроде неправильного подбора пружин или нарушения технологии серебрения контактов аукнется внеплановым ремонтом. Стоит только посмотреть на статистику отказов в распределительных сетях 6-10 кВ – каждый третий инцидент с заземляющими ножами случается не из-за износа, а по причине несоответствия исполнения реальным условиям эксплуатации.

До сих пор встречаются проектировщики, выбирающие заземляющие выключатели по принципу 'либы бы п/я совпадали'. В прошлом году на подстанции 'Северная' пришлось экстренно менять партию аппаратов после того, как ножи начали 'залипать' при -35°C. Производитель честно указал температурный диапазон до -45°C, но не уточнил, что смазка механизма требует сезонного обслуживания. Теперь всегда уточняю: для северных регионов нужны исполнения с консистентной смазкой Литол-24У, а не стандартной ЦИАТИМ-201.

Особенно критичен момент с заземляющими выключателями 6 кВ для шахтных КРУ – тут даже толщина покрытия контактных ножей имеет значение. Помню, как на руднике 'Глубокий' пришлось в авральном порядке дорабатывать ножи болгаркой после того, как заводское покрытие начало отслаиваться после 20 операций. Оказалось, производитель сэкономил на подготовке поверхности перед цинкованием.

Сейчас при оценке производителей всегда запрашиваю протоколы испытаний на механическую износостойкость именно для заземляющих ножей – нередко оказывается, что заявленные 10 000 циклов относятся только к основным контактам, а земляная группа выдерживает вдвое меньше. Кстати, у китайских производителей вроде ООО Фалэци Электрик (Шанхай) этот параметр часто соответствует реальности – проверяли на стенде в Энерголабе.

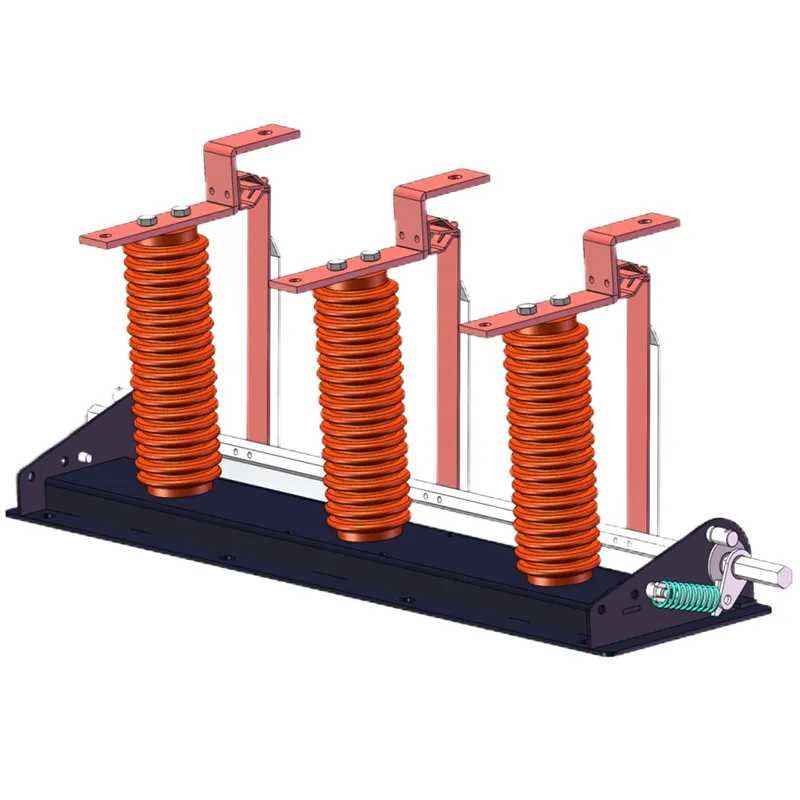

До сих пор спорный момент – использовать ли выключатели с ручным или моторным приводом. Для трансформаторных подстанций с редкими переключениями иногда выгоднее ручной вариант, но только если предусмотрена блокировка от ошибочных действий. На пищевом комбинате в Омске пришлось переделывать всю систему блокировок после случая, когда оператор включил заземление под напряжением – слава богу, сработала защита.

При монтаже всегда обращаю внимание на усилие на рукоятке – если превышает 250 Н, это уже нарушение ПУЭ. Недавно отказались от партии выключателей одного уральского завода именно по этой причине: при -10°C усилие достигало 400 Н, пожилой оператор просто не мог справиться. Кстати, в документации Faleqi этот параметр всегда указан четко, с поправками на температуру.

Отдельная головная боль – совместимость с устаревшими КРУ. Например, для ячеек К-104 до сих пор ищем адекватные замены, ведь оригинальные выключатели уже не выпускаются. Здесь выручают производители, сохранившие документацию советских времен – те же китайские предприятия часто имеют каталоги под старые серии, причем с модернизированными узлами.

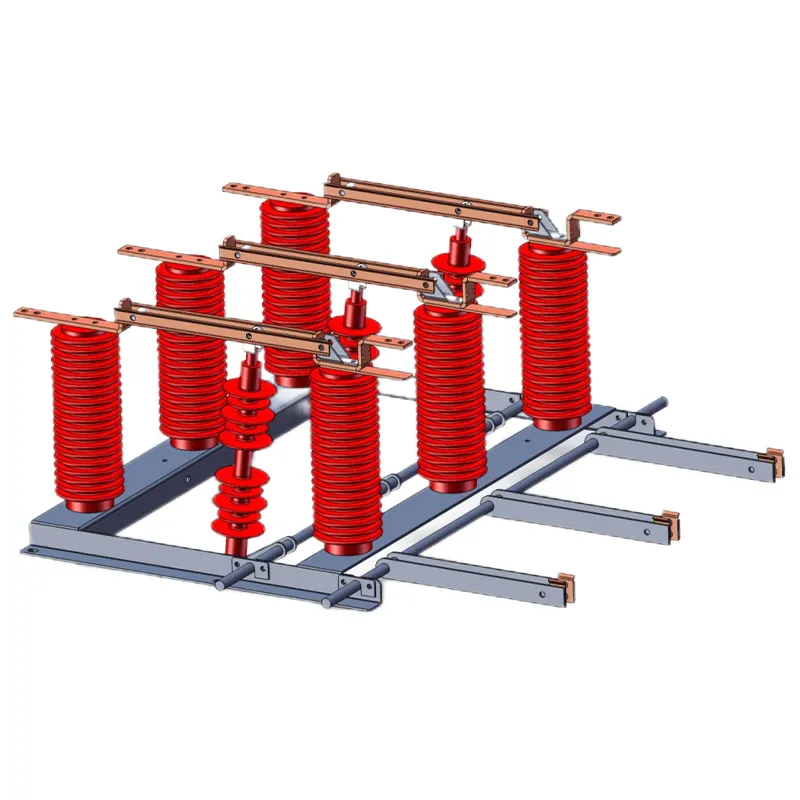

Мало кто учитывает динамическую стойкость при коротком замыкании – а ведь именно заземляющие ножи часто оказываются слабым звеном. На металлургическом заводе в Череповце после КЗ в кабеле 6 кВ обнаружили, что ножи выключателя деформировались, хотя основные контакты остались целы. Пришлось менять весь комплект на аппараты с током термической стойкости 20 кА вместо стандартных 16 кА.

Из интересных находок – зависимость ресурса от материала скользящих контактов. Медные требуют регулярного обслуживания, биметаллические с серебряным напылением служат дольше, но критичны к качеству поверхности. В новых разработках ООО Фалэци Электрик используют композитные материалы с добавлением графита – по заверениям инженеров, это увеличивает межсервисный интервал вдвое.

Особенно важно соблюдать моменты затяжки контактных соединений – перетянешь на пару Н·м, и алюминиевая шина начинает 'течь' под нагрузкой. Как-то раз на солнечной электростанции в Астрахани из-за этого пришлось менять клеммный узел через полгода после ввода в эксплуатацию.

Сейчас явно прослеживается тренд на интеллектуализацию – даже для таких, казалось бы, простых аппаратов, как заземляющие выключатели 6 кВ. В новых проектах все чаще требуются датчики положения с выводом в SCADA, причем с дублированием контактов. Интересное решение видел в оборудовании от https://www.faleqi.ru – там реализована самодиагностика износа контактов через анализ вибрации при включении.

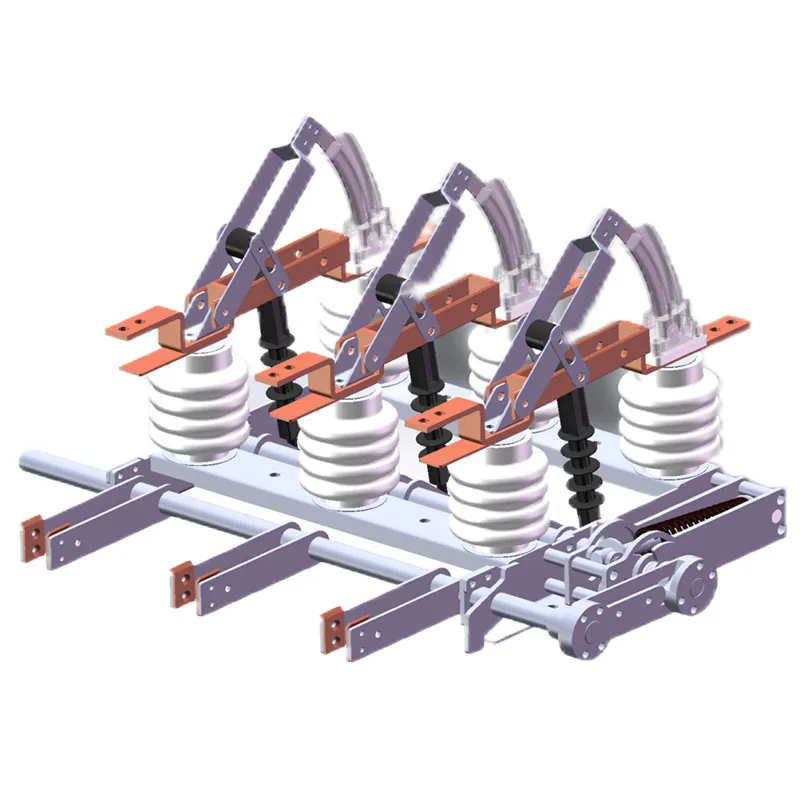

Для объектов ВИЭ особенно актуальны компактные исполнения – в комплектных трансформаторных подстанциях для солнечных парков каждый сантиметр на счету. Здесь выигрывают производители, освоившие производство аппаратов шириной всего 375 мм, как у того же Faleqi. Правда, при уменьшении габаритов всегда есть риск потери по динамической стойкости – но пока нареканий не было.

Заметил, что серьезные производители стали больше внимания уделять защите от коррозии – вместо обычного цинкования теперь предлагают многослойные покрытия с пассивацией. Для прибрежных ветропарков это критически важно – стандартные выключатели в соленом воздухе выходят из строя за 2-3 года.

При закапе всегда просите предоставить не только сертификаты, но и акты приемочных испытаний конкретной партии – особенно на предмет соответствия климатическому исполнению. Как-то раз получили аппараты для тропического климата, которые в условиях Кубани начали ржаветь через месяц – оказалось, производитель сэкономил на пассивации.

Для ответственных объектов обязательно проверяйте наличие дублирующих контактов положения – это страхует от ситуаций, когда основной сигнальный контакт 'залипает'. В smart grid это особенно актуально, ведь автоматика ориентируется именно на эти сигналы.

И главное – не экономьте на механических испытаниях. Даже если производитель предоставил все документы, стоит провести собственные тесты на ресурс – хотя бы выборочно. Наш опыт показывает, что каждый третий выключатель требует регулировки после монтажа, независимо от бренда.