Когда слышишь 'индикаторная лампа производитель', первое, что приходит в голову — это конвейер с готовыми светодиодами. Но на деле всё сложнее: даже цветовая температура кристалла влияет на срок службы больше, чем заявленные 100 000 часов.

Вот смотрю на паспортные данные конкурентов — везде пишут про IP67 и температурный диапазон -40°C...+85°C. Но никто не уточняет, что при -20°C поликарбонат становится хрупким, а уплотнители дубеют. Проверяли как-то партию для нефтяников — из десяти образцов три дали трещины при -25°C.

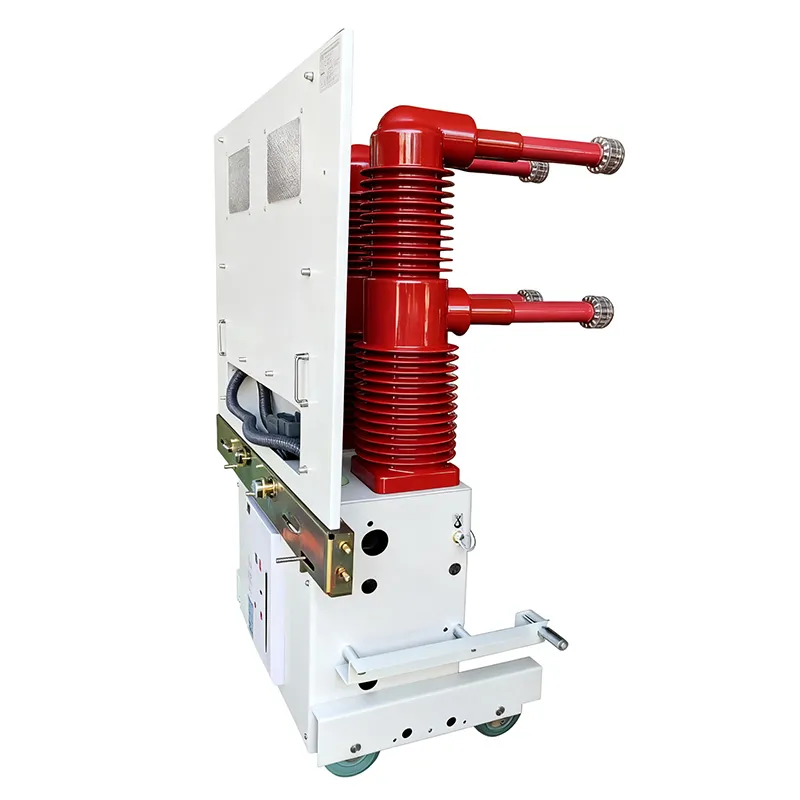

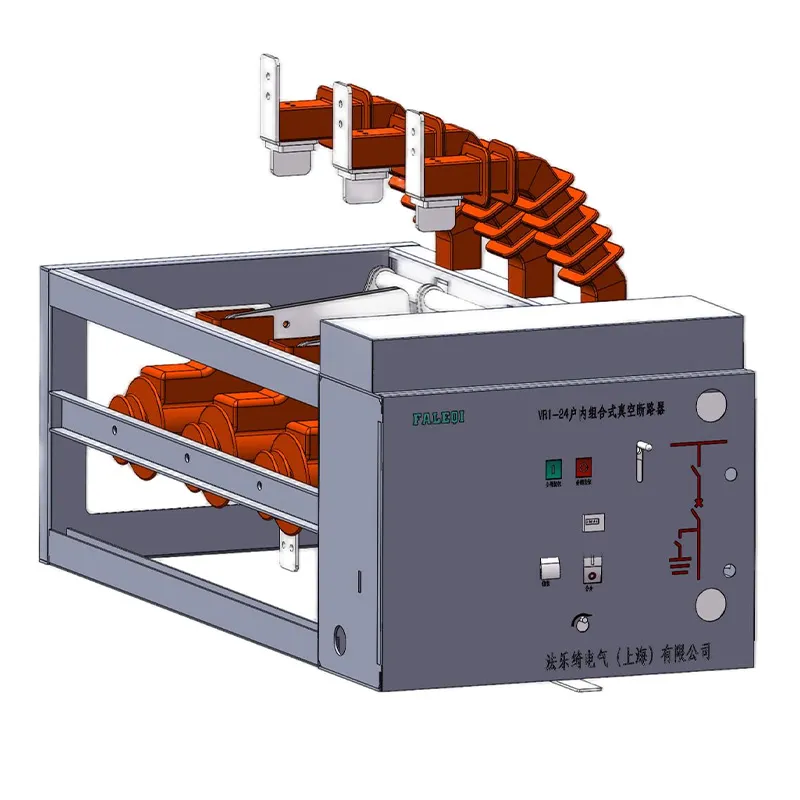

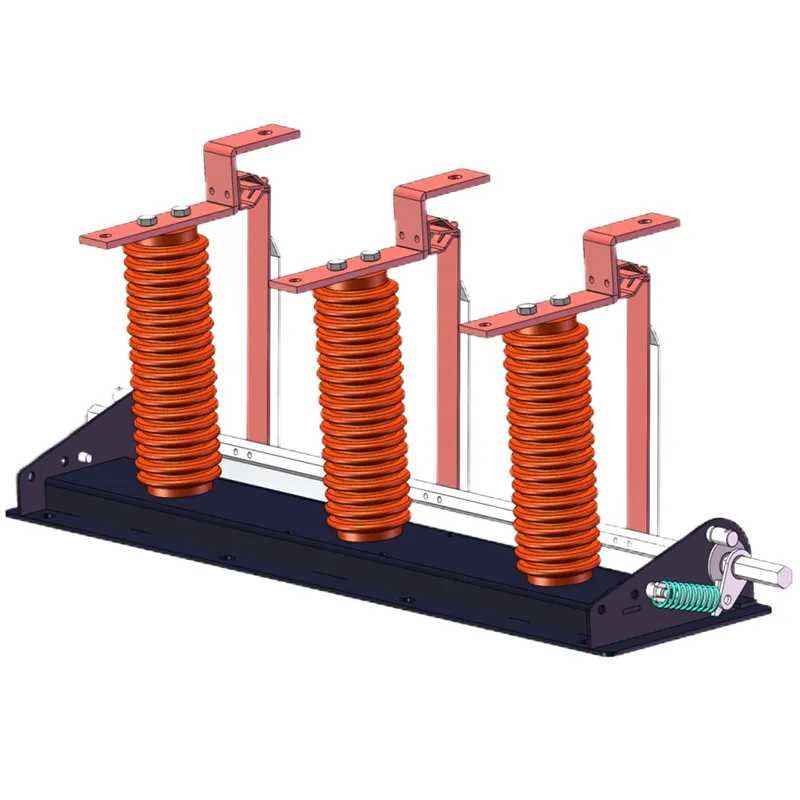

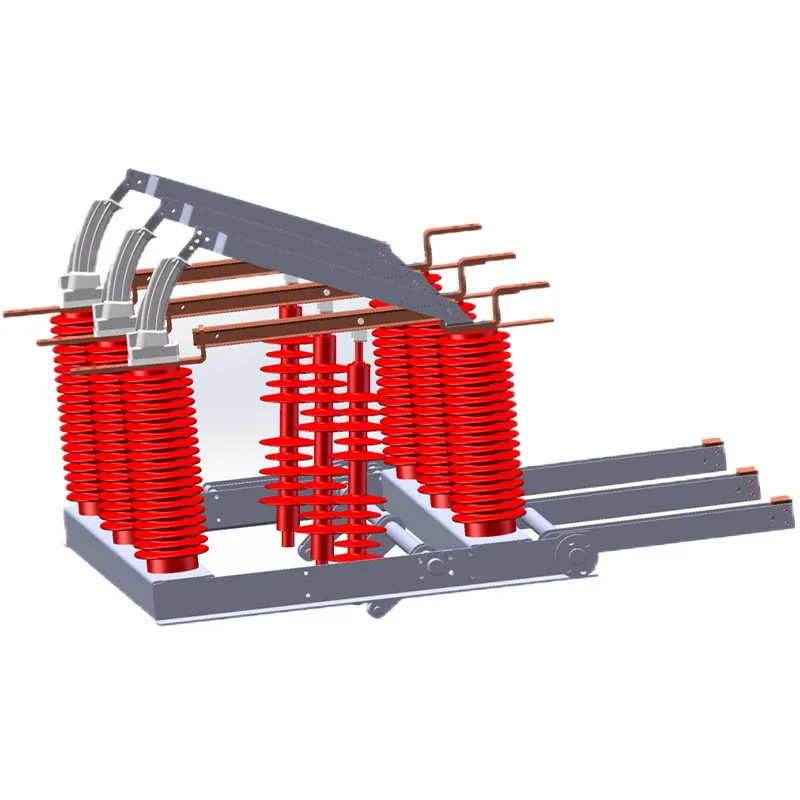

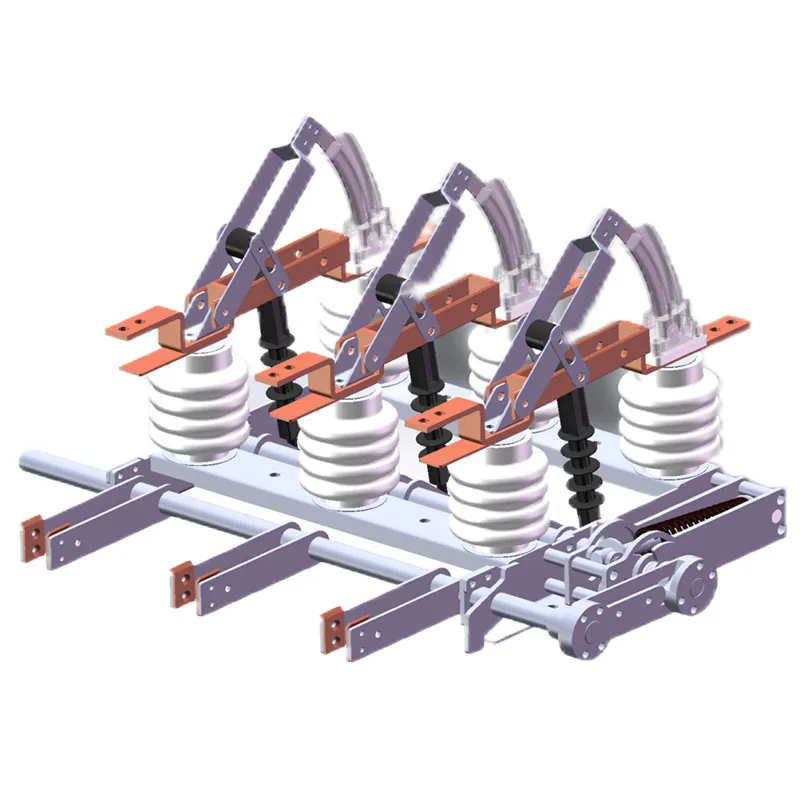

Коллеги из ООО Фалэци Электрик (Шанхай) как-то показывали свои тесты: оказывается, деградация светодиода ускоряется на 30%, если не ставить токоограничивающий резистор с запасом по мощности. У них на сайте https://www.faleqi.ru есть любопытные кейсы по работе с миниатюрными высоковольтными распределительными устройствами — там индикаторы встраивают в конструктив 375 мм, и тепловой режим приходится просчитывать особо.

Заметил ещё одну деталь: многие производители экономят на монтажной плате, используя FR-4 вместо алюминиевой подложки. Для статической индикации сгодится, но в схемах с частыми коммутациями (как в тех же выключателях на 40.5 кВ) это приводит к отслоению контактов через полгода.

Раньше думал, что главное — это яркость и цена. Оказалось, что партия от одного вендора может иметь разброс по цветности до 300K — при сборке щитов это даёт 'пёструю' индикацию. Пришлось вводить калибровку по кельвинам, что увеличило себестоимость на 12%.

Особенно критично для объектов с телесигнализацией — там цветовая идентификация статусов прописана в ТУ. Как раз Фалэци Электрик в своих системах дистанционного управления использует трёхсекционные индикаторы с раздельной цветопередачей — решение простое, но до него мы дошли только после трёх месяцев экспериментов.

Запомнился случай с 'экономичными' лампами из Юго-Восточной Азии: вроде бы и сертификаты есть, и цена привлекательная. Но при тестировании в камере тепла выяснилось, что люминофор деградирует уже через 200 циклов 'включение-выключение'. Пришлось срочно искать альтернативу — остановились на Cree с дополнительным теплоотводом.

Автоматизация сборки — не панацея. Как-то поставили роботизированную линию для пайки SMD-компонентов, а потом выяснилось, что флюс не полностью удаляется в узких зазорах корпуса. Результат — коррозия контактов через полгода эксплуатации в условиях высокой влажности.

Интересно, что у китайско-иностранных предприятий вроде ООО Фалэци Электрик подход иной: они комбинируют автоматизацию с ручным контролем на ключевых этапах. Особенно это важно для продукции, которая идёт на объекты возобновляемой энергетики — там вибрационные нагрузки специфические.

Сейчас пересматриваю технологию герметизации — силиконовые компаунды лучше сохраняют эластичность, но дороже эпоксидных на 40%. Хотя для арктических проектов без них вообще нельзя — проверено на ветропарках в Мурманской области.

Современные индикаторные лампы — это уже не просто 'горит/не горит'. В системах телеуправления они должны передавать статус оборудования через протоколы IEC 61850. Мы как-то пытались адаптировать обычные светодиоды под Modbus TCP — получилось, но пришлось переделывать схему питания из-за помех.

В этом плане интересен опыт производителя из Шанхая с их концепцией 'гуманистического управления электрификацией' — они встраивают в индикаторы датчики тока, что позволяет отслеживать состояние цепи без дополнительного оборудования. Для модернизации старых подстанций такое решение экономит до 15% бюджета.

Правда, есть нюанс: чем сложнее электроника, тем выше вероятность сбоя при импульсных перенапряжениях. Пришлось разрабатывать многоступенчатую защиту — варисторы + TVS-диоды + газоразрядники. Недешёвое удовольствие, но для критичной инфраструктуры необходимое.

Заметил закономерность: чаще всего выходят из строя не сами светодиоды, а обвязка — драйверы и стабилизаторы. Особенно в схемах, где индикация запитана от оперативного тока — там скачки напряжения до 110% номинала обычное дело.

Сейчас рекомендуем заказчикам из энергетики устанавливать дополнительные ограничители перенапряжений непосредственно в клеммных коробках. Кстати, Фалэци Электрик в своих новых разработках для солнечной энергетики сразу закладывает такой защитный контур — умное решение, которое мы переняли после анализа отказов на объекте в Краснодарском крае.

Ещё один момент — цветовая маркировка. Казалось бы, мелочь, но на подстанциях с плохим освещением красный и оранжевый путают даже опытные операторы. Перешли на синий для аварийных статусов — статистика ошибок снизилась на 70%.

В целом, производство индикаторных ламп — это постоянный компромисс между стоимостью, надёжностью и функциональностью. И как показывает практика, простые решения часто оказываются эффективнее сложных технологических новинок.