Когда слышишь про комплектные распределительные устройства с выкатными элементами на 27,5 кВ, первое, что приходит в голову — это железнодорожные подстанции, но на деле спектр применения шире. Многие ошибочно полагают, что такие КРУ — просто модификация стандартных ячеек на 35 кВ, но там своя специфика, особенно по части дугогашения и коммутационных циклов.

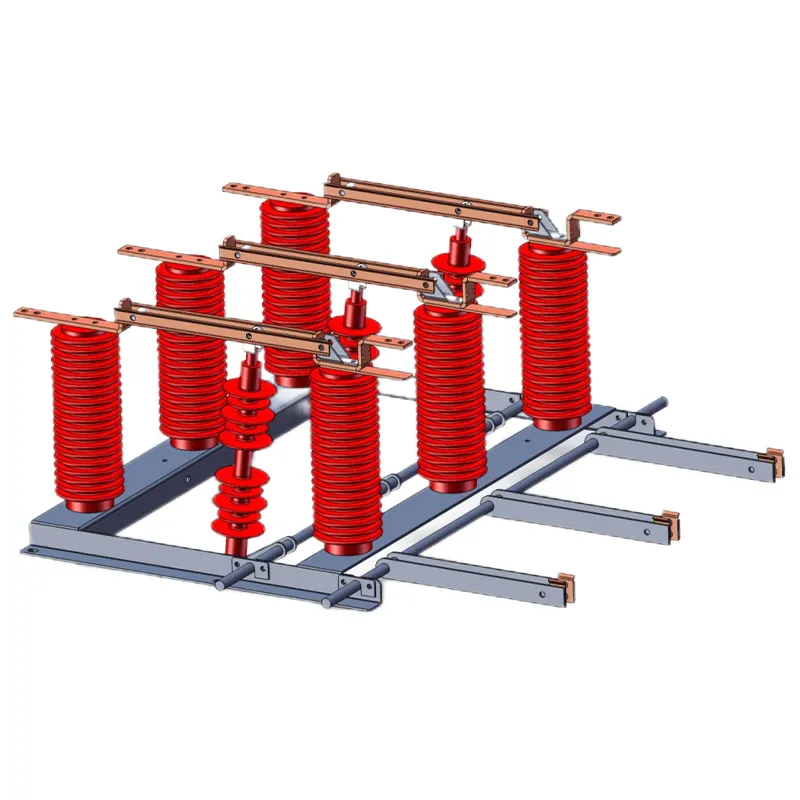

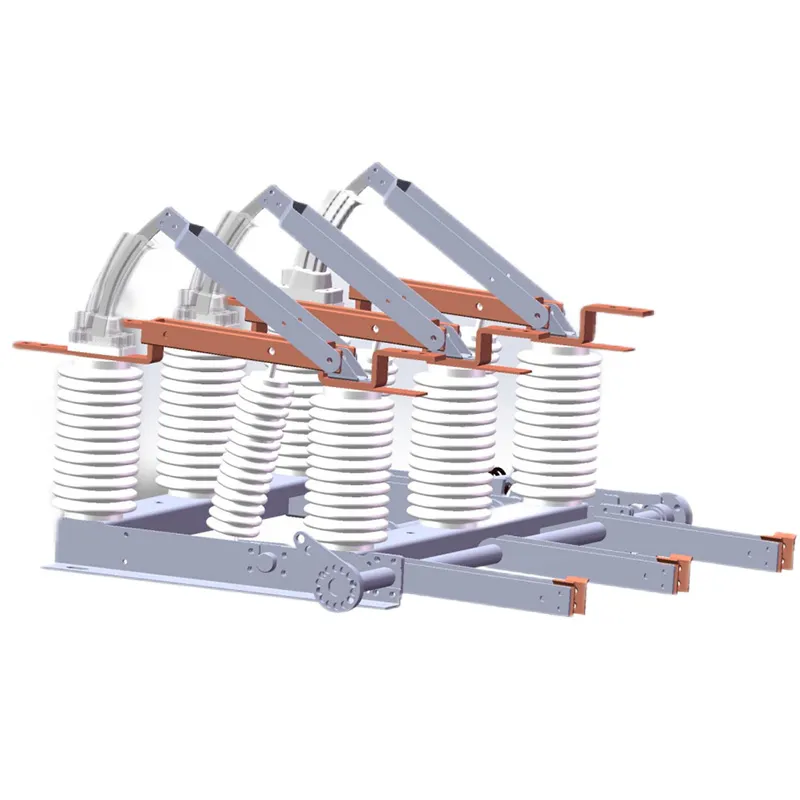

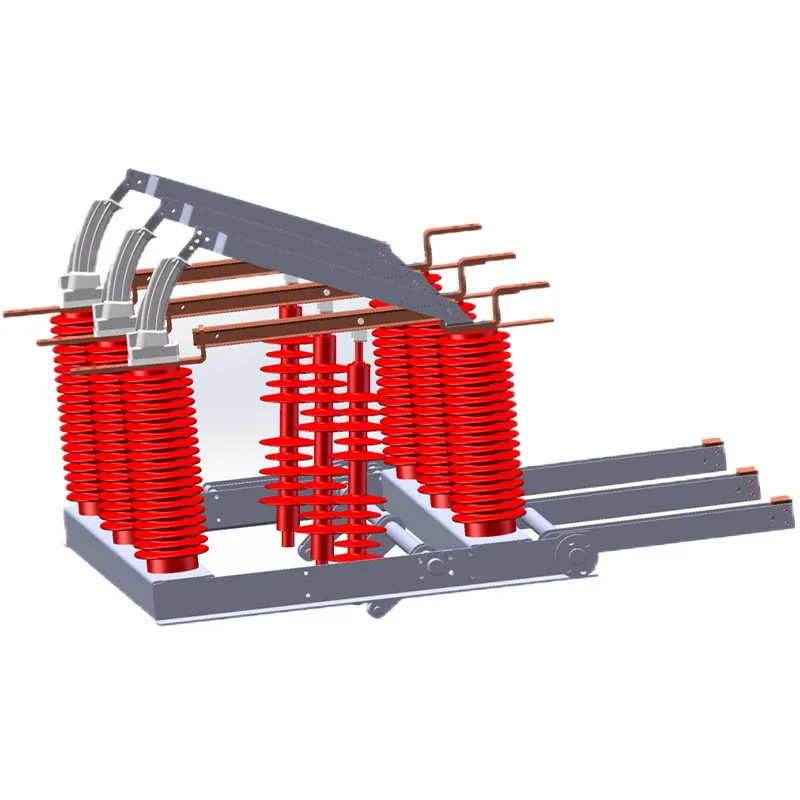

С выкатными тележками на 27,5 кВ вечно возни больше, чем кажется. Помню, на одной подстанции заказчик требовал, чтобы тележка выкатывалась усилием не более 200 Н — стандартные образцы давали 250-300, пришлось переделывать направляющие и подшипниковые узлы. Инженеры ООО Фалэци Электрик (Шанхай) тогда предложили полимерное покрытие рельс, что снизило трение на 15%, но потребовало дополнительных испытаний на износ.

Ещё нюанс — положение главных ножей при тестовом положении тележки. ГОСТ требует чёткой фиксации, но некоторые поставщики экономят на механических стопорах, ограничиваясь пружинными защёлками. В полевых условиях это приводит к люфтам до 3-4 мм, а ведь даже 2 мм могут вызвать частичный разрыв дугогасящих контактов. Мы как-то сталкивались с таким на объекте в Новосибирске — пришлось экстренно дорабатывать узлы фиксации.

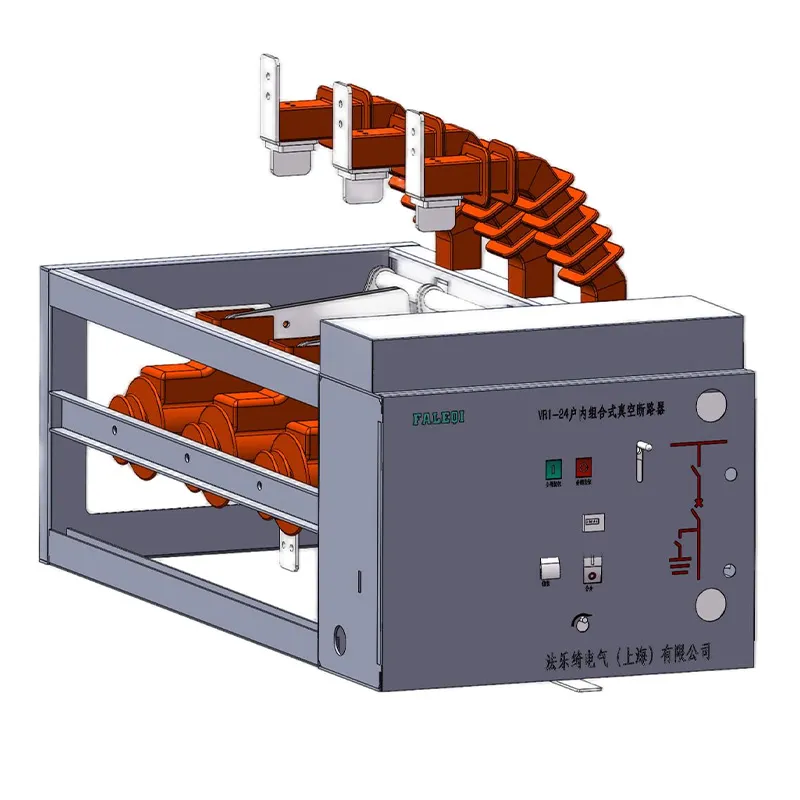

Токовые нагрузки тоже специфичны — для 27,5 кВ типовой номинал 2000 А, но в схемах с частыми пусками электроподвижного состава пиковые токи достигают 3200 А на доли секунды. Не все производители закладывают такой запас по электродинамической стойкости. В каталоге Faleqi видел модели с допустимым током КЗ 25 кА, что близко к реальным требованиям, но проверял ли кто-то их на фактическую стойкость при +40°C — вопрос.

Часто заказчики хотят модернизировать старые КРУ-2-27,5 без замены шинных мостов. Новые ячейки с выкатными элементами должны стыковаться с советскими шинами, где межосевое расстояние 600 мм вместо современных 550. Приходится либо разрабатывать переходные комплекты, либо убеждать заказчика менять шинопровод — что удорожает проект на 20-30%.

Ещё головная боль — вторичные цепи. Современные микропроцессорные защиты требуют цифровых входов, а старые кабельные трассы рассчитаны на аналоговые сигналы. ООО Фалэци Электрик в таких случаях предлагает шкафы сопряжения, но их монтаж добавляет к сроку пусконаладки до двух недель. На объекте в Красноярске из-за этого пришлось переносить ввод в эксплуатацию — не учли время на прокладку дополнительных кабельных линий.

Кстати, про температурные режимы: в Сибири бывают случаи, когда при -50°C механизмы блокировок заедают. Производители обычно тестируют оборудование до -40°, и это серьёзный пробел. Приходится самостоятельно дорабатывать системы обогрева выкатных тележек — ставить греющие кабели не только на приводы, но и на направляющие.

С поставщиками КРУ на 27,5 кВ всегда сложно — рынок узкий, сертифицированных производителей единицы. Цена здесь не главный фактор, важнее наличие действующего сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 и опыта поставок для РЖД. Видел, как компании пытались экономить на сертификации, используя протоколы испытаний для 35 кВ — в итоге оборудование не допускали к эксплуатации.

Техническая поддержка — второй ключевой момент. Идеально, когда поставщик держит в России склад ЗИП и имеет инженеров, способных выехать на объект в течение 72 часов. У Фалэци Электрик по их сайту вижу представительство в Москве, но насколько оперативно они реагируют — не проверял. Коллеги с Урала говорили, что с запчастями к их оборудованию бывали задержки до месяца.

Важный нюанс — адаптация документации. Китайские производители часто поставляют чертежи и manuals на английском с плохим переводом. Приходится либо нанимать технических переводчиков, либо требовать от поставщика русифицированные версии. Это кажется мелочью, но на этапе ПНР экономит до 40% времени.

Сейчас все говорят про телемеханизацию КРУ, но на 27,5 кВ это не всегда оправдано. Пытались как-то внедрить систему дистанционного управления с телесигнализацией для тяговой подстанции — оказалось, что существующие кабельные трассы не позволяют передавать данные без помех от соседних фаз. Пришлось прокладывать оптоволокно отдельно, что съело 15% бюджета.

Интересный опыт у ООО Фалэци Электрик в части миниатюризации — их КРУ шириной 500 мм действительно компактнее аналогов. Но при уменьшении габаритов возникает вопрос ремонтопригодности — в узких ячейках сложнее менять силовые разъёмы. На одном объекте пришлось демонтировать смежные панели для замены контактов, хотя производитель заявлял возможность обслуживания спереди.

По их заявлениям про интеграцию первичных-вторичных цепей — пока видел только в демонстрационном зале. В реальных условиях на подстанциях с высокой электромагнитной помехой (рядом с тяговыми трансформаторами) микропроцессорные блоки иногда сбрасывают настройки. Возможно, нужно дополнительное экранирование, но производитель об этом умалчивает.

Если говорить о трендах, то явно прослеживается движение в сторону гибридных решений — вакуумные выключатели плюс SF6-изоляция для компактности. Но для 27,5 кВ это пока экзотика, большинство заказчиков предпочитают проверенные воздушные конструкции. Хотя Faleqi в своих каталогах уже предлагает гибридные модели — интересно, есть ли у них реальные поставки.

Ещё заметил тенденцию к унификации — производители стараются делать ячейки, совместимые и с 27,5, и с 35 кВ за счёт переключаемых уставок релейной защиты. Технически это возможно, но требует дополнительных испытаний. Сам бы не рискнул ставить такое без длительных тестов в эксплуатационных условиях.

Из новшеств — начинают появляться системы прогнозирования остаточного ресурса выкатных элементов. Но пока это больше маркетинг, чем практика: датчики износа контактов требуют частой калибровки, а их показания сильно зависят от коммутационной частоты. Для железнодорожных подстанций с их жёстким графиком ТО это не всегда применимо.

Подбирая комплектные распределительные устройства на 27,5 кВ, стоит смотреть не только на технические характеристики, но и на репутацию поставщика в нишевых проектах. Оборудование должно быть не просто сертифицированным, но и проверенным в аналогичных условиях эксплуатации — желательно с отзывами с объектов Свердловской или Восточно-Сибирской железных дорог.

По деньгам — экономия на первоначальной стоимости часто оборачивается перерасходом на пусконаладке. Лучше брать комплект с запасом по токовой нагрузке и с уже предустановленными системами мониторинга, даже если они кажутся избыточными. Через 2-3 года эксплуатации это окупается за счёт сокращения простоев.

Из российских представительств иностранных производителей ООО Фалэци Электрик (Шанхай) выглядит перспективно, особенно в части интеллектуальных функций. Но перед крупной закупкой рекомендовал бы запросить тестовый образец для проверки в реальных условиях — хотя бы на стенде. Как показывает практика, даже у проверенных поставщиков бывают партии с отклонениями по механической стойкости выкатного механизма.