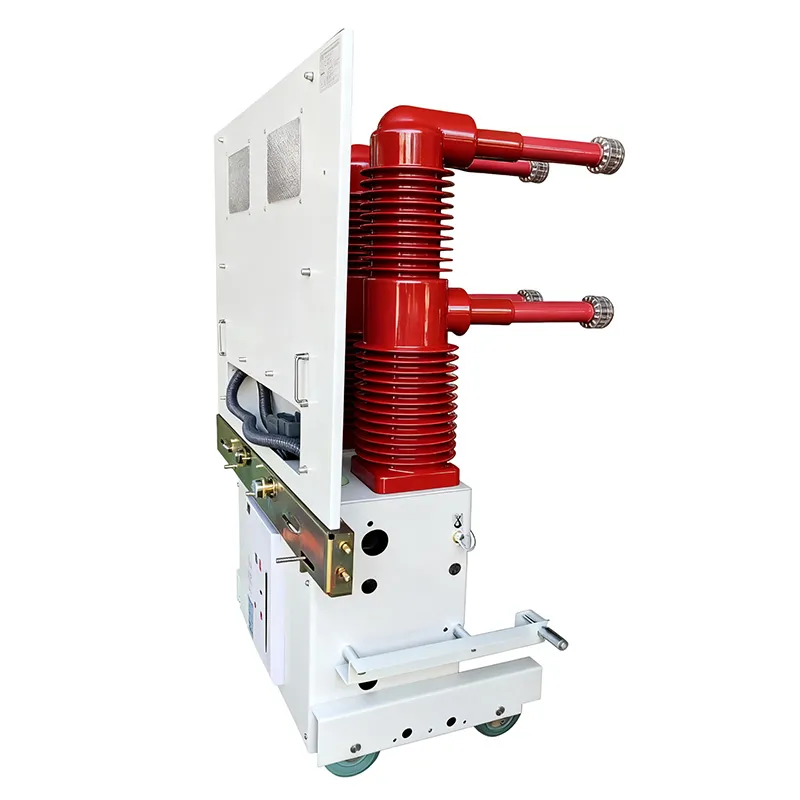

Когда слышишь про КРУ с выкатными элементами на 20 кВ, первое, что приходит в голову — это типовые проекты с идеальной компоновкой. Но на практике оказывается, что даже проверенные решения вроде отечественных ЯЭ-XXXX или импортных аналогов требуют индивидуального расчёта токов короткого замыкания для конкретной сети. Многие проектировщики до сих пор пренебрегают анализом переходных процессов при коммутации, что выливается в проблемы с вакуумными выключателями — например, перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов.

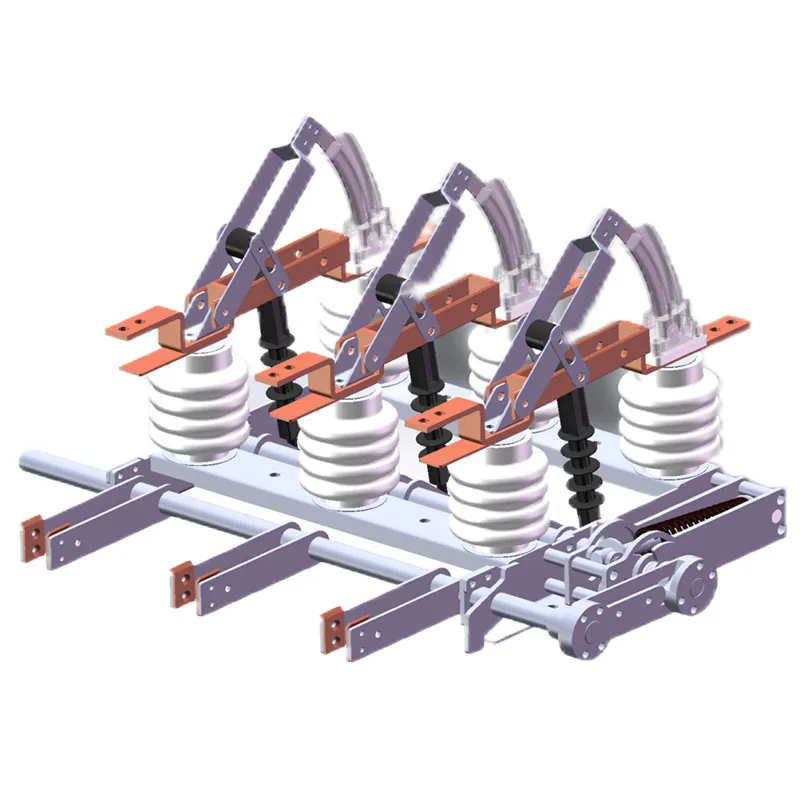

Если брать конкретно КРУ 20 кВ, то главный подвох часто скрывается в системе блокировок. Теоретически все производители заявляют механическую защиту от ошибочных действий, но в полевых условиях я сталкивался с ситуациями, когда конструкция тележки позволяла включить заземляющие ножи при работающем фидере. Особенно это касается устройств с устаревшими механическими приводами, где износ штифтов через 3-4 года эксплуатации приводил к люфтам.

Ещё один нюанс — вентиляция отсеков. В проектах часто закладывают стандартные термодинамические расчёты, но при монтаже в южных регионах или в помещениях с высотой потолков менее 4 метров возникает локальный перегрев силовых шин. Приходится дополнять штатные вентиляторы вытяжными дефлекторами, хотя это и не всегда предусмотрено заводской конструкцией.

Кстати, про температурные режимы. В одном из объектов под Волгоградом мы наблюдали постоянные ложные срабатывания микропроцессорных защит в жаркие дни. Оказалось, что термореле на DIN-рейках располагались слишком близко к нагревательным элементам антиконденсатных систем. Пришлось перекладывать проводку цепей управления с экранированным кабелем — мелочь, а влияет на надёжность.

Когда мы начинали сотрудничество с ООО Фалэци Электрик (Шанхай), их подход к миниатюрным КРУ с шириной шкафа 500 мм показался слишком радикальным для наших сетей. Но после тестовых испытаний на полигоне выяснилось, что их разработки по интеграции первичных и вторичных цепей действительно позволяют сократить монтажное пространство на 30% без потерь по коммутационной стойкости.

Особенно впечатлила их система мониторинга partial discharge — встроенные датчики УЗИ-диагностики в изоляторах. Хотя сначала наши электромонтажники скептически отнеслись к 'китайским сенсорам', но после того как система зафиксировала развитие короны в контактах одного из выключателей за месяц до планового ТО — мнение изменилось.

При этом нельзя сказать, что всё было идеально. В первых поставках столкнулись с несовпадением посадочных размеров направляющих тележек с нашими рельсами. Пришлось совместно с инженерами Faleqi разрабатывать переходные консоли — кстати, они отреагировали оперативно, за две недели прислали адаптированные чертежи.

Самый болезненный опыт — интеграция новых распределительных устройств в схемы с устаревшими релейными защитами. Когда на подстанции 110/20 кВ пытались заменить ячейки 1980-х годов выпуска, столкнулись с тем, что цифровые защиты новых КРУ конфликтовали с электромеханическими блоками старого образца. Пришлось полностью менять всю систему РЗА, хотя изначально планировали только локальную модернизацию.

Ещё один момент — несоответствие нормативов по электромагнитной совместимости. Российские стандарты по ЭМС для КРУ 20 кВ часто строже китайских, особенно в части устойчивости к импульсным помехам. При приемочных испытаниях приходилось дополнительно экранировать низковольтные отсеки, хотя производитель уверял в полном соответствии ТУ.

Интересно, что сами китайские коллеги из ООО Фалэци Электрик потом признались, что наши замечания по испытаниям на стойкость к APFC (автоматическим регуляторам коэффициента мощности) помогли им доработать конструкцию фильтров для европейского рынка.

Сейчас активно продвигают концепцию 'цифрового подстанционного хозяйства', но для КРУ с выкатными элементами это означает принципиально новую философию обслуживания. Если раньше дежурный персонал мог по звуку или запаху определить неисправность, то теперь всё сводится к анализу данных с датчиков. Это требует переподготовки оперативного персонала — не все готовы доверять 'цифровым двойникам'.

Технически же самое слабое звено — это до сих пор соединительные разъёмы вторичных цепей. Даже в продвинутых разработках типа тех, что предлагает Faleqi, многоконтактные соединители иногда подгорают при коммутационных перенапряжениях. Хотя они уже перешли на позолоченные контакты, но проблема остаётся — особенно в сетях с частыми коммутациями конденсаторных батарей.

Если говорить о будущем, то мне видится постепенный отказ от классических выкатных тележек в пользу стационарных выключателей с дистанционным управлением. Но это потребует изменения всей философии ремонтов — вместо изоляции участка с выкатыванием элемента придётся переходить на модульный принцип с быстросъёмными блоками. Кстати, в ООО Фалэци Электрик уже экспериментируют с такими решениями для ветропарков — там где важнее скорость замены, чем ремонтопригодность на месте.

Работая с разными производителями комплектных распределительных устройств, пришёл к выводу, что идеального решения нет. Даже у таких продвинутых компаний как ООО Фалэци Электрик (Шанхай) есть свои слабые места — в их случае это иногда излишняя оптимизация габаритов в ущерб ремонтопригодности. Зато их подход к интеллектуальным функциям действительно опережает многих конкурентов.

Главный урок — не стоит слепо доверять паспортным характеристикам. Реальные условия эксплуатации всегда вносят коррективы. Например, заявленный срок службы вакуумных дугогасительных камер в 25 лет может сократиться вдвое в сетях с повышенным содержанием высших гармоник.

Сейчас, глядя на новые поставки КРУ 20 кВ, всегда обращаю внимание не на красивые графики в презентациях, а на такие мелочи как качество штамповки металла, маркировку проводов и доступность клеммников для обслуживания. Именно эти 'незначительные' детали в итоге определяют, сколько лет устройство проработает без серьёзных аварий.