Когда слышишь про комплектные распределительные устройства на 27,5 кВ, первое, что приходит в голову — это жёсткая привязка к железнодорожным подстанциям. Но вот в чём парадокс: многие проектировщики до сих пор путают степень защиты IP для внутренней и внешней установки, особенно когда речь идёт о выкатных элементах. Помню, на одном из объектов в Новосибирске пришлось переделывать крепления шин потому, что зазор между фазами рассчитали без учёта вибрации от проходящих составов.

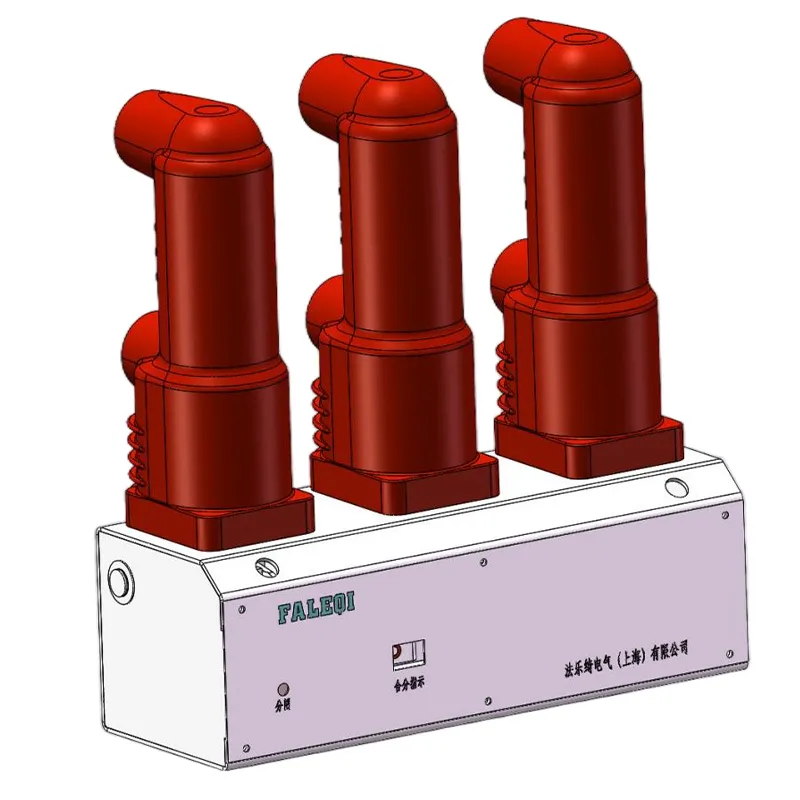

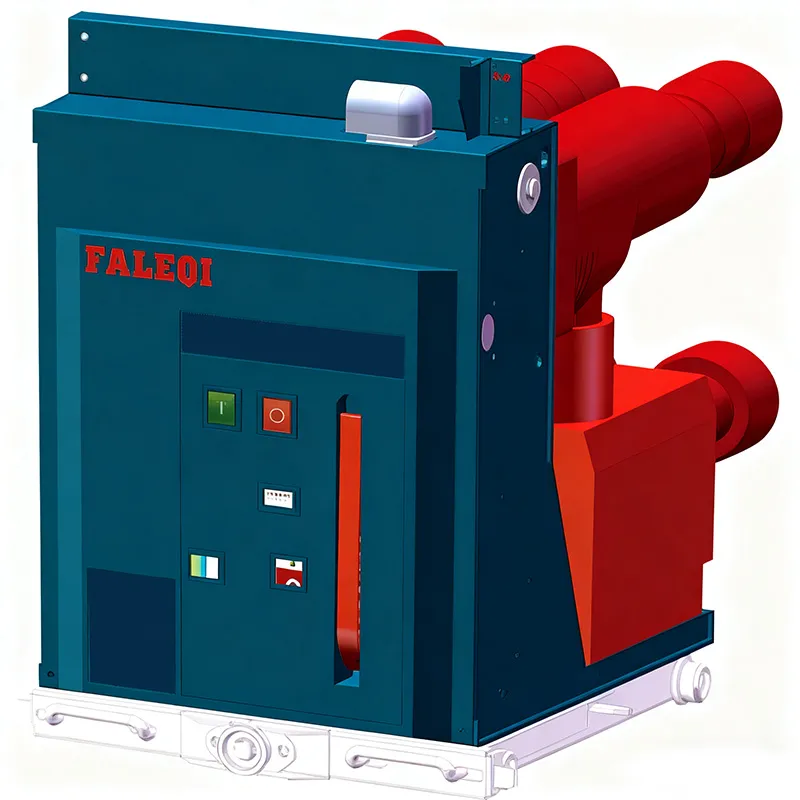

Если брать конкретно исполнение от ООО Фалэци Электрик (Шанхай), то там интересно решён вопрос с блокировками. У них в КРУ с выкатными элементами стоит трёхпозиционный механизм 'тест-отключено-включено', но есть нюанс — пружины храпового механизма иногда залипают при температуре ниже -25°C. Мы в Красноярске ставили дополнительный подогрев на направляющие, хотя по паспорту устройство рассчитано на -40°C.

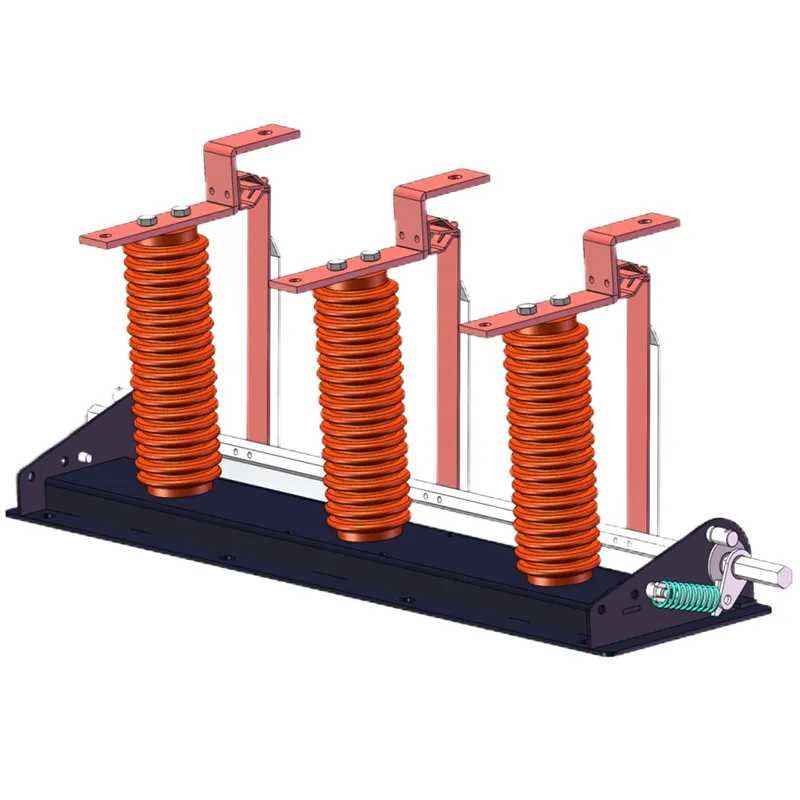

Шинные мосты сейчас чаще делают с медным напылением, но я всё же предпочитаю цельнолитые алюминиевые — меньше точек перегрева. Хотя да, для 27,5 кВ медь даёт выигрыш по электродинамической стойкости, особенно при КЗ до 25 кА. Кстати, на сайте https://www.faleqi.ru есть хорошие схемы по компоновке таких шинных разъёмов.

Что точно не стоит делать — это экономить на изоляции выкатной тележки. Видел как-то замену эпоксидного компаунда на термоусадку — через полгода появились поверхностные разряды. Хорошо хоть вовремя заметили по данным телеметрии.

С цифровыми терминалами РЗА бывают курьёзные ситуации. Например, когда для КРУ с выкатными элементами ставят импортные реле с дискретностью 0,01 с, а наши отечественные системы сбора данных выдают сигнал с задержкой 0,03 с. В итого защита срабатывает позже на 2-3 периода. Особенно критично для тяговых подстанций, где броски тока при пуске электропоездов — обычное дело.

Вот у ООО Фалэци Электрик в последних модификациях это частично решено встроенными микропроцессорными блоками. Но опять же — при настройке приходится учитывать индуктивность отходящих кабелей. Как-то в Казани пришлось перепрограммировать уставки потому, что длина фидеров оказалась на 40 метров больше проектной.

Кстати про кабельные вводы — многие забывают про унификацию сальников. Европейские кабели 70 мм2 у нас часто не стыкуются с коробками ввода, приходится ставить переходные конусы. Это к вопросу о 'готовых решениях', которые на практике требуют доработки.

При установке распределительных устройств на 27,5 кВ есть момент с центровкой рамы. Если отклонение по диагонали больше 2 мм — выкатные элементы начинают 'играть' при перемещении. Особенно заметно на комбинированных устройствах где совмещены фидеры и секционные выключатели.

Ещё важный момент — пылезащита щелевых вентиляционных отверстий. В степных районах типа Астрахани за сезон набивается столько песка, что приходится ставить дополнительные фильтры. Хотя по ГОСТу это не требуется — реальность вносит коррективы.

Про тепловизоры отдельный разговор — иногда перегревается не главная цепь, а вспомогательные контакты на дверях отсеков. Особенно если стоит нестандартная блокировка по положению выкатного элемента. Мы обычно ставим термометры на магнитных креплениях для контроля.

Когда речь идёт о замене старых КРУ на новые с выкатными элементами, главная головная боль — переделка фундаментов. Заливка дополнительных анкеров часто невозможна без остановки питания потребителей. Приходится идти на хитрости типа раздвижных рам или компенсаторов.

В этом плане интересен подход ООО Фалэци Электрик — у них в каталоге на https://www.faleqi.ru есть модульные решения с плавающим креплением. Правда для высотных зданий с вибрацией это не всегда подходит — был случай в Москве когда пришлось добавлять демпферы.

Самое сложное — перекоммутация шин без длительного отключения. Мы обычно используем временные перемычки с разъёмами типа 'карабан', но для 27,5 кВ это требует тщательного расчёта потерь. Один раз чуть не получили дуговое замыкание из-за неправильно подобранной длины гибкой связи.

Сейчас многие говорят про цифровизацию распределительных устройств, но на практике телеметрия часто упирается в совместимость протоколов. Особенно когда нужно стыковать оборудование разных годов выпуска. Видел как на одной подстанции работало три разных системы мониторинга — и все показывали разную температуру контактов.

У китайско-иностранных предприятий типа ООО Фалэци Электрик (Шанхай) есть преимущество — они изначально закладывают унифицированные интерфейсы. Но и тут есть подводные камни — например разные стандарты на калибровку датчиков давления в Китае и России.

Лично я считаю что будущее за гибридными решениями — когда основные цепи остаются аналоговыми а управление и диагностика цифровые. Особенно для таких специфических напряжений как 27,5 кВ где требования по надёжности превышают стандартные.

Кстати про диагностику — самый полезный инструмент на практике оказался не дорогой импортный анализатор а простой регистратор провалов напряжения. Потому что 80% отказов связано именно с качеством электроэнергии а не с дефектами самого КРУ с выкатными элементами.