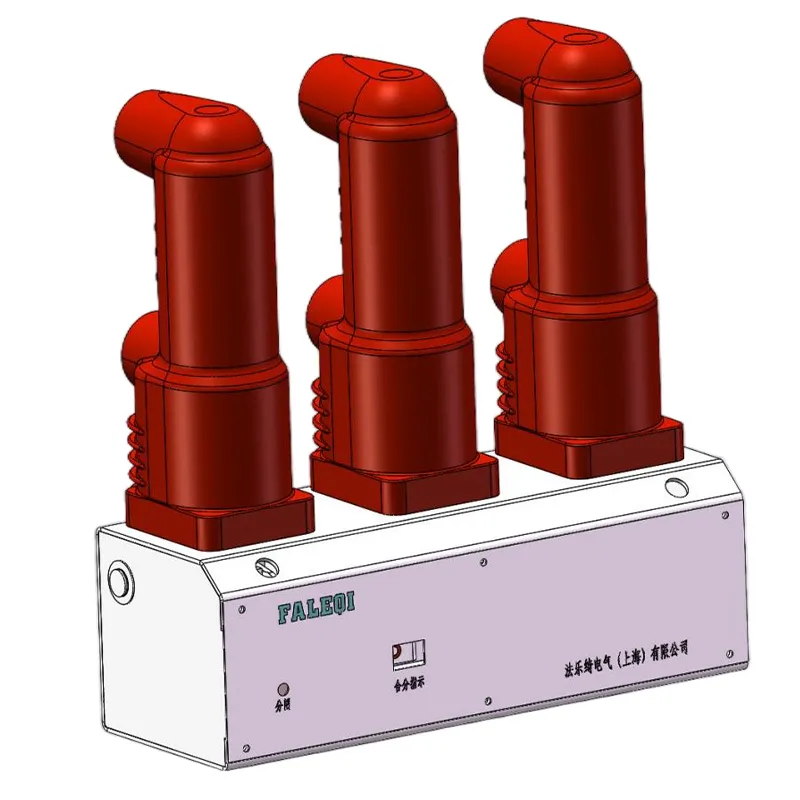

Когда речь заходит о комплектные распределительные устройства на 35 кВ, многие сразу представляют громоздкие шкафы с устаревшими решениями. Но современные выкатные элементы – это уже не просто механическая тележка, а сложная система с датчиками положения, блокировками и возможностью интегрировать первичные и вторичные цепи. Кстати, часто путают – выкатной элемент не всегда означает полную безопасность при обслуживании, если не продумана система заземления.

В наших проектах сталкивались с тем, что некоторые производители экономят на толщине стенок корпуса. Для 35 кВ это критично – вибрации от коммутационных аппаратов со временем приводят к микродеформациям. Один раз пришлось усиливать каркас уже на объекте, когда заметили резонанс при включении вакуумных выключателей.

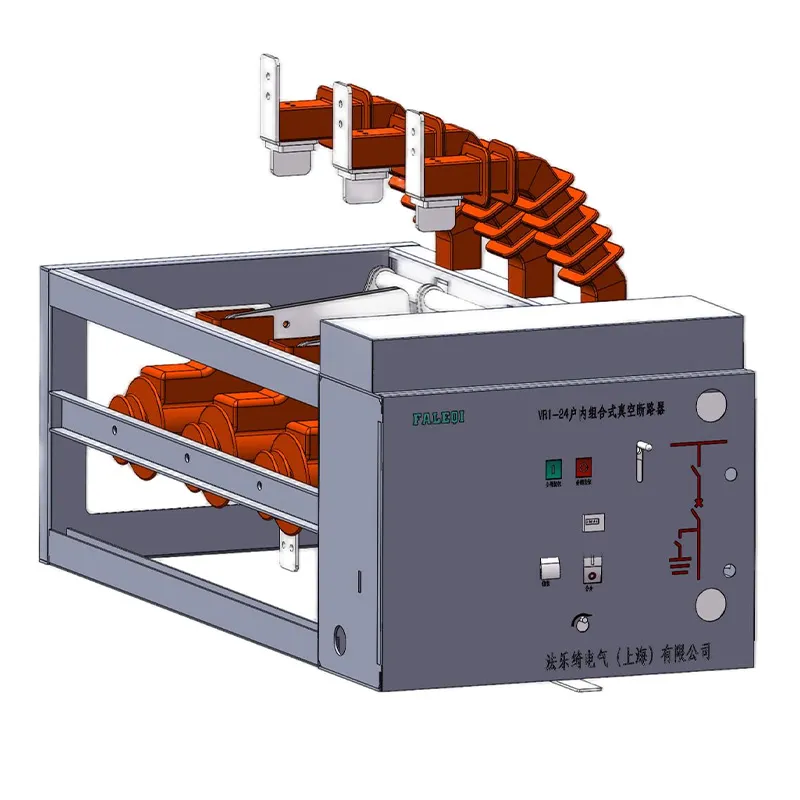

Ширина шкафа – отдельная история. Помню, на подстанции в Ленобласти заказчик требовал компактность, но пришлось объяснять, что 600 мм для выкатных элементов с кабельными отводами – это уже предел. Особенно если нужны трансформаторы тока с классом точности 0,2S. Кстати, у китайских коллег из ООО Фалэци Электрик (Шанхай) есть интересные наработки по миниатюризации – их модель на 375 мм с воздушной изоляцией хоть и требует аккуратного монтажа, но для тесных помещений реально выручает.

Система блокировок – тот элемент, где мелочи решают всё. Как-то раз видел, как монтажники срезали 'мешающий' механический фиксатор – потом при испытаниях чуть не случилось включение на заземлённые ножи. Теперь всегда требую дублирующую электромеханическую блокировку, даже если проект этого не предусматривает.

Многие импортные КРУ изначально рассчитаны на другие условия эксплуатации. Например, климатическое исполнение – для северных регионов стандартные уплотнители дубеют при -40°, а греющие элементы не всегда спасают. Приходится дополнительно ставить подогрев приводов – это увеличивает нагрузку на оперативные цепи.

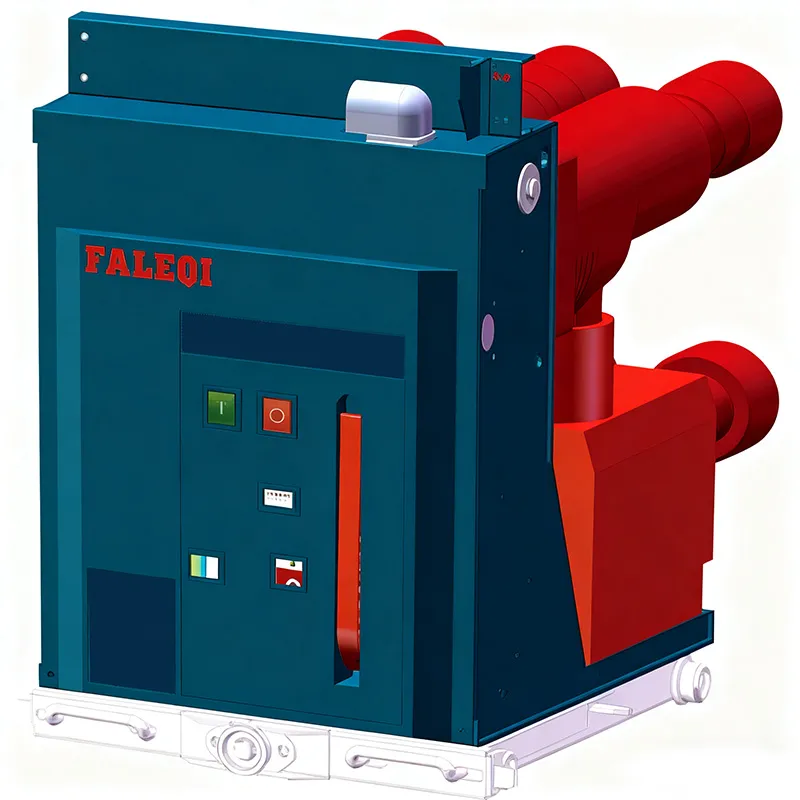

С цифровизацией тоже не всё гладко. Телесигнализация и телеуправление – казалось бы, стандартные функции. Но когда начали подключать к российским АСДУ, выяснилось, что протоколы обмена не всегда стыкуются. Пришлось перепрошивать контроллеры – хорошо, что у Фалэци Электрик оказалась гибкая система настроек, смогли адаптировать под наши требования без замены оборудования.

Заметил интересную деталь – некоторые производители до сих пор ставят аналоговые приборы учёта в ячейки 35 кВ. Хотя сейчас даже для технического учёта цифровые решения надежнее. В последнем проекте специально указывали трансформаторы тока с цифровым выходом – это упростило интеграцию с системой мониторинга.

Самая частая ошибка – неправильная центровка направляющих. Если отклонение больше 2 мм на метр, выкатные элементы начинают 'закусывать' уже через полгода эксплуатации. Особенно чувствительны аппараты с пружинными приводами – там любое перекашивание увеличивает нагрузку на механизм.

При испытаниях изоляции часто забывают про участки между выкатной частью и корпусом. Была история на пищевом комбинате – после ремонта не проверили изоляцию в зоне токоведущих штырей. Через месяц произошёл пробой по пыли, пришлось останавливать производственную линию.

Сейчас многие переходят на интеллектуальные распределительные устройства с функцией диагностики. Но тут важно понимать – датчики частичных разрядов эффективны только при правильной калибровке. Один раз видел, как система выдавала ложные срабатывания из-за наводок от частотных приводов соседнего оборудования.

Пробовали работать с разными производителями – от европейских до азиатских. У каждого свои особенности. Например, в оборудовании ООО Фалэци Электрик (Шанхай) понравилась продуманная система вентиляции – принудительный обдув с фильтрами, что для помещений с повышенной запылённостью важно. Хотя первоначально скептически относились к китайским решениям для 35 кВ.

Запомнился случай с системой заземления – один поставщик предлагал медные шины меньшего сечения, мотивируя это 'достаточностью по расчётам'. Но практика показала, что для токов КЗ 25 кА нужно минимум 60x6 мм, иначе при коротком замыкании шина начинает вибрировать и разрушать крепления.

Сейчас часто требуют возможность модернизации – чтобы через 5-7 лет можно было добавить новые функции без замены ячеек. В этом плане модульная концепция, которую предлагают в faleqi.ru, оказалась перспективной – недавно дооснащали старую подстанцию системами мониторинга без остановки питания.

Сейчас много говорят про 'гуманистическое управление электрификацией' – красивая фраза, но на практике это означает в первую очередь безопасность персонала. В выкатных элементах на 35 кВ до сих пор встречаются конструкции, где для проверки контактов нужно открывать дополнительные люки под напряжением.

Интересное направление – гибридные решения для ВИЭ. Например, в ветропарках требуются КРУ с возможностью реверса мощности. Стандартные ячейки не всегда справляются – пришлось как-то переделывать схему управления для работы с инверторами. Кстати, у Фалэци Электрик в этом плане есть готовые решения по интеграции с накопителями энергии.

Цифровизация – это хорошо, но не стоит забывать про резервные аналоговые цепи. На критичных объектах всегда оставляю возможность ручного управления через локальные органы – случались сбои в fiber optic каналах связи, когда только 'механика' спасала ситуацию.

Выбирая комплектные распределительные устройства с выкатными элементами на 35 кВ, важно смотреть не только на технические характеристики, но и на ремонтопригодность. Как быстро можно заменить привод? Доступны ли запасные части через 10 лет? Эти вопросы часто всплывают уже во время эксплуатации.

Современные тенденции – это интеграция первичного и вторичного оборудования, но без фанатизма. Видел проекты, где пытались всё объединить в одном шкафу – получалось компактно, но обслуживать невозможно. Лучше когда силовые цепи и системы управления физически разделены, но имеют согласованные интерфейсы.

Из последнего опыта – важно учитывать не только номинальные параметры, но и реальные условия. Например, если подстанция находится near морского побережья, нужно дополнительная защита от коррозии. Обычное порошковое покрытие не спасает – приходится использовать нержавеющую сталь или алюминиевые сплавы, что удорожает проект, но увеличивает срок службы.