Когда ищешь производителей КТП, сразу натыкаешься на парадокс – все обещают 'европейское качество по российским ценам', но по факту половина поставщиков даже не может внятно объяснить разницу между КТП-М и КТПН. Особенно забавно, когда тебе пытаются впарить 'уникальную разработку', которая на поверку оказывается слегка перекрашенным китайским модулем. Сам десять лет назад попадался на удочку, закупив партию подстанций у 'проверенного' поставщика, а потом три месяца переделывал клеммные отсеки – оказалось, болты на шинных перемычках были из технической стали и поржавели ещё до запуска.

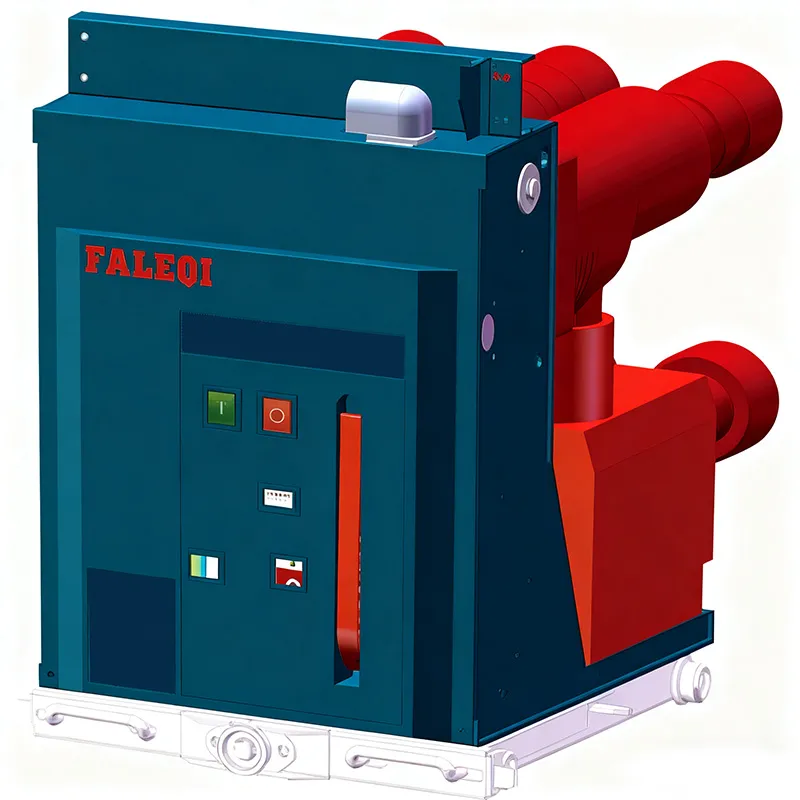

Сейчас ситуация с комплектными трансформаторными подстанциями стала интереснее – появились производители, которые не просто штампуют железные коробки, а реально адаптируют оборудование под наши сети. Взять хотя бы ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' – их подход к миниатюрным КРУ на 7,2-40,5 кВ это не просто перевод китайской документации. Видел их тестовые протоколы по стойкости к короткому замыканию – аппаратура выдерживала 25 кА, хотя по ТЗ требовалось 20.

Но есть нюанс, который многие упускают: даже у продвинутых производителей иногда проседает совместимость с российскими системами телемеханики. Помню случай на подстанции в Ленобласти – китайские КТП работали идеально, но при интеграции с АСДУ возникали сбои в передаче дискретных сигналов. Пришлось допиливать программное обеспечение совместно с их инженерами – кстати, ребята из Фалэци оперативно прислали специалиста с обновлёнными firmware.

Что действительно радует – тенденция к интеллектуализации даже в базовых комплектациях. Теперь стандартом становится не просто ячейка с выключателем, а полноценный модуль с телеметрией и возможностью дистанционного переключения. Хотя лично я до сих пор скептически отношусь к 'умным' функциям в условиях российских морозов – видел, как при -45°C сенсорные панели превращались в бесполезное стекло.

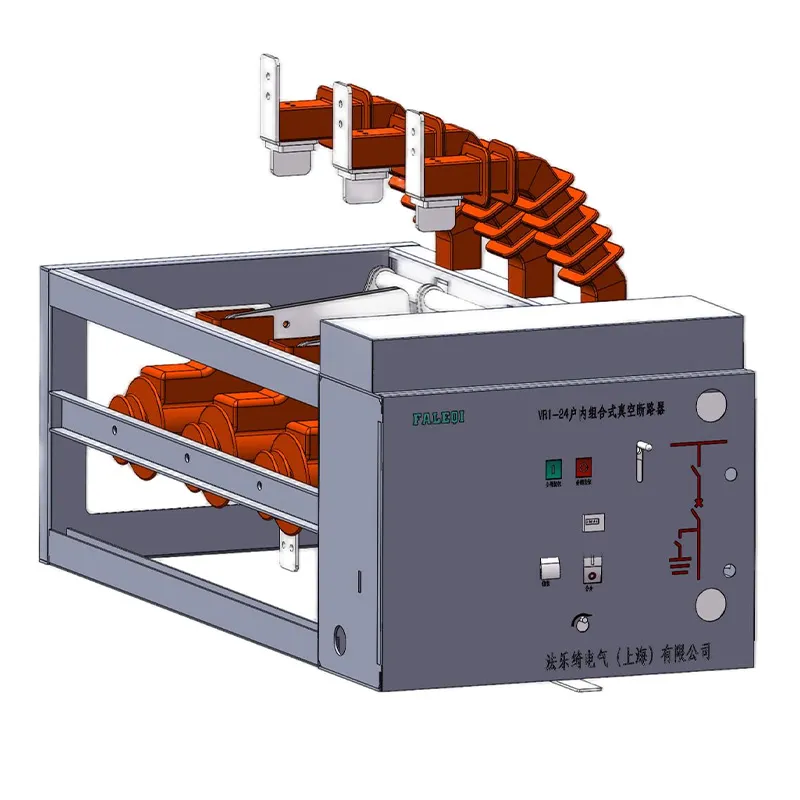

При выборе ктп/кп производители часто умалчивают о нюансах монтажа. Например, те же миниатюрные КРУ шириной 375 мм – да, экономят место, но требуют ювелирной точности при подключении кабелей. На объекте в Казани пришлось переделывать кабельные вводы три раза – зазоры в 15 мм между фазными шинами оказались критичными для монтажников с крупными руками.

Отдельная история – совместимость с отечественными трансформаторами. Казалось бы, стандартные присоединительные размеры, но на практике часто возникает 'война прокладок'. Китайские производители используют метрическую резьбу, а наши трансформаторы иногда поставляются с дюймовой – мелочь, но задерживает пусконаладку на неделю. В этом плане Фалэци выгодно отличаются – они с завода комплектуют переходные наборы крепежа.

Заметил интересную тенденцию: серьёзные игроки типа ООО 'Фалэци Электрик' теперь предлагают кастомизацию систем вентиляции. Для южных регионов делают усиленную вентиляцию с пылезащитой, для северных – подогрев шкафов управления. Это не та стандартная опция 'климатическое исполнение', а реальные инженерные доработки – видел их подстанцию в Сочи, где при +95% влажности не было ни единого случая конденсата в релейных отсеках.

Ценовая политика производителей КТП часто напоминает лотерею. Дешёвые варианты обычно скрывают упрощённую защиту – например, вместо микропроцессорных терминалов ставят электромеханические реле. Работают? Да. Но при КЗ в сети 6 кВ такая экономия может обернуться потерей всей ячейки. На своём горьком опыте убедился, что переплата 15-20% за качественную защиту окупается при первом же серьёзном сбое.

Любопытно, что китайско-иностранные СП вроде Фалэци научились балансировать между стоимостью и функционалом. Их гибридные решения – например, базовая комплектация с возможностью последующего апгрейда систем телемеханики – часто выигрывают у европейских аналогов. Особенно для объектов с поэтапным финансированием.

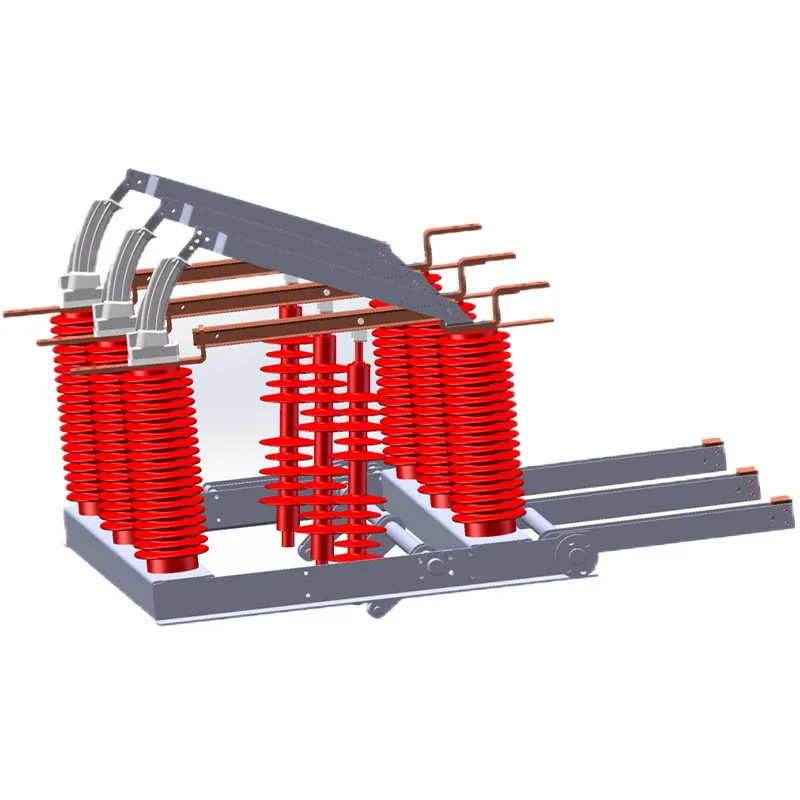

Хотя есть и подводные камни: некоторые производители экономят на силовых компонентах. Встречал КТП, где вакуумные выключатели были отличными, а разъединители – откровенно слабыми. Приходится каждый раз требовать полную декомпозицию оборудования – особенно важно для объектов с высокой коммутационной нагрузкой.

С появлением солнечных парков и ветряков требования к ктп/кп кардинально изменились. Стандартные подстанции не всегда справляются с реверсными потоками мощности – видел, как на Крымской СЭС пришлось экстренно менять блоки РЗА после первого же циклона с резкими перепадами генерации.

Производители вроде Фалэци уже предлагают специализированные решения для ВИЭ+накопление. Их система стабилизации частоты в гибридных подстанциях – не просто маркетинг, а реально работающая технология. Тестировали на полигоне под Краснодаром – при скачках генерации от 0 до 100% за 2 секунды подстанция держала параметры в допуске.

Но остаётся проблема совместимости с российскими сетями. Наши энергосистемы исторически не рассчитаны на двусторонние потоки, поэтому даже продвинутые КТП требуют дополнительной настройки режимов работы. Здесь пригождается гибкость производителей – те же китайские инженеры обычно готовы дорабатывать алгоритмы управления под конкретного сетевого оператора.

Ни один каталог не покажет главного – как поведёт себя КТП через три года эксплуатации в условиях российской зимы. Запомнился случай в Якутии, когда заявленная морозостойкость -60°C оказалась мифом – масляные выключатели превратились в глыбы льда из-за негерметичности уплотнений.

Современные производители стали внимательнее к мелочам. Например, в подстанциях Фалэци заметил продуманную систему дренажа конденсата – казалось бы, ерунда, но именно такие детали определяют срок службы в северных регионах. Их технология 'гуманистического управления электрификацией' на практике выражается в продуманном сервисном доступе – не нужно разбирать полподстанции для замены датчика.

Однако остаётся вопрос с запчастями. Даже у лучших производителей бывают проблемы с логистикой. Идеальный вариант – когда компания, как Фалэци, создаёт склады комплектующих в регионах. Для нас, монтажников, это значит, что не придётся останавливать объект на месяц из-за сгоревшего преобразователя частоты.

Сейчас наблюдается интересный тренд – производители КТП двигаются в сторону гибких конфигураций. Уже не нужно заказывать типовой проект на 10 МВА, можно собрать модульную подстанцию из стандартных блоков. Это особенно востребовано при модернизации существующих объектов – не требуется полная реконструкция здания.

Но возникает новая проблема – совместимость модулей от разных производителей. Видел попытки интеграции КРУ от Фалэци с трансформаторами другого бренда – пришлось разрабатывать переходные шинные мосты. Хорошо, что их инженеры пошли навстречу и предоставили 3D-модели соединений.

Думаю, будущее за открытыми архитектурами – когда любой производитель сможет стыковать своё оборудование через стандартизированные интерфейсы. Пока же приходится выбирать между универсальностью и оптимизацией под конкретные задачи. И здесь комплексные решения вроде тех, что предлагает ООО 'Фалэци Электрик', часто выигрывают за счёт сбалансированности всех компонентов.