Когда речь заходит о микропереключателях, многие инженеры до сих пор представляют себе простейшие кнопочные механизмы, но в реальности это целый пласт технологий, где незнание нюансов может стоить месяцев отладки схем. На примере наших разработок для ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' хочу разобрать, почему стандартные решения часто не работают в высоковольтных системах.

В проекте для распределительных устройств 12кВ мы изначально выбрали серию VX-5, но столкнулись с парадоксом: при номинальных 10А коммутации в момент аварийных отключений возникали подгорания контактов. Лабораторные испытания показали - проблема не в токе, а в скорости гашения дуги.

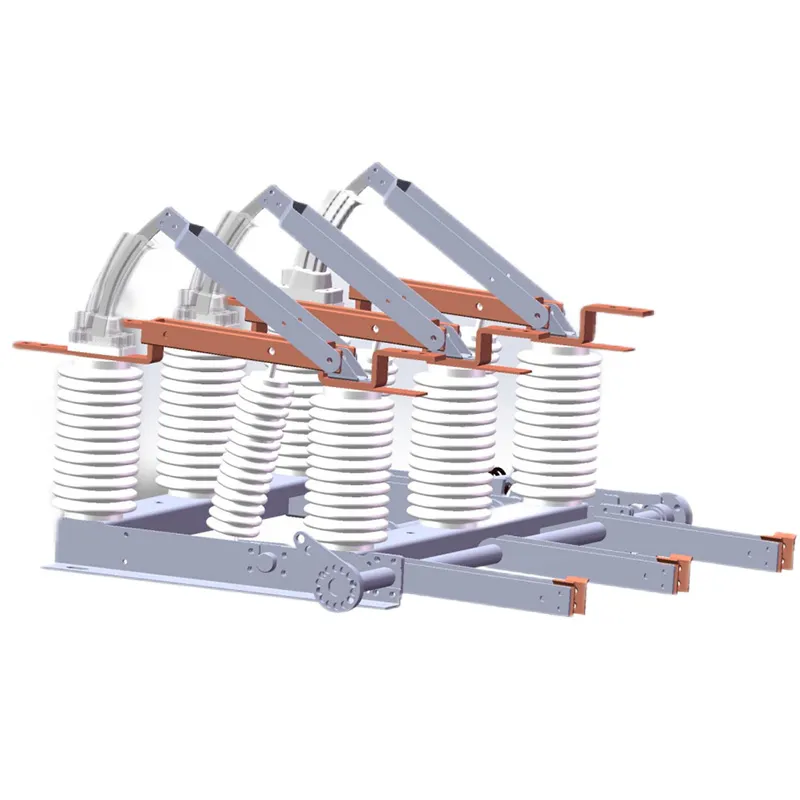

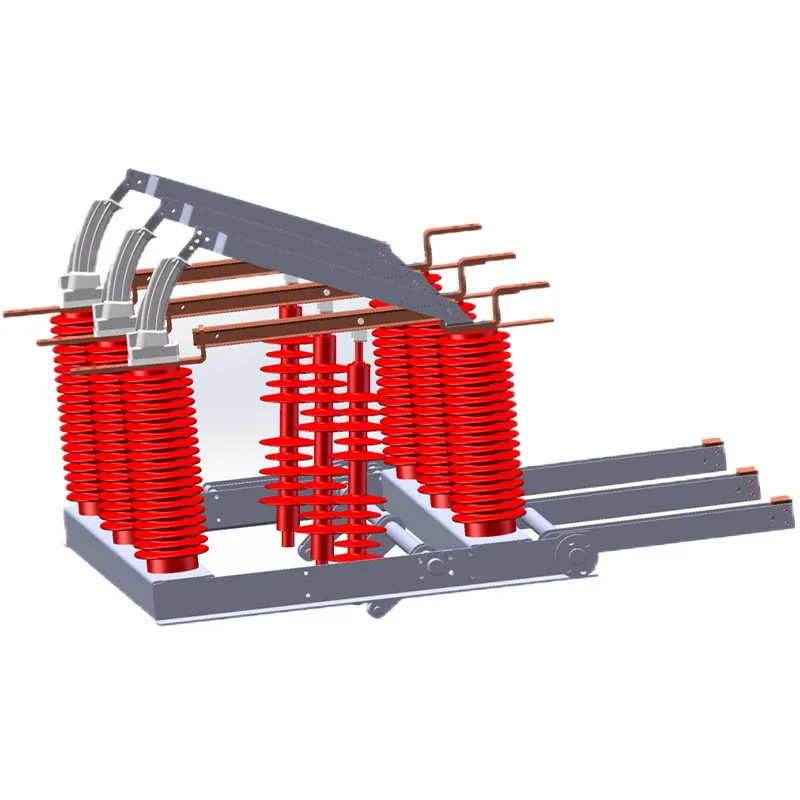

Пришлось пересматривать конструкцию с учетом работы в составе интеллектуальных панелей микропереключатель должен был стать не просто датчиком положения, а элементом системы телеметрии. Здесь пригодился опыт ООО 'Фалэци Электрик' в интеграции первичных и вторичных цепей - мы добавили магнитное дугогашение и оптическую изоляцию сигнальных выходов.

Особенно сложно было с температурным дрейфом в компактных корпусах шириной 375мм. Пришлось разработать гибридную схему с керамическими направляющими и серебряно-кадмиевыми контактами, хотя изначально считали это избыточным для микропереключатель такого класса.

В проекте для ветропарка в Новосибирске стандартные микропереключатели выходили из строя за 3-4 месяца из-за вибраций. Анализ показал, что резонансная частота пружинных механизмов совпадала с рабочими оборотами турбины.

Пришлось переходить на бесконтактные датчики Холла, но здесь возникла новая проблема - электромагнитные помехи от силовых преобразователей. Решение нашли через экранирование и дифференциальные схемы подключения, хотя это удорожило проект на 15%.

Сейчас для объектов солнечной энергетики мы тестируем гибридные решения где микропереключатель работает в паре с опторазвязкой - такой подход позволяет сохранить механическую надежность и избежать ложных срабатываний при скачках напряжения.

При интеграции в ячейки 40.5кВ часто недооценивают влияние переходных процессов. В одном из проектов для ООО 'Фалэци Электрик' микропереключатель положения выключателя давал сбои именно в моменты коммутации соседних линий.

Разбираясь с ЭМС, обнаружили наводки через общие шины заземления. Пришлось переходить на волоконно-оптическую передачу сигналов, хотя изначально в ТЗ такой задачи не стояло.

Сейчас при проектировании новых серий КРУ мы сразу закладываем отдельные экранированные каналы для цепей микропереключатель - это добавляет работы на этапе монтажа, но избавляет от проблем при приемо-сдаточных испытаниях.

В накопительных системах главный враг микропереключателей - нестабильность характеристик при циклических нагрузках. В проекте для аккумуляторной фермы в Крыму за полгода потеряли 12% устройств из-за деградации контактных групп.

Пришлось разрабатывать специальную версию с усиленными пружинами и покрытием контактов родием - решение дорогое, но для объектов с суточными циклами заряда-разряда оказалось единственно работоспособным.

Интересно, что для систем телеметрии здесь применили двухуровневую логику - микропереключатель дублируется датчиком давления, что позволяет отслеживать износ механической части до возникновения критических отказов.

Сейчас экспериментируем с беспроводными микропереключателями для ретрофита старых подстанций - технология перспективная, но требует пересмотра подходов к электропитанию и защите от помех.

В новых разработках ООО 'Фалэци Электрик' пробуем комбинировать MEMS-сенсоры с традиционными механическими решениями - получается дорого, но для ответственных объектов типа больниц или ЦОДов оправдано.

Главный вывод за последние годы - микропереключатель перестал быть простым компонентом и превратился в систему, требующую комплексного проектирования. И если раньше мы выбирали их по каталогам, то теперь часто разрабатываем под конкретный проект совместно с производителями.