Когда ищешь микропереключатель производитель, часто упираешься в дилемму: брать дешёвые образцы с сомнительной долговечностью или переплачивать за бренд. Мы в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' через это прошли — в 2021 году партия переключателей от непроверенного вьетнамского поставщика отказывала при температуре ниже -15°C, хотя по документам выдерживала -25°C. Пришлось срочно менять логистику и договариваться с немецким партнёром, но урок усвоен: производитель микропереключателей должен иметь лабораторные протоколы испытаний, а не только красивый каталог.

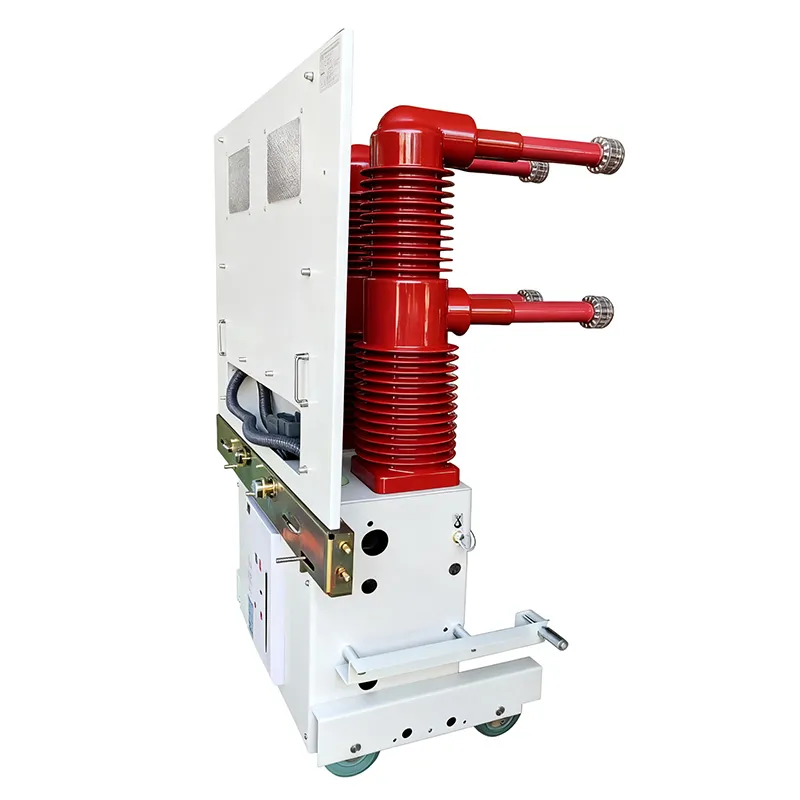

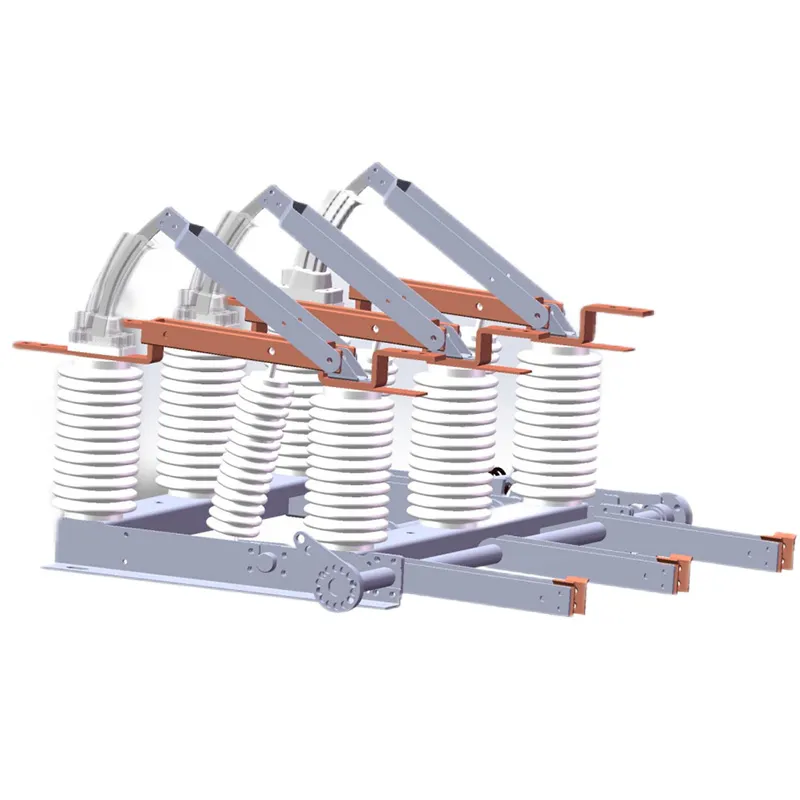

В наших щитах среднего напряжения переключатели работают в условиях вибрации и перепадов влажности. Стандартный КВ-6 держал 10 000 циклов в тестах, но в полевых условиях после 8 000 начинал 'залипать'. Разобрались — проблема была в материале пружины. Китайский поставщик использовал углеродистую сталь без гальванизации, хотя уверял в обратном. Теперь перед закупкой требуем выборочную разборку образца.

Коллеги из смежных отраслей часто спрашивают: зачем в микропереключателе такой запас по току, если он коммутирует слаботочные цепи? Ответ из практики: при КЗ вторичных цепей токи кратковременно достигают 50 А, и контакты без запаса просто привариваются. В проекте для ветропарка в Калининграде такие случаи были — пришлось ставить дугогасительные камеры дополнительно.

Кстати, про температурные режимы. Наш инженер Андрей как-то заметил, что в компактных КРУ 375 мм переключатели греются сильнее из-за плотной компоновки. Пришлось пересчитывать расположение вентиляционных зазоров — уменьшили шаг между контактами на 1.2 мм, но увеличили ход штока. Решение простое, но его нет в учебниках.

С 2022 года работаем по трёхуровневой системе проверки. Первый этап — испытания на стенде с имитацией скачков напряжения до 4 кВ. Отсеяли трёх поставщиков из пяти, включая того, что предлагал 'аналоги Omron'. Второй этап — проверка на совместимость с нашими релейными блоками. Здесь важна не только электрика, но и форма корпуса — например, для модулей телеуправления нужны плоские модели без выступающих частей.

Третий этап самый интересный: отправляем образцы на тестовую эксплуатацию в самые проблемные объекты. Например, на подстанцию в Норильске, где температура зимой опускается до -45°C. Из последней партии только переключатели от производителя с керамическими изоляторами прошли полный цикл — пластиковые трескались при резких перепадах.

Важный нюанс: иногда приходится жертвовать компактностью ради ремонтопригодности. В миниатюрных КРУ 450 мм сначала ставили моноблочные переключатели, но их замена требовала полной разборки панели. Перешли на модульные конструкции — сборка дольше на 12%, зато сервисное обслуживание ускорилось втрое.

В 2023 году чуть не сорвали поставку для солнечной электростанции в Астрахани — микропереключатели с серебряными контактами начали окисляться через два месяца. Оказалось, производитель сэкономил на защитном покрытии. Пришлось экстренно заказывать партию с золотым напылением — проект ушёл в минус, но репутацию сохранили.

Ещё одна частая проблема — несоответствие заявленных и реальных механических характеристик. Производитель указывает ресурс 100 000 циклов, но при испытаниях на ударную нагрузку (например, при транспортировке) крепления расшатываются уже после 200 циклов. Теперь в техзадание включаем пункт о виброустойчивости по ГОСТ 28213-89.

Кстати, про документацию. Некоторые поставщики присылают сертификаты, где указаны устаревшие стандарты. Последний раз вернули партию от польской фирмы — у них был сертификат по IEC , но без дополнений по климатическому исполнению. Для северных регионов это критично.

С развитием телеуправления в КРУ 40.5 кВ появилась новая головная боль — совместимость микропереключателей с цифровыми интерфейсами. Старые модели с аналоговым выходом создавали помехи для датчиков тока. Пришлось разрабатывать экранированные версии совместно с инженерами из ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' — добавили ферритовые фильтры непосредственно в корпус.

Интересный случай был при создании системы мониторинга для ветроэнергетики: переключатели положения лопастей должны были выдерживать не только механические нагрузки, но и электромагнитные помехи от генераторов. Тестировали семь вариантов, остановились на гибридной модели с оптоволоконным дублированием контактов.

Сейчас экспериментируем с беспроводным мониторингом состояния контактов — устанавливаем датчики износа прямо на подвижные части. Пока дорого, но для объектов с трудным доступом (например, горные подстанции) уже окупается за счёт сокращения ремонтных выездов.

Пробовали в прошлом году перейти на 'умные' переключатели с самодиагностикой — идея казалась перспективной. Но на практике их микропроцессоры оказались слишком чувствительны к электромагнитным помехам в силовых щитах. Вернулись к классическим схемам с внешними блоками диагностики — надёжнее, хоть и менее компактно.

Сейчас наблюдаем интересный тренд: европейские производители микропереключателей активно переходят на биопластики для корпусов. Мы тестировали такие образцы — пока уступают по прочности стеклонаполненным полиамидам, но для внутренних помещений уже подходят. Думаем внедрять в 'зелёных' проектах.

Из явных тупиков: попытка использовать переключатели с магнитным приводом в цепях постоянного тока высокого напряжения. Наработка на отказ оказалась втрое ниже заявленной — слишком сильное влияние намагничивания на точность срабатывания. Вернулись к классическим электромеханическим решениям.

За годы работы с микропереключателями поняли главное: не бывает универсальных решений. Для уличных КРУ нужны одни характеристики, для интеллектуальных щитов управления — другие. Наш сайт https://www.faleqi.ru сейчас отражает этот подход — там нет 'золотой середины', есть чёткая привязка к условиям эксплуатации.

Собираемся в следующем квартале запустить линию тестовых стендов для клиентов — чтобы могли сами проверить работу переключателей в имитации реальных условий. Думаем, это снимет 80% вопросов по совместимости до начала монтажа.

И да — никогда не экономьте на мелочах. Разница в цене между хорошим и плохим микропереключателем составляет 50-100 рублей, а стоимость замены в уже собранном щите — до 25 000 рублей с учётом простоев. Считайте сами.