Когда слышишь про моноблочный полюс вакуумного выключателя 35 кв, первое, что приходит в голову — это якобы универсальная сборка, где всё будто бы собрано раз и навсегда. Но на практике даже в КРУ-10 кВ встречаются нюансы, которые заставляют пересматривать типовые решения. Вот, к примеру, в прошлом году на объекте в Новосибирске пришлось демонтировать три таких полюса из-за нестыковки межполюсных изоляторов — производитель заявил стандартные размеры, а по факту крепления не совпали на 2 мм. Это к вопросу о том, почему готовые решения иногда приходится дорабатывать прямо на месте.

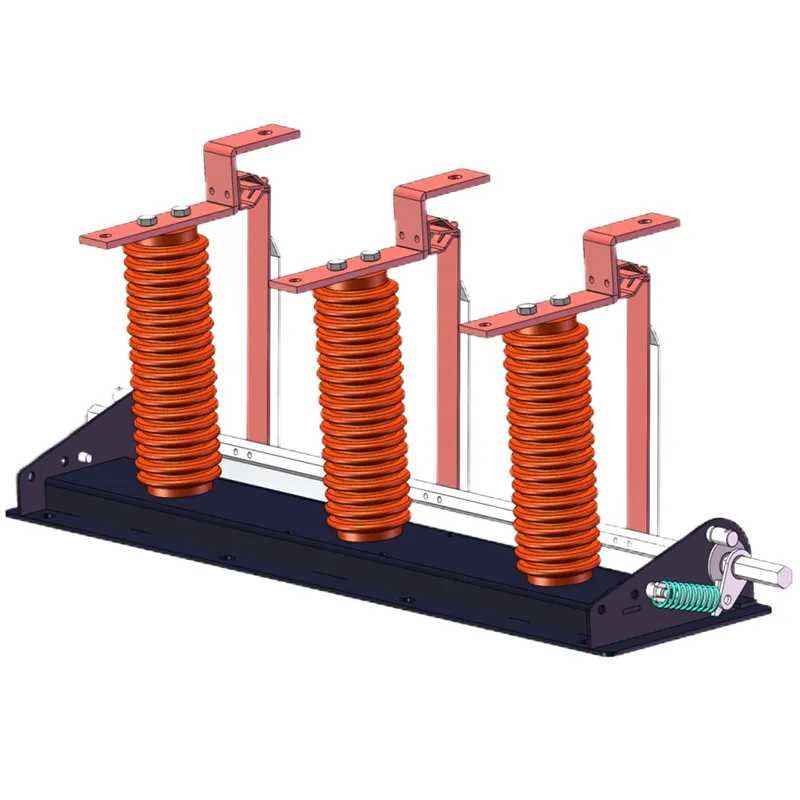

Если брать конкретно моноблочный полюс вакуумного выключателя 35 кв, то его главное преимущество — это сокращение времени монтажа. Но здесь же кроется и подвох: когда все компоненты (вакуумная камера, привод, изоляторы) собраны в один блок, сложнее диагностировать частичные отказы. Помню, на подстанции под Казанью один из таких полюсов начал ?плавать? по показаниям диэлектрических потерь — оказалось, проблема в неоднородности керамики изолятора, которую при раздельной сборке выявили бы на этапе приемки.

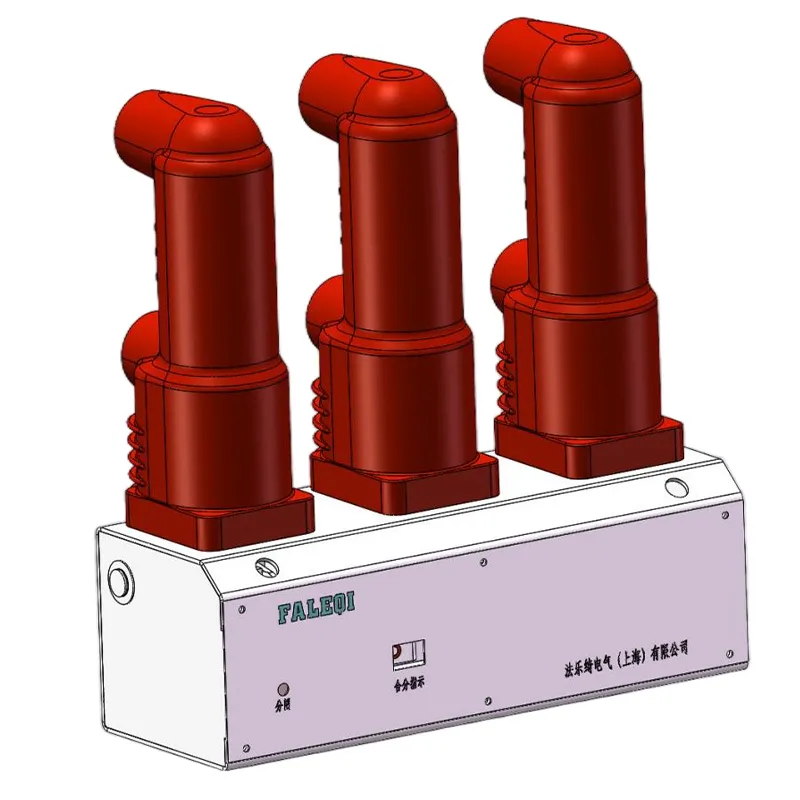

Еще момент — тепловой режим. В моноблоке теплоотвод проектируется под усредненные условия, но в реальности, например, при установке в закрытых КРУ с плохой вентиляцией, перегрев вакуумной камеры случается чаще. Мы с коллегами из ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' как-раз обсуждали этот нюанс — они в своих разработках закладывают запас по термостойкости, но требуют дополнительных расчетов при интеграции в существующие щиты.

Кстати, про китайские решения часто думают как про удешевленные аналоги, но те же вакуумные выключатели от Faleqi Electric показывают довольно стабильные характеристики после 10 000 операций. Хотя лично я бы рекомендовал менять дугогасительные камеры после 7-8 тысяч циклов — наш опыт на объектах в Уральском регионе это подтверждает.

С моноблочными полюсами всегда есть сложность с согласованием в Ростехнадзоре — их ведь часто поставляют как часть комплектных распределительных устройств. Приходится доказывать, что конструкция соответствует ПУЭ, особенно в части расстояний между токоведущими частями. Вот здесь как раз пригодился опыт ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' — они предоставляют детальные протоколы испытаний по ГОСТ, включая параметры электродинамической стойкости.

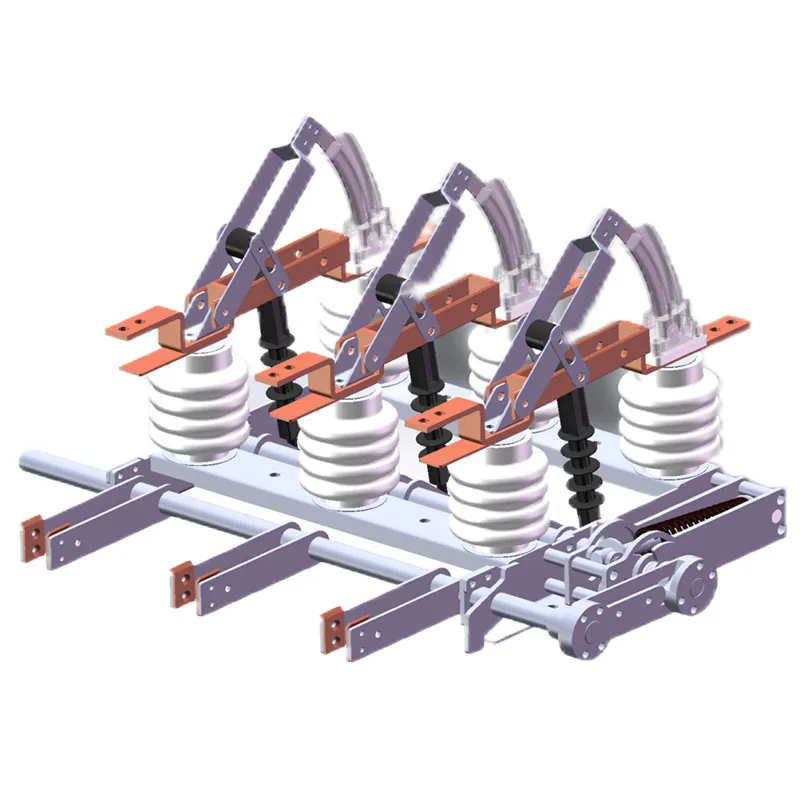

На одной из подстанций в Свердловской области мы ставили такие полюса в модернизированные КРУ-35 кВ — пришлось переделывать крепежные планки, потому что посадочные места не совпадали. Интересно, что китайские инженеры из Faleqi тогда оперативно прислали адаптеры, но это заняло три недели — объект простаивал. Вывод: даже с готовыми решениями нужно иметь запас вариантов крепления.

Еще запомнился случай с виброустойчивостью — при транспортировке по железной дороге один из полюсов получил микротрещину в опорном изоляторе. Производитель уверял, что упаковка надежная, но факт остался фактом. Теперь всегда требуем дополнительную амортизацию в транспортировочной таре.

За 5 лет наблюдений за моноблочный полюс вакуумного выключателя 35 кв в разных климатических зонах отмечу: самый критичный параметр — это скорость нарастания напряжения при коммутациях. В условиях Сибири, где температура опускается ниже -40°, некоторые модели начинают ?зависать? при отключении — видимо, сказывается нагар на контактах вакуумной камеры.

Коллеги с faleqi.ru делились статистикой по своим изделиям — у них в конструкции заложен подогрев приводного механизма, но это решение не всегда спасает при резких перепадах влажности. Кстати, их наработки по миниатюрным КРУ с воздушной изоляцией как раз учитывают такие нюансы — там используется специальная компаундная заливка.

Из неочевидных моментов: при замене обычных выключателей на моноблочные полюса часто забывают проверить совместимость с релейной защитой. Было на объекте в Татарстане — после установки стали ложные срабатывания, оказалось, нужно было менять уставки защиты от дуговых пробоев.

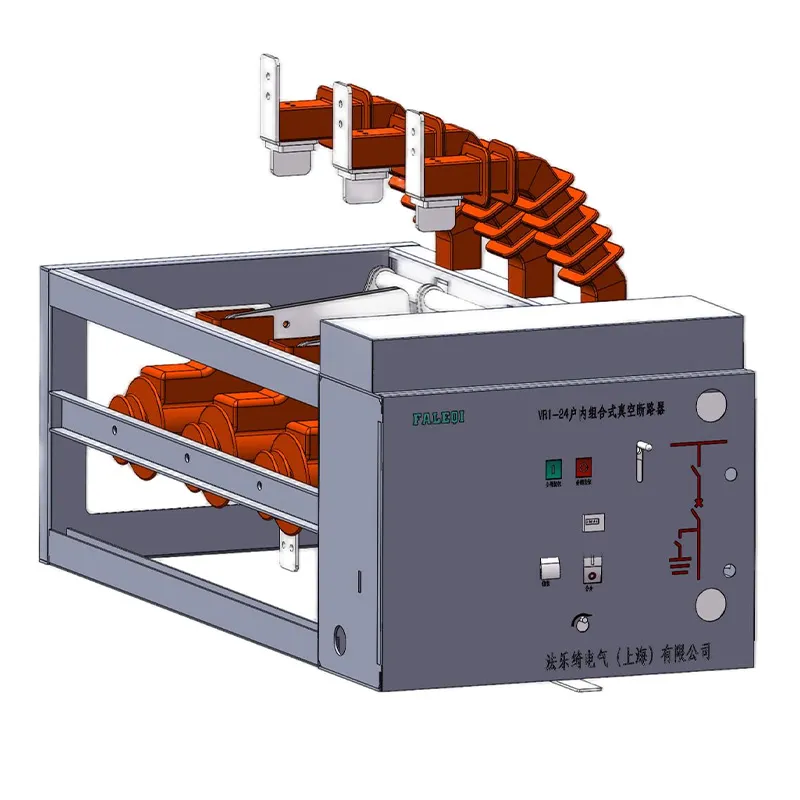

Сейчас многие производители, включая ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)', активно работают над внедрением телеметрии в базовую конструкцию полюсов. Это перспективно, но пока есть вопросы к надежности датчиков — те, что встраиваются непосредственно в изолятор, часто выходят из строя при КЗ.

В их новой линейке для ВИЭ-объектов как раз используется гибридное решение — часть диагностики вынесена в отдельный модуль. На мой взгляд, это более жизнеспособный вариант, хотя и удорожает конструкцию на 15-20%. Но зато ремонтопригодность выше — не нужно демонтировать весь полюс при замене датчика.

Интересно, что в последних проектах для солнечных электростанций начали применять полюса с возможностью горизонтального монтажа — это как раз развитие концепции моноблочный полюс вакуумного выключателя 35 кв под специфические задачи. Правда, при таком исполнении сложнее обслуживать токоведущие шины — приходится разрабатывать специальные инструменты.

При подборе моноблочный полюс вакуумного выключателя 35 кв всегда смотрю на три вещи: материал межполюсных перегородок (предпочтительнее литьевой полимер), тип контактной системы (желательно медь с серебряным покрытием) и наличие мест для установки дополнительных датчиков. Опыт показывает, что даже если телеметрия не нужна сейчас, через 2-3 года она обязательно потребуется.

В каталогах Faleqi Electric есть хорошие варианты с запасом по коммутационной стойкости — для российских сетей это важно, учитывая частые колебания напряжения. Их модель VEP-35-1000 как раз рассчитана на 1000 операций при токе отключения 25 кА, что подтверждено испытаниями в НИИЭ.

И последнее — никогда не экономьте на обучении персонала. Моноблочные конструкции требуют особого подхода при обслуживании — стандартные методики тут не всегда работают. Мы обычно проводим двухдневные семинары с привязкой к конкретному оборудованию, и это многократно окупается сокращением времени ремонтов.