Когда слышишь про моноблочный полюс вакуумного выключателя 27,5 кв, сразу представляется что-то унифицированное и простое. Но на практике — это головная боль для проектировщиков, особенно когда речь идет о совместимости с релейной защитой старых подстанций. Многие заказчики до сих пор путают моноблочную конструкцию с разборными аналогами, и отсюда — частые ошибки в тендерной документации.

Взять тот же изоляционный корпус. Казалось бы, литье эпоксидной смолы — отработанная технология, но если переборщить с толщиной стенки, при резких перепадах температур появляются микротрещины. У нас был случай на подстанции в Красноярске — выключатель проработал полгода, а потом начались ложные срабатывания. Разобрали — а там влага в зоне контактов.

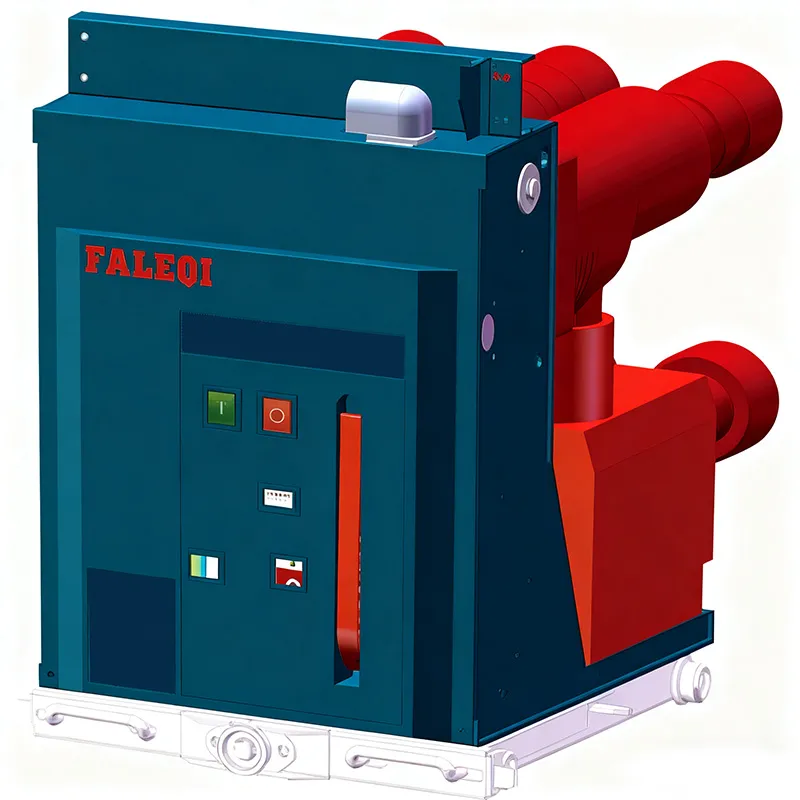

Крепежные фланцы — отдельная тема. Стандартные отверстия под болты часто не совпадают с рамами советских КРУ. Приходится либо заказывать переходные пластины, либо переваривать конструкции. Китайские производители вроде ООО Фалэци Электрик (Шанхай) здесь выигрывают — они сразу предлагают кастомизацию по посадочным размерам.

Вакуумная камера — сердце системы. Но мало кто проверяет остаточный газовый состав после откачки. Помню, партия от одного поставщика давала пробой на 24 кВ вместо заявленных 27,5. Оказалось — технология пайки корпуса камеры не учитывала температурные деформации медных выводов.

Номинальное напряжение 27,5 кВ — это ведь для железнодорожного транспорта в основном? Но у нас такие выключатели массово идут и на городские распределительные сети. И вот здесь начинаются расхождения по параметрам коммутационной стойкости. Российские нормы требуют отключения токов КЗ до 25 кА, а некоторые импортные образцы рассчитаны на 20 кА.

Температурный диапазон — отдельная головная боль. Для Сибири нужен режим -50°C, но в паспортах часто пишут -40°C. При этом производители умалчивают, что при -45°C механизм взвода пружины начинает заедать. Проверяли на стенде — действительно, люфты увеличиваются.

Интерфейсы для АСУ ТП — битва стандартов. Хочешь поставить современный выключатель на старую подстанцию — готовься перепаивать клеммники релейных шкафов. У Faleqi в этом плане интересные решения — они сразу закладывают переходные платы для старых систем сигнализации.

В прошлом году меняли выключатели на подстанции нефтезавода в Татарстане. Заказчик требовал сохранить старые ячейки ПС-110. Пришлось переделывать крепления и дорабатывать изоляцию. Самое сложное — убедить их технадзор, что моноблочная конструкция надежнее сборной.

А вот на солнечной электростанции в Ставрополье промахнулись — не учли вибрационные нагрузки от ветровых турбин. Через три месяца появился дребезг контактов. Пришлось ставить дополнительные демпферы.

Интересный опыт с ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — их инженеры предложили усиленный вариант полюса с антивибрационными прокладками. Кстати, их подход к тестированию каждого выключателя на собственном стенде — это редкость среди азиатских поставщиков.

Цена моноблочного полюса кажется высокой, пока не посчитаешь стоимость обслуживания разборных аналогов. У нас была статистика по подстанциям Северного Кавказа — экономия на ТО достигает 40%, особенно если учесть отсутствие необходимости в регулировке контактов.

Но есть нюанс с запчастями. Производители часто меняют конструктив, и через 5-6 лет запасные части к конкретной модели уже не найти. Приходится либо закупать с запасом, либо выбирать поставщиков с долгосрочной поддержкой типа Фалэци Электрик, у которых программа производства рассчитана на 10 лет.

Таможенное оформление — скрытая статья расходов. Некоторые импортеры экономят на сертификации, а потом выключатели месяцами лежат на складе временного хранения. Особенно сложно с оборудованием для железных дорог — там нужны дополнительные разрешения от РЖД.

Сейчас все говорят про цифровизацию, но в моноблочных полюсах датчики состояния встраивают редко. Хотя именно для вакуумных выключателей диагностика ресурса камеры была бы крайне полезна. Видел экспериментальные образцы со встроенными датчиками частичных разрядов — технология перспективная, но дорогая.

Экологичность — не просто модный тренд. Эпоксидные смолы нового поколения разлагаются меньше чем на 5% за 30 лет, тогда как старые составы — до 15%. Китайские производители вроде ООО Фалэци Электрик (Шанхай) уже перешли на 'зеленые' композиты, а европейцы только тестируют.

Интеграция с системами накопления энергии — следующий рубеж. Особенно для объектов ВИЭ. Там где нужны частые коммутации — моноблочные полюсы с магнитным дутьем показывают себя лучше обычных. Но требуется доработка системы охлаждения.

Первое — всегда требовать протоколы типовых испытаний именно по российским стандартам. Многие азиатские производители предоставляют только отчеты по МЭК, где требования мягче.

Второе — обращать внимание на материал внешних изоляторов. Кремнийорганические покрытия лучше держат загрязнения, но дороже. Для промышленных зон с агрессивной средой — только такой вариант.

Третье — проверять совместимость с отечественными системами диагностики. Лучше сразу заказывать выключатели с аналоговыми выходами токовых трансформаторов, а не только с цифровыми интерфейсами.

Из последнего опыта — сотрудничество с faleqi.ru показало, что они как раз предлагают гибридные решения по мониторингу состояния. Их подход к интеллектуальным распределительным устройствам среднего напряжения действительно учитывает специфику российских сетей.