Когда слышишь про моноблочный полюс на 27,5 кВ, многие сразу думают о простой сборке — мол, вакуумная камера, привод, рама, и готово. Но на практике тут столько подводных камней, что даже опытные монтажники иногда промахиваются. Например, забывают про термоциклирование изоляторов или недооценивают виброустойчивость контактов при транспортировке. Я сам лет пять назад чуть не сорвал проект из-за мелочи: производитель указал ?стандартные климатические условия?, а у нас в Сибири ударили -45°C — пришлось экстренно дорабатывать подогрев механических узлов.

С моноблочными полюсами вакуумных выключателей на 27,5 кВ есть парадокс: чем проще выглядит конструкция, тем больше скрытых требований. Возьмём тот же моноблочный полюс вакуумного выключателя 27,5 кв производитель — если он экономит на прессовке эпоксидного компаунда, через полгода в зонах с повышенной влажностью появятся трещины. У нас был случай на подстанции в Приморье: визуально полюс идеален, а при замерах сопротивления изоляции — плавное падение на 20% за месяц. Разобрали — оказалось, микроскопические поры в литье.

Ещё момент — совместимость с российными шинными системами. Некоторые китайские поставщики делают крепления под евростандарты, а у нас ширина шины 40 мм против их 35 мм. Приходится фрезеровать посадочные места, что сводит на нет гарантию. Кстати, у ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в этом плана грамотно подошли — сразу закладывают адаптеры под ГОСТовские шины, даже если заказ идёт в Казахстан или Беларусь.

Про тепловые режимы вообще отдельная история. Видел, как на тяговой подстанции РЖД полюс перегревался на 15°C выше нормы — всё потому, что расчёт токов КЗ делали для ?средних? условий, а кабельные вводы были подобраны без запаса. Пришлось ставить дополнительное охлаждение, хотя изначально проект казался безупречным.

Когда только начали сотрудничать с ООО Фалэци Электрик (Шанхай), скепсиса было много. Помню, первый заказ на моноблочный полюс вакуумного выключателя 27,5 кв пришёл с небольшим смещением вакуумных камер — буквально на 2 мм, но для жёстких допусков в энергетике это критично. Отправили претензию — реагировали мгновенно: не просто заменили, а прислали инженера с тепловизором для тестов на месте. Сейчас у них, кстати, внедрили систему контроля геометрии на лазерных сканерах — подобные косяки исчезли.

Ценовой вопрос… Да, у китайцев часто дешевле, но не всегда экономия оправдана. Один раз взяли полюса у неизвестного вьетнамского завода — сэкономили 30%, а через полгода 20% партии вышли из строя из-за деградации вакуума в камерах. С Faleqi другая история: у них своя лаборатория тестирования ресурса (циклы включения-отключения под нагрузкой), и это чувствуется — например, для объектов с частыми коммутациями, как городской электротранспорт, их продукция держит заявленные 30 000 циклов без заметного износа.

Из минусов — иногда затягивают сроки на нестандартные исполнения. Заказывали полюса с увеличенной степенью защиты IP54 для портовых терминалов — обещали 45 дней, а в итоге ждали почти три месяца. Правда, признались честно: попался бракованный партия керамических изоляторов у субпоставщика, пришлось менять на ходу. Такая прямота, кстати, редкость — обычно поставщики отмалчиваются до последнего.

Для железных дорог требования к моноблочному полюсу вакуумного выключателя 27,5 кв — это отдельный мир. Вибрация от проходящих поездов, перепады температур от -50°C до +40°C, да ещё и требования по электромагнитной совместимости с системами сигнализации. Стандартные полюса, которые хорошо работают на городских подстанциях, здесь могут давать сбои. Например, у одного уральского завода была проблема с ложными срабатываниями релейной защиты — оказалось, вибрация расшатывала микровыключатели в приводе.

У ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в этом плане интересные наработки. Они для РЖД делают усиленные кронштейны крепления и дополнительную амортизацию вакуумных камер. Как-то раз на тестах в Щербинке специально ?трясли? их полюс на вибростенде — выдержал параметры, близкие к авиационным нормам. Неудивительно, что их часто выбирают для модернизации тяговых подстанций, особенно в проектах с интеллектуальными распределительными устройствами.

На промышленных объектах сложнее с химически агрессивными средами. Помню, для цеха химкомбината в Дзержинске заказывали полюса с особой покраской — эпоксиполиэфирное покрытие вместо стандартного полиэстера. Faleqi тогда предложили тестовый образец, который полгода держали в солевой камере — результат был лучше, чем у европейских аналогов. Правда, пришлось согласовать изменение толщины покрытия — их технологи сначала перестраховались и нанесли слишком толстый слой, что мешало теплоотдаче.

Сейчас многие производители, включая ООО Фалэци Электрик (Шанхай), активно внедряют системы мониторинга состояния прямо в конструкцию полюса. Датчики температуры, датчики частичных разрядов — это уже не экзотика. Но есть нюанс: если раньше такие системы ставились как опция, то сейчас их всё чаще включают в базовую комплектацию. Для эксплуатации это плюс — можно прогнозировать замену вакуумной камеры не по регламенту, а по реальному состоянию.

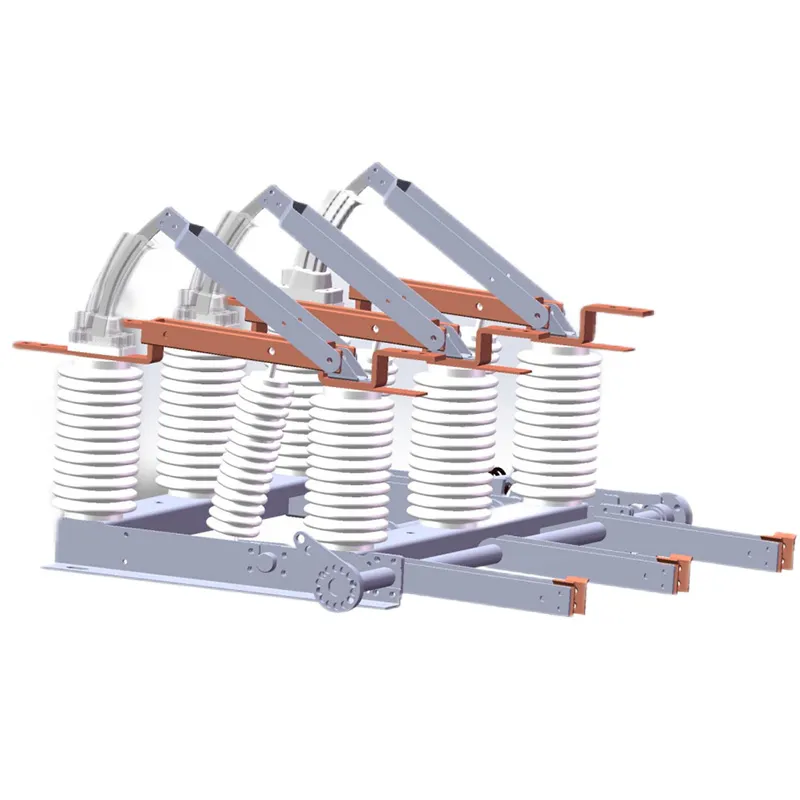

Ещё один тренд — миниатюризация. Тот же моноблочный полюс вакуумного выключателя 27,5 кв производитель сейчас стремится уменьшить габариты без потери характеристик. У Faleqi, например, есть модель с шириной всего 375 мм — для тесных реконструируемых подстанций это спасение. Правда, при первых испытаниях были нарекания к коммутационной стойкости — пришлось усиливать дугогасительные камеры. Сейчас уже третья версия этой модели, и по отзывам с объектов — работает стабильно.

Из перспективного — начинают появляться гибридные решения, где вакуумный выключатель совмещён с полупроводниковыми элементами для плавного отключения. Пока это дорого и сложно в наладке, но для ветропарков и солнечных электростанций, где оборудование ООО Фалэци Электрик (Шанхай) тоже применяется, такие разработки очень востребованы. Думаю, через пару лет увидим серийные образцы.

При установке моноблочного полюса вакуумного выключателя 27,5 кв часто забывают про центровку. Кажется, болты затянул — и всё. Но если есть перекос даже в полградуса, со временем возникает износ направляющих изоляторов. Мы обычно используем лазерный нивелир — да, дольше, зато потом не приходится переделывать через год. Кстати, в инструкциях ООО Фалэци Электрик (Шанхай) этот момент подробно расписан, с картинками — новичкам очень помогает.

Обслуживание… Тут главное — не злоупотреблять ?профилактикой?. Видел, как на одной подстанции техники каждые полгода разбирали полюса для осмотра — в итоге чаще повреждали уплотнения, чем выявляли реальные проблемы. Сейчас достаточно термографии раз в год и замера сопротивления изоляции. Вакуумные камеры, если нет дефектов, служат десятилетиями — их лучше лишний раз не трогать.

Из неочевидного: обязательно проверяйте состояние медных шин после монтажа. Один раз увидел, что монтажники забыли снять защитную плёнку с контактных поверхностей — через месяц место контакта перегрелось, пришлось экстренно останавливать секцию. Теперь всегда включаем в чек-лист пункт ?зачистка контактов? — банально, но экономит массу нервов.