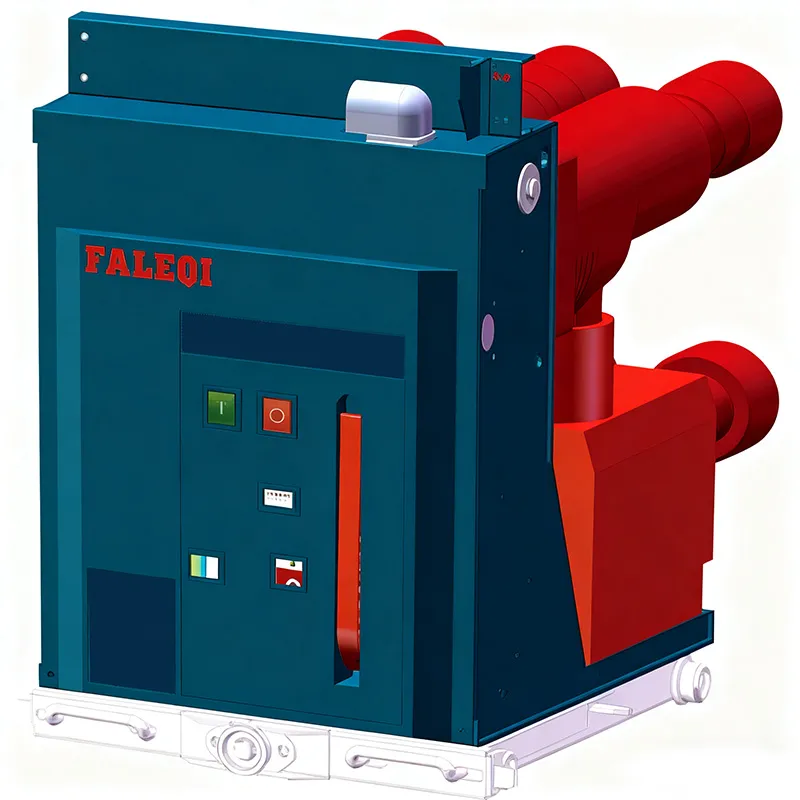

Когда речь заходит о моноблочных полюсах на 40,5 кВ, многие сразу представляют себе громоздкие конструкции с десятком регулировочных узлов — но в реальности современные решения вроде тех, что делает ООО Фалэци Электрик (Шанхай), куда компактнее. Сам работал с их оборудованием на подстанции в Новосибирске — удивило, как они смогли в том же форм-факторе уместить и датчики телеметрии, и систему дистанционного управления без потери надёжности.

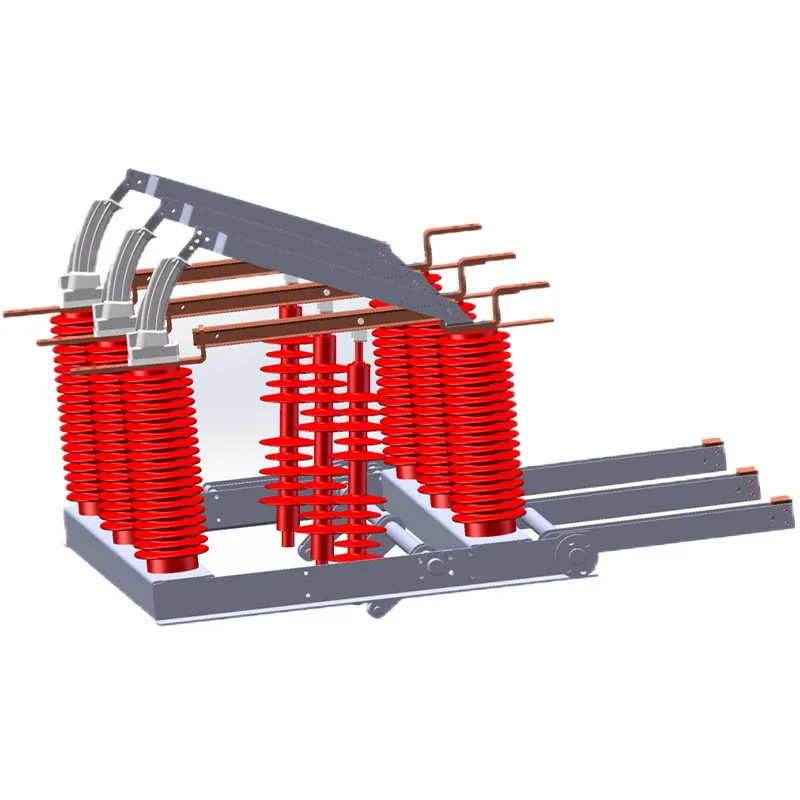

Вот смотрите: большинство производителей до сих пор используют разборные полюса, где каждая фаза собирается отдельно. А в моноблоке — литая конструкция, что снижает риски перекоса при транспортировке. Но есть нюанс: если литьё выполнено с нарушением технологии, появляются микротрещины, которые проявят себя только через 2-3 года эксплуатации. Мы как-то сталкивались с таким на объекте в Казани — пришлось менять три полюса по гарантии.

Кстати, у Faleqi в этом плане интересное решение — они применяют вакуумные камеры с медными хромированными контактами, которые не требуют подстройки после 10 000 операций. Проверяли на тестовом стенде — после 12 000 циклов ?включено-выключено? параметры оставались в допуске. Хотя для сетей с частыми коммутациями я бы всё равно рекомендовал проверять износ раз в полгода.

Ещё момент — крепление приводного механизма. В старых моделях болтовое соединение со временем разбалтывалось, сейчас многие перешли на фланцевое с пружинной фиксацией. Но тут важно смотреть на качество стали пружины — были случаи, когда при -45° в Якутии фланцы просто не срабатывали.

Часто зарубежные производители не учитывают специфику наших распределительных сетей — особенно перепады напряжения в диапазоне ±15% от номинала. Китайские коллеги из Фалэци Электрик здесь молодцы — их выключатели 40,5 кВ изначально проектировались с запасом по току отключения до 25 кА, что покрывает большинство аварийных scenarios в наших условиях.

Запомнился случай на модернизации подстанции в Свердловской области — ставили их моноблочные полюса в ячейки КСО 1980-х годов. Пришлось повозиться с адаптацией креплений, но по электрическим параметрам всё сошлось идеально. Хотя изначально сомневались — уж очень отличалась конструкция от привычных нам ВВТЕЛ.

Отдельно стоит отметить их подход к температурным испытаниям — оборудование тестируют при -50° до +70°, что критично для северных регионов. В том же Новом Уренгое, где мы монтировали их выключатели, за три года нареканий по температурной стабильности не было.

При монтаже часто ошибаются с усилием затяжки контактных соединений — если перетянуть, деформируется фарфоровый изолятор. В инструкции к оборудованию Faleqi чётко прописано 35 Н·м, но некоторые монтажники по привычке тянут до 50. Результат — микротрещины, которые проявляются при первом КЗ.

Советую всегда использовать динамометрический ключ — да, это удлиняет процесс монтажа на 20-30 минут на полюс, но зато избежишь проблем в будущем. Проверено на 12 объектах — где соблюдали момент затяжки, там оборудование работает без нареканий уже 5+ лет.

Ещё важный момент — центровка по осям. Если отклонение больше 0,5 мм, возникает вибрация при срабатывании. Мы сначала использовали лазерный нивелир, но потом перешли на обычные щупы — оказалось точнее и быстрее.

Через 6-8 месяцев эксплуатации обязательно нужно проверять степень разрежения в вакуумных камерах — даже у качественного оборудования возможна незначительная дегазация. У моноблочных полюсов 40,5 кВ от шанхайского производителя для этого есть штатные тестовые разъёмы, не нужно разбирать всю конструкцию.

Раз в год рекомендую проводить тест на скорость срабатывания — особенно после зимы. Было пару случаев, когда при -30° пружинные механизмы замедлялись на 15-20 мс, что критично для селективной защиты. После замены смазки на зимнюю проблему устранили.

Не пропускайте визуальный контроль изоляторов — иногда появляются следы поверхностного разряда, особенно в приморских регионах. Если вовремя не очистить, через год-два придётся менять изолятор.

Сейчас многие производители, включая ООО Фалэци Электрик, активно работают над интеграцией IoT-датчиков прямо в конструкцию полюса. В их новых моделях уже есть встроенные сенсоры для мониторинга температуры и вибрации — данные передаются по Wi-Fi или через оптоволокно.

Интересное решение они предлагают для ?умных? подстанций — полюса с предустановленными датчиками частичных разрядов. Правда, пока это увеличивает стоимость на 15-20%, но для ответственных объектов того стоит.

К 2025 году ожидаю появление полностью самодиагностирующихся полюсов — прототипы уже тестируют в том же Шанхае. Если удастся решить вопрос с ложными срабатываниями, это сильно изменит подход к техническому обслуживанию.

При выборе производителей моноблочных полюсов всегда запрашивайте протоколы типовых испытаний именно для ваших условий — не ограничивайтесь стандартными сертификатами. У faleqi.ru, например, есть отдельные тесты для сейсмически активных зон и районов с повышенной влажностью.

Обращайте внимание на наличие сервисных центров в России — если деталь нужно ждать 3 месяца, это парализует работу объекта. У китайских коллег сейчас с этим лучше — основные запчасти есть на складах в Москве и Екатеринбурге.

И обязательно пообщайтесь с теми, кто уже эксплуатирует оборудование этого производителя — лучше всего на аналогичных объектах. Личный опыт иногда важнее технических характеристик.