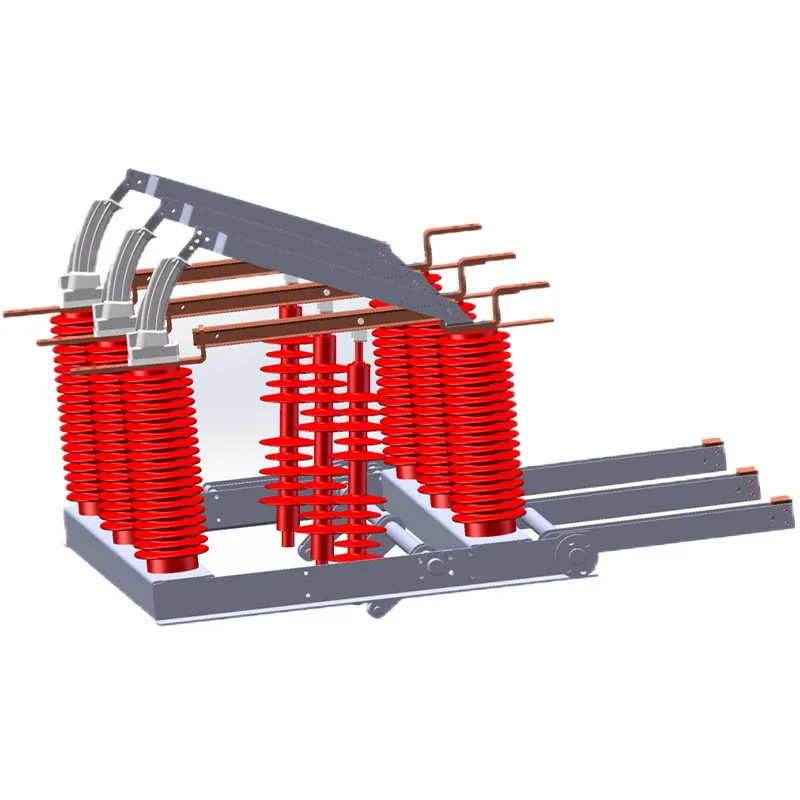

Если честно, когда впервые столкнулся с термином 'моноблочный полюс', думал — очередная маркетинговая уловка. Но после вскрытия узла на подстанции в Новосибирске понял: здесь действительно убрали все лишнее. Особенно в модификациях на 40,5 кВ — там где традиционные выключатели занимают целый шкаф, этот умещается в нишу 600 мм. Хотя нет, погодите... Вспомнил, у китайцев из ООО Фалэци Электрик (Шанхай) как раз была поставка таких для ветропарка в Калининградской области — там специально требовали сократить монтажный объем на 30%.

Самый частый вопрос — зачем делать моноблок, если можно собрать полюс из отдельных компонентов. Ответ виден при замене дугогасительных камер: в моноблочном исполнении не нужно центрировать каждую фазу отдельно. Помню, на объекте в Татарстане из-за перекоса всего на 2 мм пришлось переделывать крепления трех выключателей — здесь же достаточно выставить общую раму.

Вакуумные камеры у 40,5 кВ версий часто идут с медными хромированными контактами — это дороже, но ресурс выше на 15-20%. Хотя в проектах с малыми коммутационными циклами иногда ставим и более дешевые аналоги, но только после тестов на КЗ. Кстати, о тестах: в протоколах часто смотрю не на номинальные 20 кА, а на параметры включения при 125% напряжения — вот где видна реальная запас прочности.

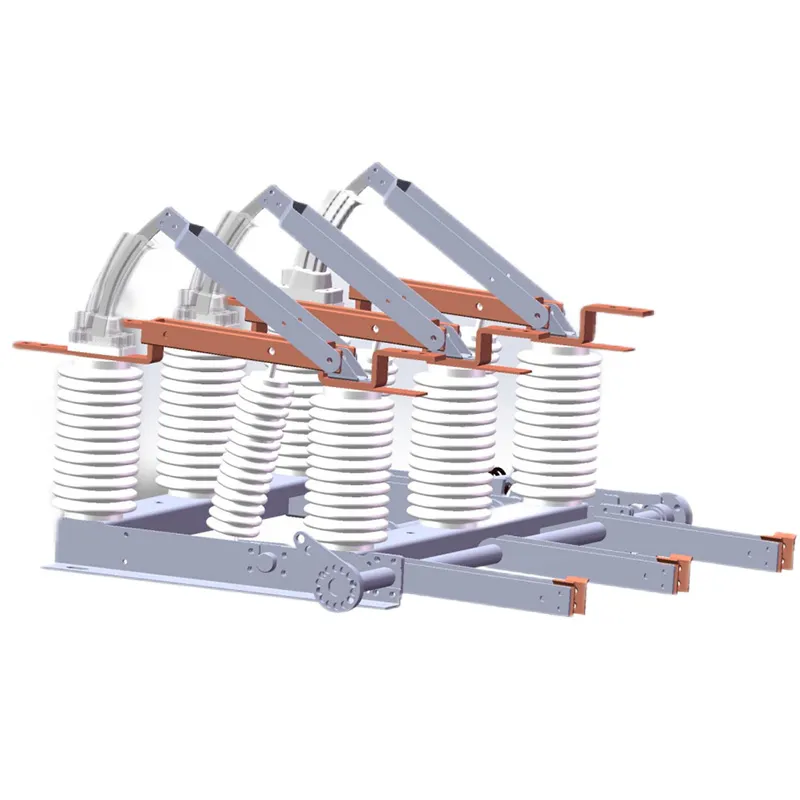

Изоляция... Тут есть нюанс: некоторые производители экономят на длине пути утечки, компенсируя это толщиной литьевого корпуса. Работает до первой пыльной бури. У тех же китайских коллег из Faleqi замечена хорошая практика — ребра на полимерном корпусе не симметричные, а развернутые под 120 градусов, что снижает риск перекрытия при загрязнении.

При установке в КРУ 550 мм часто упираемся в кабельные вводы — стандартные переходные фланцы не всегда подходят. Пришлось разрабатывать адаптеры с эластичными прокладками, хотя изначально думали, что проблема в кривизне монтажников. Оказалось — допуски по осям в советских ячейках отличаются на 1,5-2 мм от современных стандартов.

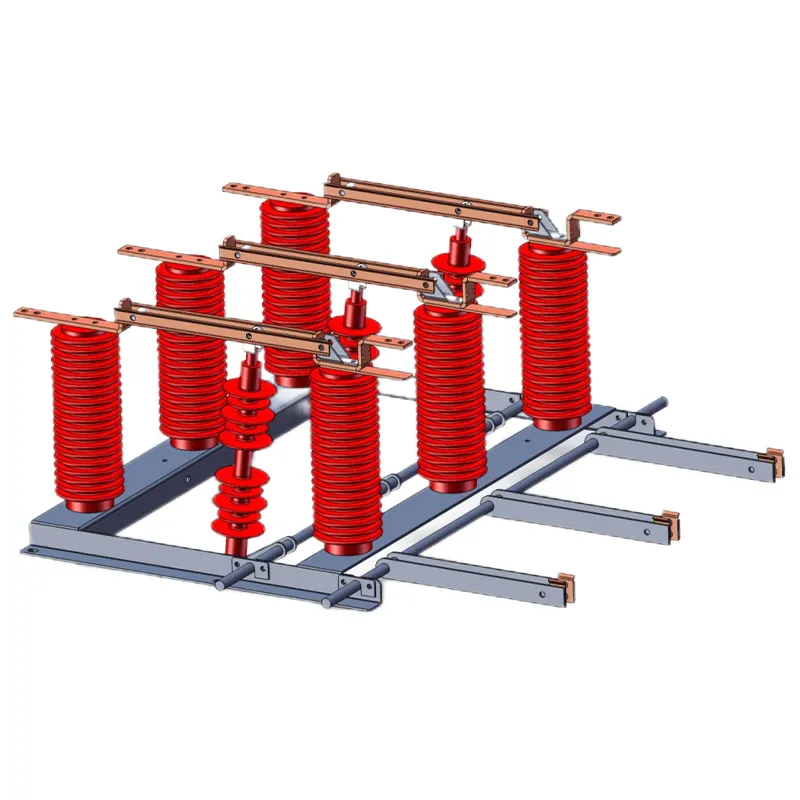

Силовые заземления — отдельная тема. В моноблочной конструкции точка заземления одна, а не три как в разборных полюсах. Казалось бы, проще. Но если перетянуть момент затяжки (а нормы пишут 40 Н·м), деформируется токоведущая шина. Проверено на горьком опыте в 2019 году при запуске подстанции для солнечной электростанции — пришлось экстренно заказывать новые шины у ООО Фалэци Электрик, кстати, они тогда оперативно изготовили партию за 10 дней.

Еще момент — температурные деформации. При -45°C в Якутии полимерный корпус дает усадку до 0,3 мм, что может вызвать перенапряжения в изоляции. Теперь всегда требуем термоциклические испытания для северных объектов. Китайские производители сначала сопротивлялись, но после случаев в Норильске включили такие тесты в стандартный цикл проверок.

Самый старый моноблочный полюс 40,5 кВ у нас работает с 2018 года в химическом производстве — 12 тысяч операций включения/отключения. Вскрывали месяц назад: износ контактов менее 0,8 мм, вакуум сохранился. Хотя по паспорту ресурс — 10 тысяч циклов. Интересно, что у аналогичных выключателей в цехах с вибрацией ресурс снижается на 25-30% — видимо, сказывается монолитность конструкции.

Диагностика... Вот где моноблок проигрывает сборным конструкциям. Нельзя проверить отдельно привод или датчик положения — только комплексно. Зато при замене экономится до 4 часов времени. Для сетей с плановыми ремонтами это существенно, а вот для объектов с непрерывным циклом лучше иметь съемные модули.

Заметил странную закономерность: в условиях высокой влажности (порты, целлюлозные производства) моноблочные полюсы служат дольше. Объясняю это меньшим количеством стыков — негде скапливаться конденсату. Хотя первоначально предполагали обратный эффект из-за худшего теплоотвода.

В 2021 году проводили сравнительные испытания с европейскими аналогами. По механической стойкости к вибрации моноблоки показали результаты на 15% лучше — видимо, за счет цельности конструкции. Но по ремонтопригодности проигрывали: среднее время замены дугогасительной камеры 2,5 часа против 45 минут у модульных систем.

Тепловые характеристики... Здесь интересный парадокс: при номинальном токе 2000А моноблочный полюс греется меньше сборного (разница до 7°C), но при токах 2500А и выше — перегрев наступает быстрее. Объясняю это тем, что в сборной конструкции тепло распределяется между элементами, а в моноблоке аккумулируется.

Тесты на электродинамическую стойкость показали, что при КЗ 25 кА моноблочная конструкция выдерживает без деформаций, тогда как в сборных полюсах наблюдался изгиб изоляторов до 1,2 мм. Хотя это в пределах допусков, но для ответственных объектов лучше перестраховаться.

Сейчас вижу тенденцию к интеграции интеллектуальных датчиков прямо в литьевой корпус. У того же ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в новых моделях уже есть встроенные датчики частичных разрядов — удобно для диагностики, но усложняет ремонт. Хотя для цифровых подстанций это неизбежный путь.

Ограничение по номинальным токам — пока не видел моноблочных решений на 3150А и выше. Производители объясняют это сложностями теплоотвода, но думаю, дело в технологиях литья полимерных корпусов. Возможно, через 2-3 года появятся решения с принудительным охлаждением.

Для объектов распределенной генерации (те же солнечные электростанции) моноблочные полюсы идеальны — малая занимаемая площадь, простота монтажа. Но для традиционных ТП с устаревшими КРУ часто приходится делать переходные решения, что сводит на нет преимущества компактности.

Если говорить о будущем... Думаю, лет через пять моноблочные конструкции будут доминировать в сегменте 12-40,5 кВ. Особенно с развитием ВИЭ — там где важна скорость монтажа и минимальное обслуживание. Хотя для сетей с частыми перестройками схемы лучше пока оставаться на модульных решениях.