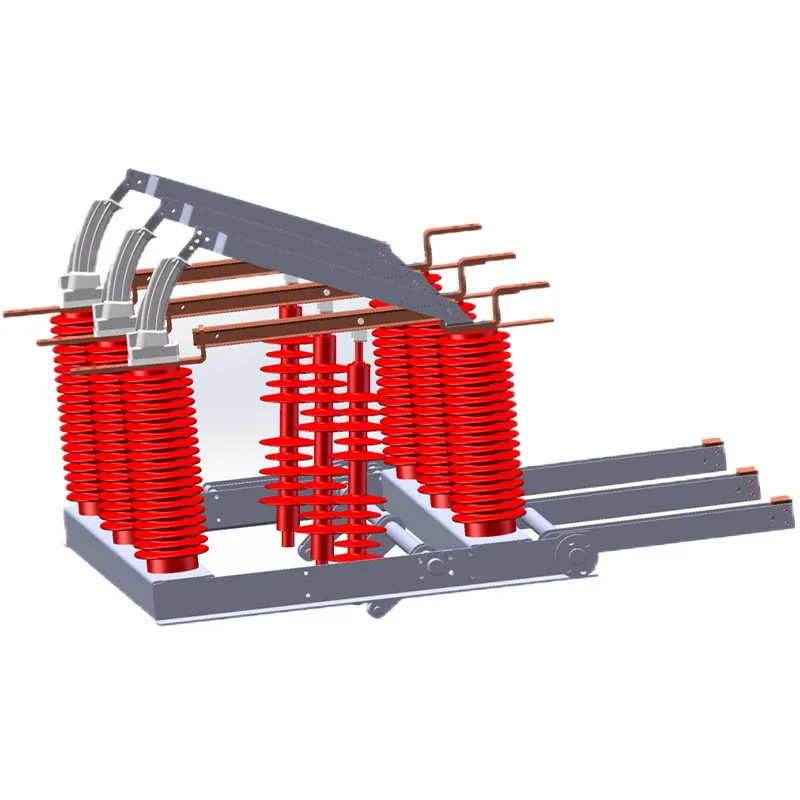

Если честно, многие до сих пор путают опорные изоляторы с проходными, хотя разница принципиальная. В наших щитах КРУ-10 кВ именно на опорные ложится механическая нагрузка от шин и аппаратов, а не просто изоляция. Помню, как на подстанции в Новосибирске из-за неправильного выбора материала изолятора при -45°C пошла трещина по юбке — хорошо, что вовремя заметили по изменению тангенса дельта.

Стеклопластиковые стержни с запрессованными фарфоровыми юбками — классика, но сейчас всё чаще переходим на литьё из эпоксидных компаундов. Хотя с эпоксидками есть нюанс: если технология отверждения нарушена, в толще материала остаются микрополости. Как-то раз на приемо-сдаточных испытаниях в Иркутске такой дефект вылез только после 200 циклов термических нагрузок.

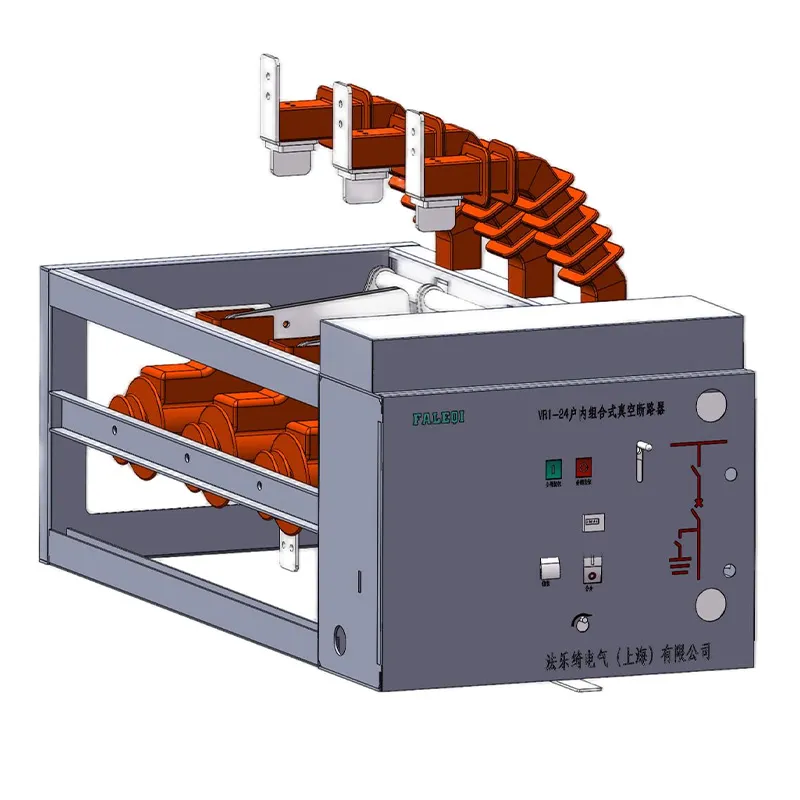

Крепление к раме щита должно компенсировать температурное расширение — но некоторые монтажники до сих пор зажимают 'намертво'. Видел последствия на объекте ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)', где при термоциклировании порвало крепёжные лапки. Кстати, у них в паспортах на оборудование теперь отдельным разделом прописывают требования к монтажу с учётом линейного расширения.

Геометрия юбок — это отдельная тема. Увеличенное расстояние по поверхности между рёбрами жёсткости не всегда даёт лучшие характеристики. В условиях запылённости (как в Казахстанских степных подстанциях) удлинённые юбки быстрее покрываются проводящей пылью. Практика показала, что оптимально 4-5 рёбер на 100 мм высоты.

При замене старых изоляторов на современные в существующих ячейках постоянно сталкиваемся с проблемой совместимости посадочных мест. Советские ЧП-10 имеют другую систему креплений, и просто так поставить китайский аналог не выйдет — приходится фрезеровать новые пазы в раме. Кстати, на сайте https://www.faleqi.ru есть хорошие адаптеры для таких случаев, мы их использовали при модернизации подстанции в Красноярске.

Тепловые режимы — больное место. Когда рядом стоит отключающий аппарат, нагрев от его контактов добавляется к собственному нагреву изолятора. Измеряли как-то термографом — разница температур между наветренной и подветренной сторонами одного изолятора достигала 15°C при боковом обдуве. Это надо учитывать при расчёте токовой нагрузки.

В интеллектуальных распределительных устройствах новые возможности: встраиваемые датчики частичных разрядов прямо в тело изолятора. Но пока технология сыровата — данные с таких сенсоров сильно зависят от электромагнитной обстановки в ячейке. На испытательном полигоне ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' видел их прототипы, но в серию пока не пошло.

Самое коварное — поверхностные трещины, невидимые без УФ-камеры. На ТЭЦ-2 в Омске был случай, когда при плановом осмотре всё выглядело идеально, а через месяц изолятор рассыпался при отключении вакуумного выключателя. Оказалось — микротрещины от вибрации на глубине 2-3 мм.

Изоляторы после длительного хранения — отдельная головная боль. Если склад не отапливаемый, конденсат в порах материала замерзает и разрушает структуру. Теперь всегда требуем протоколы испытаний образцов из партии, даже если сертификаты в порядке. Особенно это касается поставок для северных регионов.

Проблема старения материалов — не миф. На подстанциях 90-х годов постройки уже меняем опорные изоляторы массово. Интересно, что эпоксидные стареют иначе, чем фарфоровые: не трещины, а помутнение поверхности с потерей диэлектрических свойств. Регламентная замена должна учитывать реальные условия эксплуатации, а не только нормативные сроки.

В КРУН 6-10 кВ основная проблема — загрязнение. Но в 35 кВ добавляется ещё и коронирование. Помню, как на объекте в Приморье при повышенной влажности на изоляторах 35 кВ начиналась интенсивная корона, хотя по паспорту всё было в норме. Пришлось ставить дополнительные экраны — конструкция оказалась на грани допустимого.

Для компактных КСО сейчас trend на уменьшение габаритов, но это не всегда оправдано. Уменьшили высоту изолятора — пришлось усложнять профиль юбок для сохранения длины пути утечки. В результате цена выросла, а надёжность в загрязнённой среде осталась под вопросом. В каталогах ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' вижу разумный компромисс между габаритами и характеристиками.

Ветро-солнечная генерация принесла новые вызовы — постоянные коммутационные перенапряжения. Обычные опорные изоляторы иногда не выдерживают частых переходных процессов. Приходится выбирать с запасом по BIL (basic impulse level). Для солнечных электростанций в Крыму, к примеру, брали на ступень выше номинального напряжения.

Силиконовые покрытия — казалось бы, панацея от загрязнения, но нет. В промышленных зонах с химически агрессивной атмосферой силикон деградирует за 2-3 года. Видел образцы после эксплуатации на химическом комбинате — поверхность стала шероховатой, гидрофобные свойства исчезли.

Композитные материалы на основе полимербетона — интересное направление. Механическая прочность выше, чем у фарфора, а вес меньше. Но пока дорого и нет статистики долговременной эксплуатации. В Китае активно внедряют, например в продукции ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' уже есть серия с такими изоляторами.

Аддитивные технологии — пока на стадии экспериментов. Проблема в анизотропии свойств напечатанных деталей. Для ответственных узлов типа опорных изоляторов это критично. Хотя для прототипирования и изготовления оснастки — перспективно.

В концепции 'гуманистического управления электрификацией', которую продвигает ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)', опорные изоляторы становятся частью интеллектуальной системы. Встроенные датчики механических напряжений могли бы предупредить о перегрузках, но пока надёжность оставляет желать лучшего.

Цифровые двойники — здесь есть потенциал. Моделирование термических и механических нагрузок позволяет оптимизировать конструкцию. Но модели должны валидироваться на реальных объектах, а это требует времени и ресурсов.

В перспективе — опорные изоляторы как элементы распределённой системы мониторинга. Но нужно решить вопросы электромагнитной совместимости и энергоснабжения датчиков. Беспроводная передача данных в условиях экранирования ячейкой — тоже нетривиальная задача.