Когда слышишь про разъединитель внутренней установки на 40,5 кВ, первое что приходит в голову – сухие цифры из каталогов. Но на практике оказывается, что за этими киловольтами скрывается целая история про переходные сопротивления, температурные деформации и ту самую 'последнюю милю' в надежности энергосистем. Многие проектировщики до сих пор считают, что разъединитель – вещь простая, мол, включил-выключил и забыл. А потом на пусконаладке выясняется, что контактная группа греется уже на 80% нагрузки...

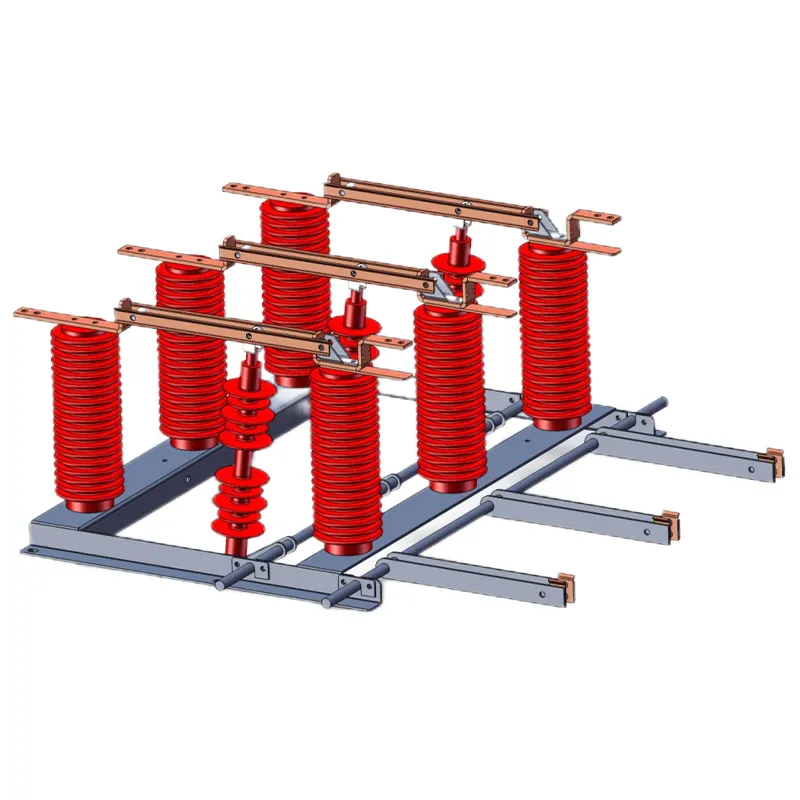

Если брать конкретно 40,5 кВ, то здесь уже критична не столько электрическая прочность, сколько механическая стабильность. Помню, на подстанции 'Восточная' ставили аппараты с номинальным током 2000А – вроде бы с запасом. Но при детальном осмотре выяснилось, что производитель сэкономил на толщине медных шин контактной группы. В результате после 30 операций переключения под нагрузкой началось подплавление контактов.

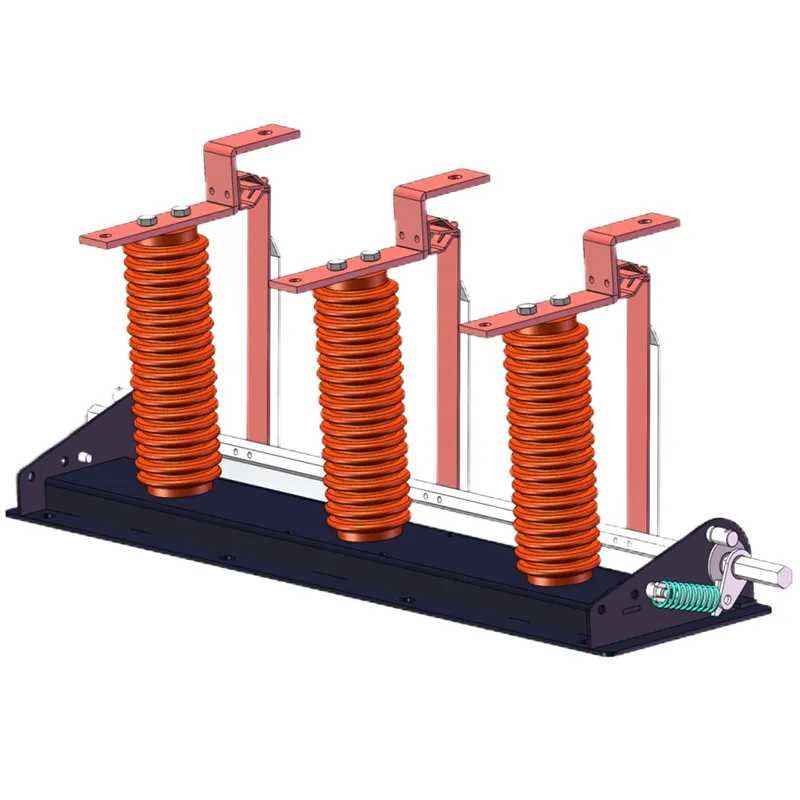

Особенно проблемными оказались пружинные контакты – казалось бы, отработанная конструкция. Но при температуре ниже -25°C стали залипать возвратные пружины. Пришлось совместно с инженерами ООО Фалэци Электрик (Шанхай) дорабатывать конструкцию, добавлять подогрев и менять материал пружин. Их подход к индивидуальным решениям тогда реально выручил – они не стали отмахиваться стандартной фразой 'это не по ТУ', а прислали инженера на объект.

Кстати про изоляцию – многие забывают, что для внутренней установки критична не столько электрическая прочность, сколько трекингостойкость. Особенно в условиях повышенной влажности и промышленных загрязнений. На химическом комбинате в Дзержинске пришлось менять обычные полимерные изоляторы на кремнийорганические с антибликовым покрытием – обычные покрывались проводящей пленкой уже через полгода.

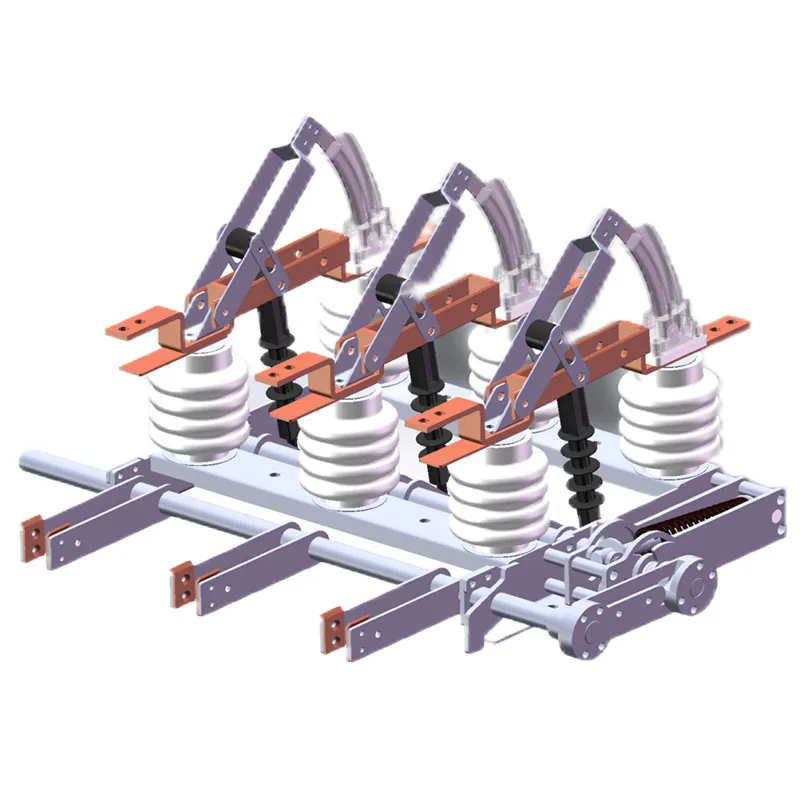

Самая частая ошибка – монтажники не учитывают температурное расширение шин. Ставят жесткое крепление, аппарат работает год-два, а потом появляются микротрещины в изоляторах. Причем визуально ничего не видно, только тепловизор показывает локальный перегрев.

Еще момент – вибронагрузки. На промышленных предприятиях, где рядом работают мощные двигатели, стандартные крепления не подходят. Приходится делать дополнительные демпфирующие элементы. Один раз видел, как от вибрации раскрутились болты на главных контактах – хорошо, вовремя заметили по искрению.

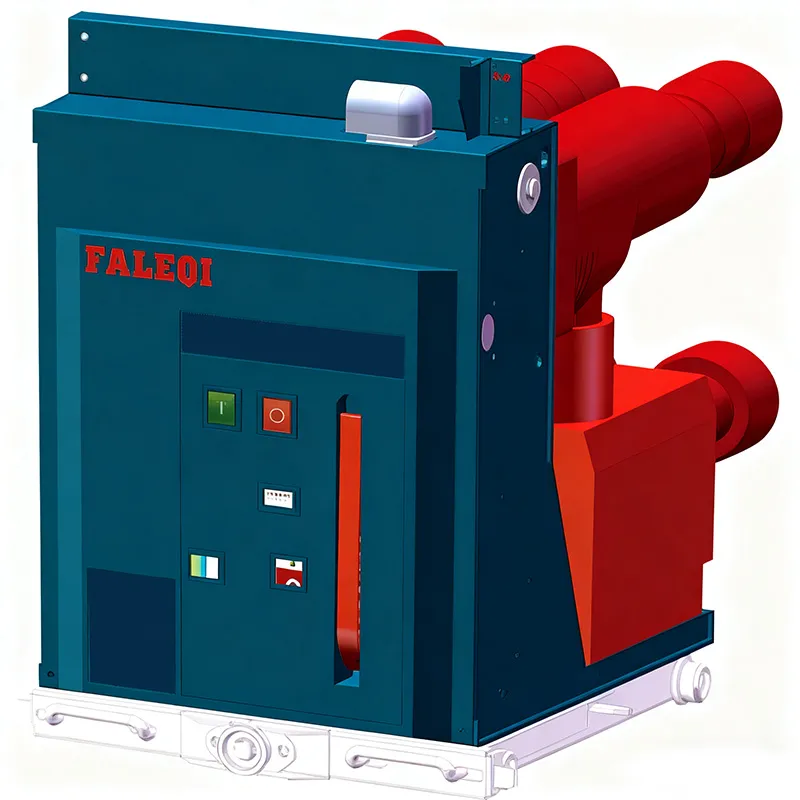

Особенно сложно с компактными распредустройствами – там монтажные зазоры минимальные. Вот где пригодился опыт Faleqi Electric с их линейкой миниатюрных КСО. Их аппараты на 375мм шириной хоть и компактные, но продуманы так, что обслуживать можно без полного демонтажа соседних ячеек.

Самый больной вопрос – коммутация небольших токов намагничивания трансформаторов. Теоретически разъединитель не предназначен для операций под нагрузкой, но на практике его постоянно используют для отключения не loaded трансформаторов. И тут начинаются проблемы с перенапряжениями.

Один случай запомнился особенно – на подстанции 35/10 кВ при отключении трансформатора 1600 кВА произошел пробой междуконтактного промежутка. После разбора выяснилось, что причина в LC-контуре образованном емкостью кабелей и индуктивностью трансформатора. Пришлось ставить RC-цепи – стандартная рекомендация, но многие про нее забывают.

Еще из практики – никогда нельзя экономить на контактной смазке. Казалось бы, мелочь, но именно из-за неправильной смазки у нас на трех объектах за полгода вышли из строя подшипниковые узлы поворотных контактов. Сейчас используем только специальные токопроводящие пасты, хотя они и дороже обычных в 4-5 раз.

С заменой контактных групп всегда возникает дилемма – менять на оригинальные или пробовать аналоги. По своему опыту скажу – для разъединителей 40,5 кВ лучше оригинал. Да, дороже, но зато нет проблем с совместимостью по геометрии и упругим характеристикам.

Интересный кейс был с модернизацией старых советских разъединителей – вместо полной замены поставили современные контактные системы от Фалэци Электрик. Результат превзошел ожидания – токовые характеристики улучшились на 15%, плюс появилась возможность дистанционного управления. И главное – не пришлось менять несущие конструкции, что сэкономило около 60% стоимости замены.

Сейчас многие переходят на интеллектуальные системы мониторинга состояния. Мы тоже экспериментировали с датчиками температуры и положения – оказалось очень полезно для прогнозирования ремонтов. Особенно в схемах с частыми коммутациями.

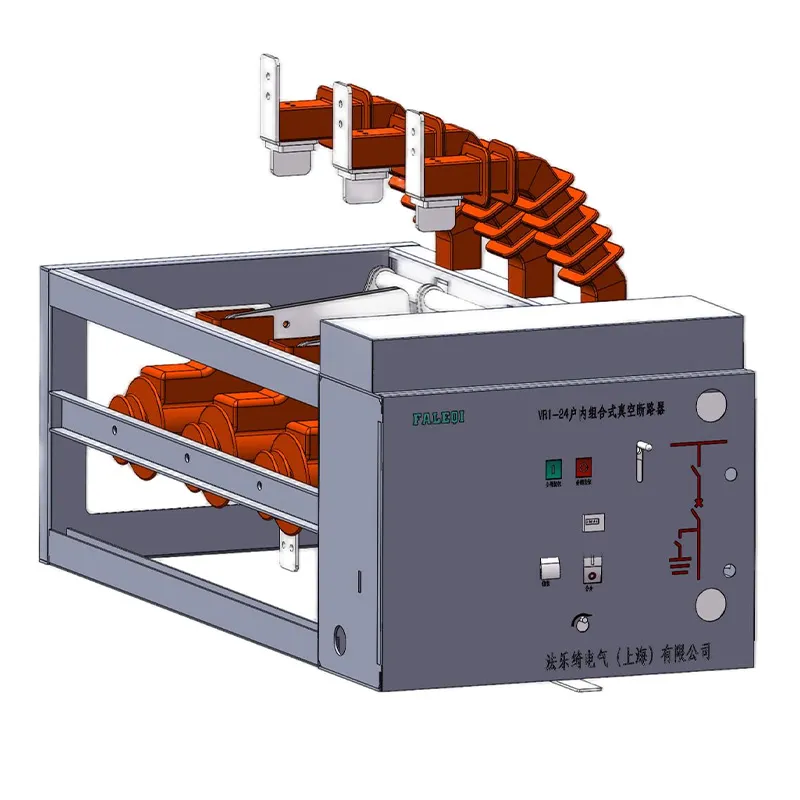

Сейчас активно идет переход на вакуумные разъединители, но для 40,5 кВ это пока еще экзотика. Хотя у китайских производителей, в том числе у ООО Фалэци Электрик (Шанхай), уже есть рабочие образцы. Главная проблема – стоимость, но думаю через 2-3 года они станут массовыми.

Еще один тренд – интеграция с системами АСУ ТП. Современные разъединители уже не просто коммутационные аппараты, а полноценные интеллектуальные устройства с телеметрией и самодиагностикой. Особенно это важно для объектов распределенной генерации – тех же солнечных электростанций, где оборудование часто работает в нестационарных режимах.

Лично я считаю, что будущее за гибридными решениями – когда обычный разъединитель дополняется быстродействующими заземлителями и системами мониторинга. Это дает тот самый резерв по надежности, который часто требуется на ответственных объектах. И судя по разработкам на https://www.faleqi.ru, производители двигаются именно в этом направлении.

В целом, если говорить про разъединитель внутренней установки на 40,5 кВ – это далеко не простая 'рубильник', а сложное техническое устройство, требующее комплексного подхода на всех этапах: от выбора и монтажа до эксплуатации и модернизации. И главный урок – никогда нельзя игнорировать мелочи, потому что в высоковольтной технике мелочей не бывает.