Когда говорят про разъединитель внутренней установки на 35 кВ, многие сразу представляют громоздкие советские РЛНД в ремонтных ямах – но это устаревший стереотип. На деле современные модели, особенно от китайско-иностранных СП, давно ушли в сегмент компактных решений с дистанционным управлением. Проблема в том, что часть подрядчиков до сих пор закупает устаревшие конструкции, мотивируя это 'проверенной надёжностью', хотя по факту мы в 2021 году на объекте в Тюмени столкнулись с отказом таких 'проверенных' разъединителей при переходных процессах – выгорели контакты из-за несвоевременного отключения дугогасящих реакторов.

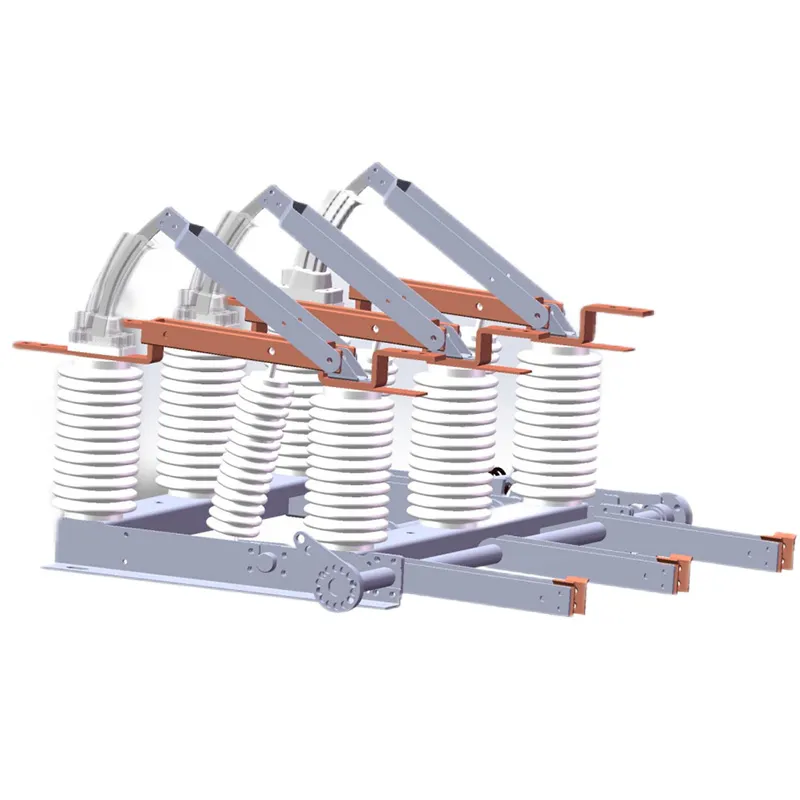

Если брать типовые проекты последних пяти лет, то там уже доминируют модульные решения с вакуумным дугогашением. Но вот нюанс: не все производители учитывают российские требования к климатическому исполнению УХЛ1. Помню, в 2019-м пришлось экстренно дорабатывать партию от одного вьетнамского поставщика – изоляторы потрескались при -42° в Красноярске, хотя по документам всё соответствовало 'умеренному климату'.

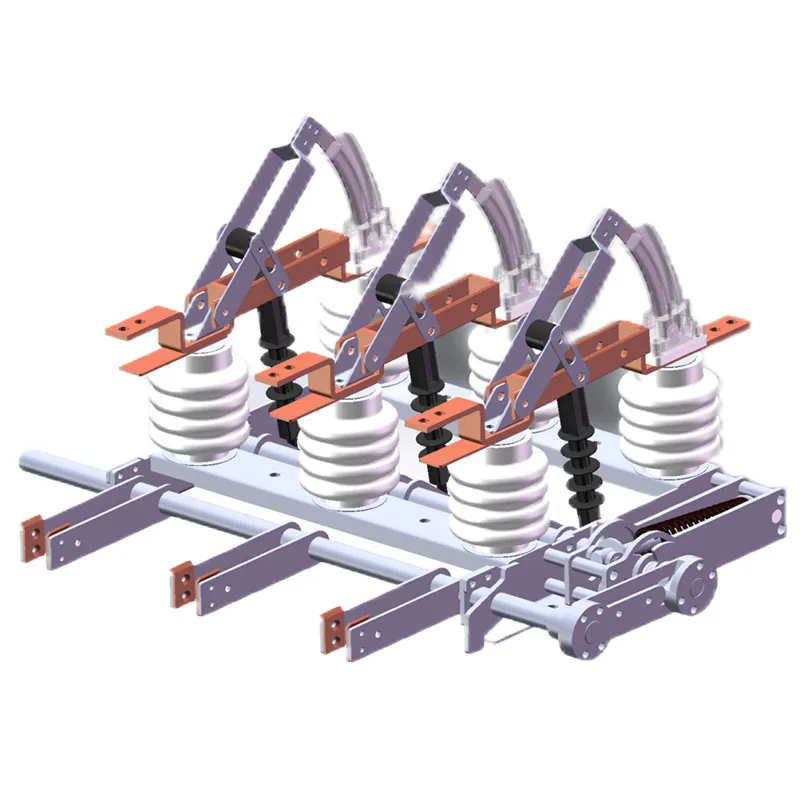

Сейчас перспективным направлением считаю миниатюризацию – например, китайские разработки вроде Faleqi Electric предлагают ширину шкафа всего 500 мм при сохранении номинальных параметров. Но здесь важно не попасть в ловушку излишней экономии пространства: при уменьшении габаритов критично качество дугогасительных камер, иначе межфазное замыкание станет регулярным кошмаром.

Кстати, про разъединитель внутренней установки – многие забывают, что его механическая стойкость к вибрациям от силовых трансформаторов требует отдельного расчёта. В прошлом году на подстанции 'Восточная' пришлось демонтировать три блока из-за люфта в приводных механизмах, хотя сам производитель уверял в 'полном соответствии ГОСТ'.

Из последнего опыта: при оценке поставщиков всегда запрашиваю протоколы испытаний именно на российских испытательных стендах – например, в ВНИИЭ или ЦИНС. Европейские сертификаты типа KEMA или CESI не всегда отражают реальное поведение оборудования в наших сетях, особенно при коммутационных перенапряжениях.

Хорошо показали себя гибридные решения, где силовая часть от китайских производителей, а системы управления – российские. Например, ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' (https://www.faleqi.ru) в кооперации с 'Энергомашкорпорацией' дали интересный вариант с адаптацией под российские системы телемеханики. Их подход к интеллектуализации распределительных устройств через интеграцию первичных/вторичных цепей действительно упростил нам модернизацию на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе.

Особенно ценю, когда производитель не просто поставляет оборудование, а сопровождает его полным циклом услуг – от проектирования до модернизации. В описании Faleqi Electric вижу именно такой комплексный подход, что редкость для азиатских поставщиков: большинство ограничиваются продажей 'коробок', а потом приходится месяцами ждать инженера для наладки.

На объекте в Калининградской области ставили эксперимент – сравнивали классические разъединители и современные с дистанционным управлением. Результат: экономия на обслуживании составила около 200 тыс рублей в год на один присоединение, но первоначальные затраты оказались на 40% выше. Вывод: для малопосещаемых подстанций автоматизация оправдана, а для городских сетей – спорно.

Забавный случай был с подрядчиком, который пытался установить разъединитель на 40.5 кВ вместо 35 кВ – мотивировал 'запасом прочности'. Пришлось разъяснять, что завышение номинала напряжения ведёт к ухудшению динамической стойкости при КЗ из-за особенностей регулирования приводов.

Сейчас наблюдаю тренд на экранированные модели – они дороже на 15-20%, но резко снижают электромагнитное влияние на микропроцессорную защиту. В новых проектах уже закладываем этот вариант, особенно для объектов с чувствительной электроникой.

Если говорить про инновации, то вакуумные и элегазовые технологии постепенно вытесняют воздушные. Но здесь есть подводный камень: сервисные организации не всегда готовы к обслуживанию такой техники – требуются специальные навыки и оборудование. Мы в прошлом месяце проводили обучение для семи региональных электросетей именно по этому вопросу.

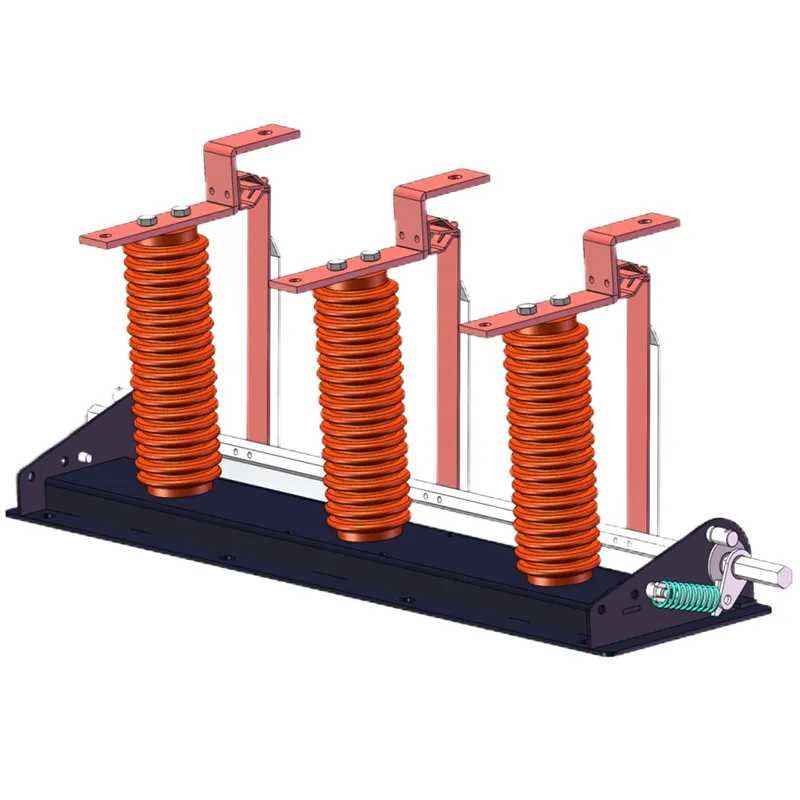

Интересное направление – интеграция с системами ВИЭ. Например, разъединители внутренней установки от Faleqi Electric в комплексах 'солнце+накопление энергии' показали хорошую устойчивость к частым коммутациям – статистика отказов в 2.3 раза ниже среднерыночной за два года наблюдений.

Главная проблема отрасли – кадровая. Молодые специалисты не всегда понимают физические процессы в разъединителях, ограничиваясь изучением инструкций. Приходится организовывать специальные курсы с практикой на реальном оборудовании – например, на базе полигона в Подмосковье.

При приёмке всегда проверяю состояние контактных поверхностей – были случаи, когда заводская смазка оказывалась неподходящей для наших температур и загустевала уже при -25°. Сейчас требую использовать только составы типа ЦИАТИМ-221 или аналоги.

Мелочь, но важная: расположение дренажных отверстий – если они направлены в сторону проходного изолятора, то зимой образуются сосульки, которые могут вызвать пробой. Стандарты этого не регламентируют, поэтому приходится полагаться на опыт монтажников.

Для объектов с высокой вибрацией (например, рядом с дробильными установками) рекомендую дополнительную проверку затяжки болтовых соединений через 500 часов работы – это сэкономило нам два внеплановых отключения на цементном заводе в Свердловской области.

В целом, рынок разъединителей внутренней установки на 35 кВ движется в сторону интеллектуализации и компактности, но слепое копирование зарубежных решений без адаптации к российским условиям – прямой путь к авариям. Опыт китайско-иностранных предприятий вроде ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' интересен именно комплексным подходом, где оборудование изначально проектируется с учётом требований разных рынков.