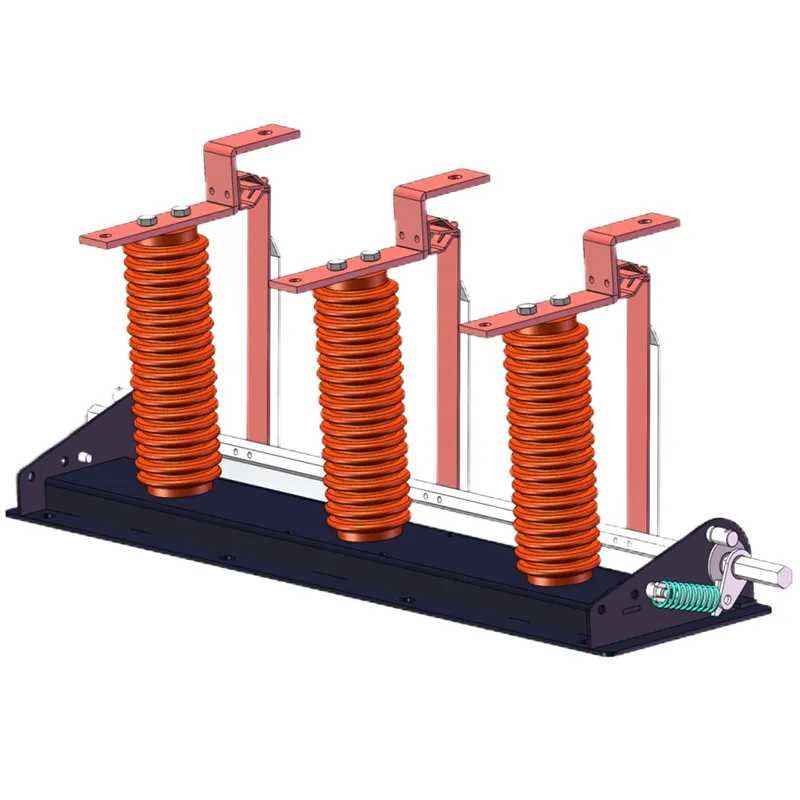

Если брать именно разъединитель внутренней установки на 27,5 кВ – многие до сих пор путают его с обычными рубильниками наружного исполнения. А ведь тут даже материал контактов другой, не говоря уже о том, что дугогашение в замкнутом пространстве требует совсем других решений. У нас на объекте в прошлом году как раз из-за этого чуть не сорвали пуск – заказчик пытался сэкономить и поставил переукомплектованный модуль, где производитель заменил медь на композит. В итоге при первом же включении искрение пошло такое, что пришлось экстренно останавливать.

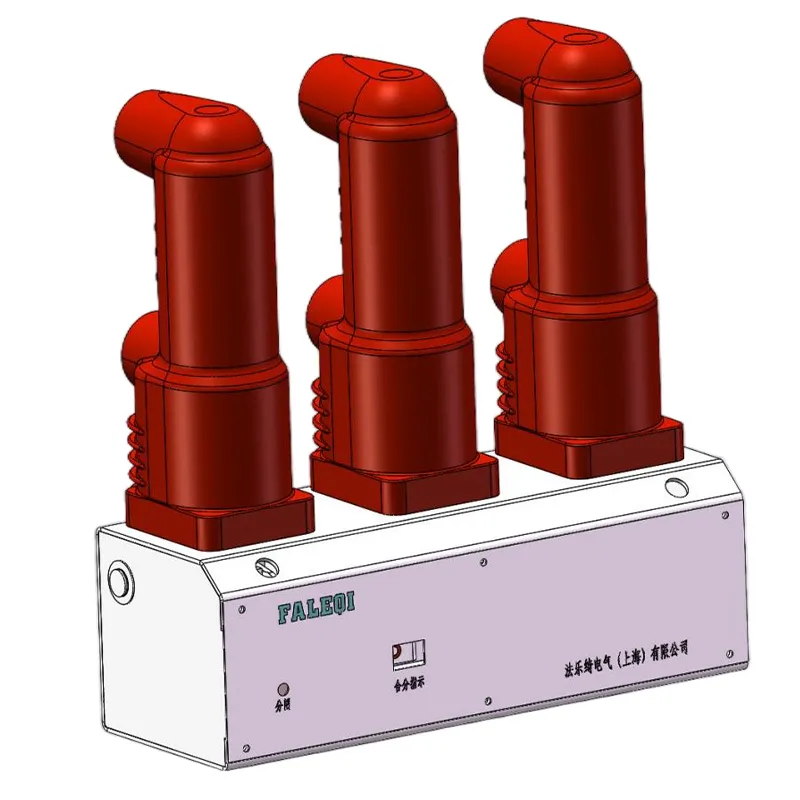

Когда работаешь с распределительными устройствами для городских ЦПП – там всегда дефицит места. Вот например разъединитель внутренней установки на 27,5 кВ от ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' мы ставили на подстанции в промзоне. Ширина шкафа всего 600 мм, а нужно было уместить не только сам разъединитель, но и систему мониторинга состояния контактов. Пришлось переделывать крепления – штатные кронштейны не подходили по глубине.

Кстати про их оборудование – на сайте https://www.faleqi.ru есть спецификации, но в реале всегда есть нюансы. Например, у них в паспорте указана рабочая температура до -25°C, но при -15 уже начинается подклинивание механизма. Мы это обнаружили только после трёх зимних запусков. Сейчас рекомендуем заказчикам ставить дополнительные нагреватели в шкафы.

Ещё момент – болтовые соединения. Казалось бы, элементарно, но именно на разъединителе внутренней установки на 27,5 кВ часто перетягивают контактные группы. Видел случаи, когда деформация основания приводила к неравномерному прилеганию ножей. Особенно критично для версий с дистанционным управлением – там любая перекос влияет на точность позиционирования.

У китайских производителей типа ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' часто идёт несоответствие по климатическим исполнениям. Их УХЛ1 – это не совсем наш УХЛ1. Проверяли как-то партию разъединителей внутренней установки на 27,5 кВ – при наших -30°C пластиковые элементы управления становятся хрупкими. Пришлось разрабатывать замену рукояток.

С заземляющими ножами отдельная история. В их комплектации обычно идёт медный проводник 50 мм2, но по нашим нормам для такого напряжения нужно минимум 70. Приёмка постоянно это вылавливает, приходится докупать и переукомплектовывать на месте.

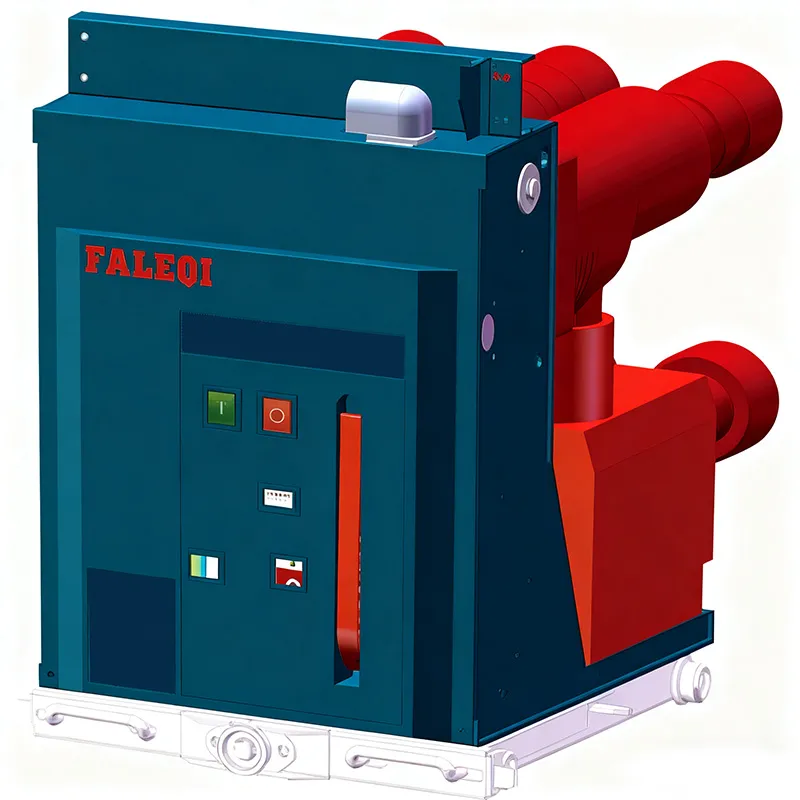

Интересно, что в их новых моделях для возобновляемой энергетики этот момент уже учли – видимо, наработали статистику по российским заказчикам. Кстати, их решения для солнечных парков довольно удачные, особенно система мониторинга износа контактов.

Межремонтный интервал – вот где собака зарыта. Производитель заявляет 10 000 циклов, но это для идеальных условий. У нас в цеху с повышенной влажностью уже после 3-4 тысяч начинается окисление токоведущих частей. Причём характерно – не равномерное, а пятнами.

Смазка – отдельная тема. Китайцы используют составы на силиконовой основе, но они не всегда подходят для наших температурных перепадов. Перешли на отечественную ЦИАТИМ-221, но пришлось согласовывать с производителем – боялись потери гарантии.

Ещё один момент – индикация положения. В базовой комплектации разъединитель внутренней установки на 27,5 кВ имеет механические флажки, но для АСУ ТП этого недостаточно. Ставим дополнительные датчики Холла, но их монтаж часто требует доработки конструкции.

С заменой дугогасительных камер возникли сложности – оригинальные поставляются только под заказ минимум 2 месяца. Пытались ставить аналоги от других производителей, но не везде подходят посадочные места. В итоге нашли локального производителя в Подмосковье, который делает кастромные решения.

Подшипники вращения – слабое место в механизме поворотных ножей. Стандартные служат около 2 лет при интенсивной эксплуатации. Перешли на закрытые версии с двойным уплотнением – пока держатся уже третий год.

Интересный опыт был с модернизацией старых ячеек КСО – там пришлось полностью переделывать раму для установки разъединителя внутренней установки на 27,5 кВ от Фалэци. Но получилось компактнее и надёжнее первоначального варианта.

Сейчас ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' активно продвигает решения для ВИЭ – их оборудование действительно хорошо показывает себя в гибридных системах. Особенно интересны их наработки по минимизации коммутационных перенапряжений – для ветропарков это критически важно.

Заметил тенденцию – в новых поставках идёт упор на дистанционное управление и мониторинг. Но пока их системы телеуправления плохо стыкуются с нашими АСУ ТП. Приходится разрабатывать шлюзы преобразования протоколов.

Если говорить о будущем – думаю, скоро появятся версии с встроенными датчиками частичных разрядов. Уже видел прототипы на выставке в Шанхае. Для разъединителя внутренней установки на 27,5 кВ это было бы полезным дополнением, особенно при работе в агрессивных средах.