Когда слышишь про разъединитель наружной установки на 110 кВ, первое, что приходит в голову — казалось бы, простая конструкция. Но на практике каждый узел требует вдумчивого подхода, особенно если речь о наших широтах с перепадами температур. Многие ошибочно считают, что главное — соответствие ГОСТам, а нюансы монтажа 'решатся на месте'.

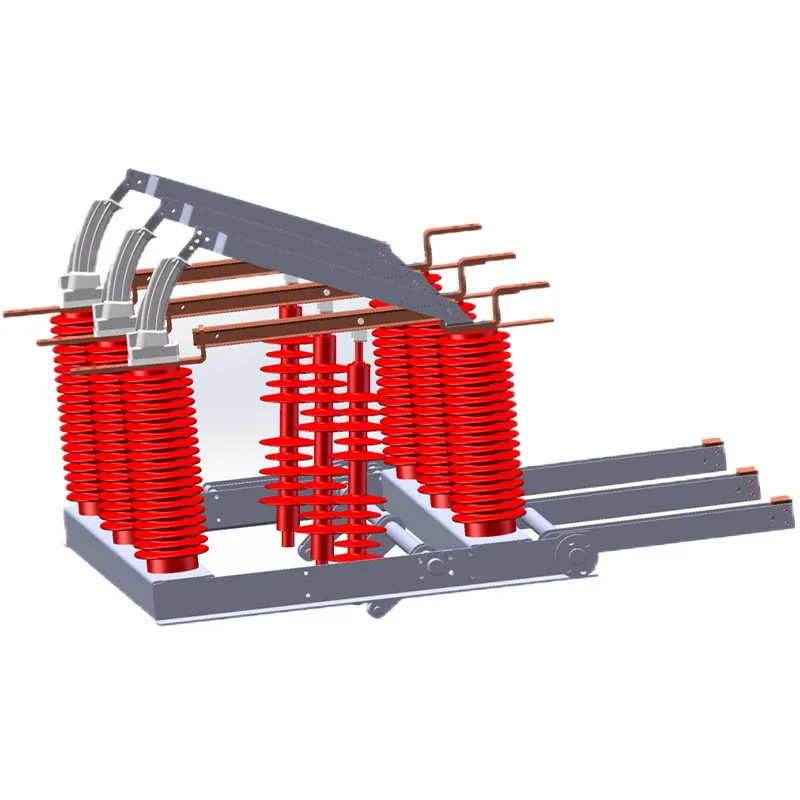

Взять хотя бы контактные группы — для 110 кВ наружной установки критична не столько стойкость к КЗ, сколько устойчивость к вибрациям. Помню, на подстанции под Новосибирском ставили аппараты с пружинными компенсаторами, но не учли ветровую нагрузку. Через полгода появился люфт в поворотных механизмах.

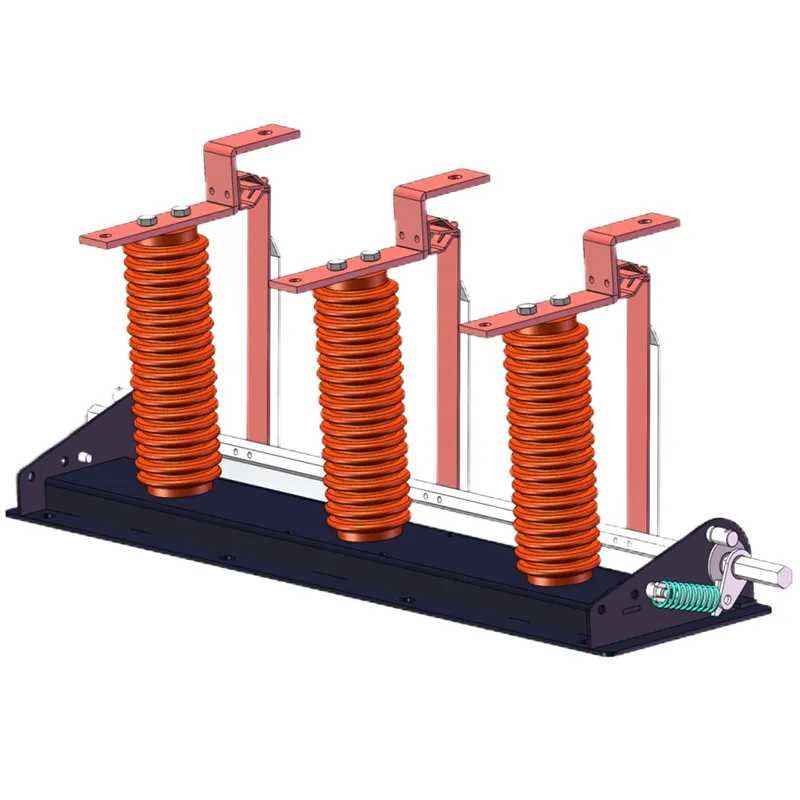

Сейчас некоторые производители переходят на скользящие контакты с серебряным покрытием, но это палка о двух концах. Да, снижается переходное сопротивление, но при частых коммутациях под нагрузкой (да-да, знаю про запрет, но ведь бывает!) быстро выгорает напыление. Особенно в приморских зонах, где в воздухе соль.

Кстати про изоляцию — полимерные покрытия хоть и легче фарфора, но требуют идеальной подготовки поверхности. На одном из объектов в Хабаровске через два года пошли трещины из-за УФ-излучения. Пришлось экранировать дополнительными кожухами.

Фундаменты — отдельная история. Если для внутренних РУ можно ограничиться стандартными закладными, то для наружных разъединителей 110 кВ обязательно нужен демпфирующий слой между плитой и грунтом. Иначе сезонное пучение почвы гарантированно сместит оси.

При сборке приводов часто забывают про 'холодный зазор' — зимой при -40°С стальные тяги укорачиваются на 3-5 мм, и контакты недоводятся. Проверял на продукции ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' — у них в паспорте есть таблица температурных поправок, но мало кто ее использует.

Еще момент: при подключении шин медь-алюминий многие мажут пасту только на контактные площадки, а нужно еще и под переходные шайбы. Иначе через год появляется окисная пленка, растет сопротивление, начинается локальный перегрев.

Обледенение — бич для любых наружных аппаратов. Пробовали системы подогрева с резистивными кабелями, но они съедают до 15% эксплуатационного бюджета. Сейчас тестируем комбинированный вариант: антиобледенительная краска + кратковременный подогрев только в моменты переключений.

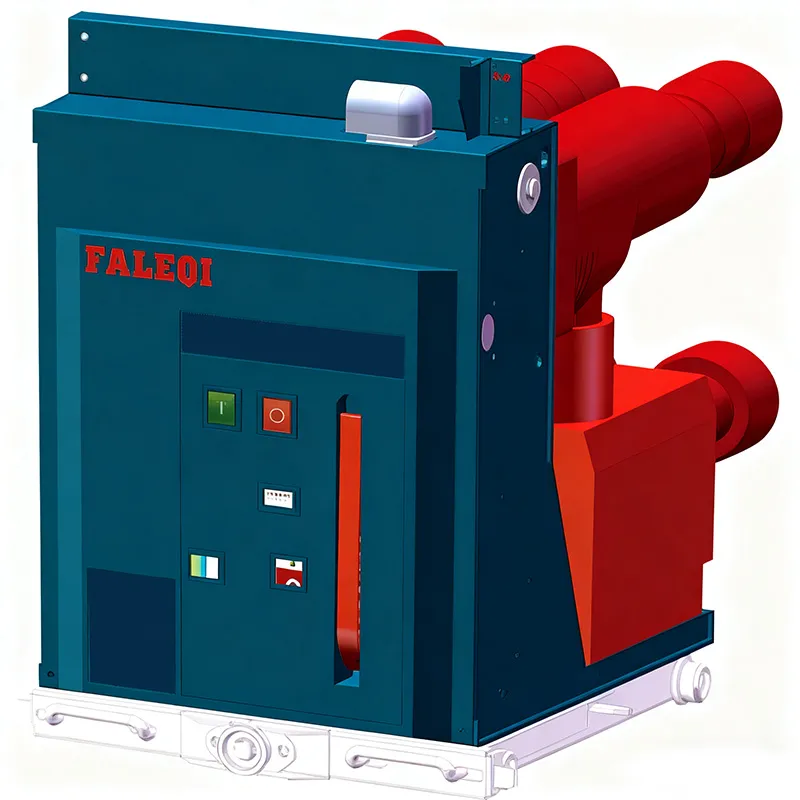

Диагностика — отдельная головная боль. Термография выявляет проблемы постфактум, а вот контроль момента включения через датчики крутящего момента (как в современных моделях от Faleqi) позволяет прогнозировать износ.

Кстати, на сайте https://www.faleqi.ru есть интересные кейсы по мониторингу состояния разъединителей — они там приводят статистику по ресурсу контактов в зависимости от количества операций. Мы по их методике сейчас пересматриваем графики ТО.

Когда речь идет о модернизации старых подстанций, часто упускают момент совместимости механических приводов с системами АСУ ТП. Старые электромеханические блокировки не всегда стыкуются с цифровыми реле. Приходится ставить промежуточные шкафы преобразования сигналов.

В этом плане интересен подход ООО 'Фалэци Электрик' — у них в базовой комплектации уже предусмотрены разъемы для подключения к системам телемеханики. Правда, для работы с отечественными протоколами типа МЭК все равно нужны адаптеры.

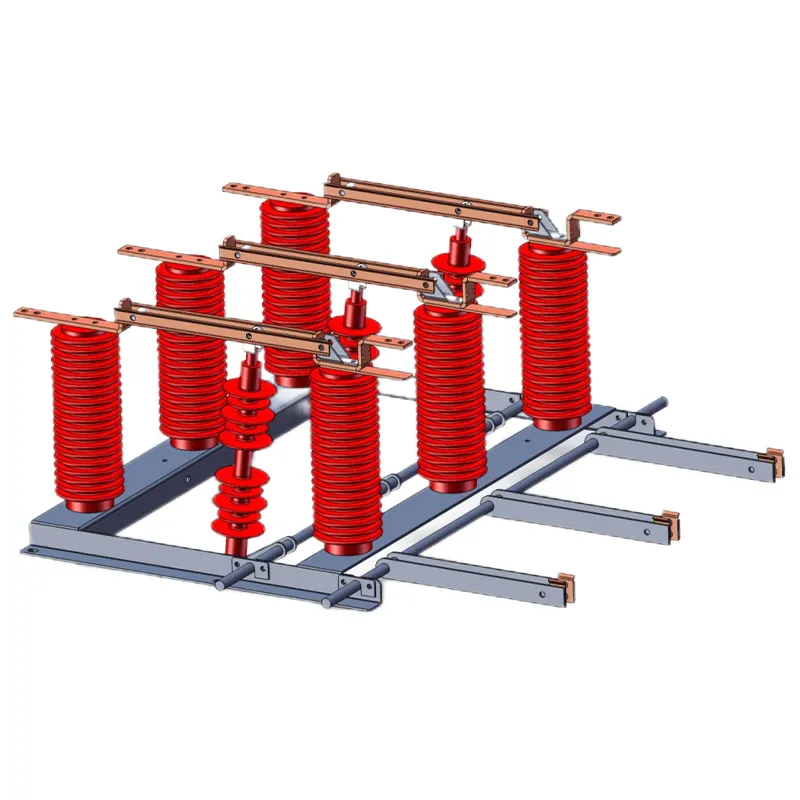

Заметил тенденцию: современные разъединители все чаще проектируют с запасом по коммутационной способности. Например, для номинальных токов 2000А аппараты испытывают на 2500А — это страхует от бросков при перегрузках.

С запчастями всегда сложно — особенно для импортного оборудования. У китайских производителей типа Faleqi сроки поставки комплектующих в среднем 45 дней, но они имеют склады в Новосибирске и Екатеринбурге. Для критичных объектов это важно.

При замене дугогасительных камер многие не обращают внимание на состояние изоляторов — а ведь после 100+ операций в них появляются микротрещины. Мы сейчас разрабатываем методику ультразвукового контроля без демонтажа.

Интересно, что в описании продукции на faleqi.ru прямо указан рекомендуемый инструмент для обслуживания — включая динамометрические ключи с конкретными моментами затяжки. Это экономит время при обучении персонала.

Пробовали вакуумные разъединители 110 кВ — да, ресурс выше, но стоимость в 2.5 раза больше обычных. Для большинства сетевых компаний это пока неподъемно, хотя для новых объектов стоит рассматривать.

Гибридные решения с элегазовой изоляцией интересны, но требуют специального оборудования для утилизации. В регионах с этим проблемы — приходится заключать отдельные контракты.

Из новинок обратил внимание на разработки ООО 'Фалэци Электрик' в области интеллектуальных РУ — они интегрируют датчики частичных разрядов прямо в конструкцию. Пока дорого, но для ответственных объектов уже применяем.

При выборе разъединителя наружной установки на 110 кВ смотрю не только на паспортные данные, но и на ремонтную документацию. Если производитель дает детальные схемы с указанием допусков — это серьезный плюс.

Для северных регионов советую обращать внимание на морозостойкость смазок — некоторые составы густеют уже при -25°С. В этом плане у китайских производителей бывают проколы, хотя Faleqi используют спецсмазки до -60°С.

Главное — не экономить на системе блокировок. Лучше переплатить за механические замки, чем потом разбираться с аварией из-за ошибочного включения.