Когда слышишь про 35-киловольтные разъединители для улицы, первое, что приходит в голову — обычный рубильник на опоре. Но те, кто реально монтировал их в приморских районах или промышленных зонах, знают: тут даже марка стали на траверсе имеет значение. Однажды столкнулся с ситуацией, когда заказчик сэкономил на антикоррозийном покрытии — через два года механизм заедал так, что приходилось вызывать бригаду с гидравликой. И это при том, что номинально устройство соответствовало ГОСТу.

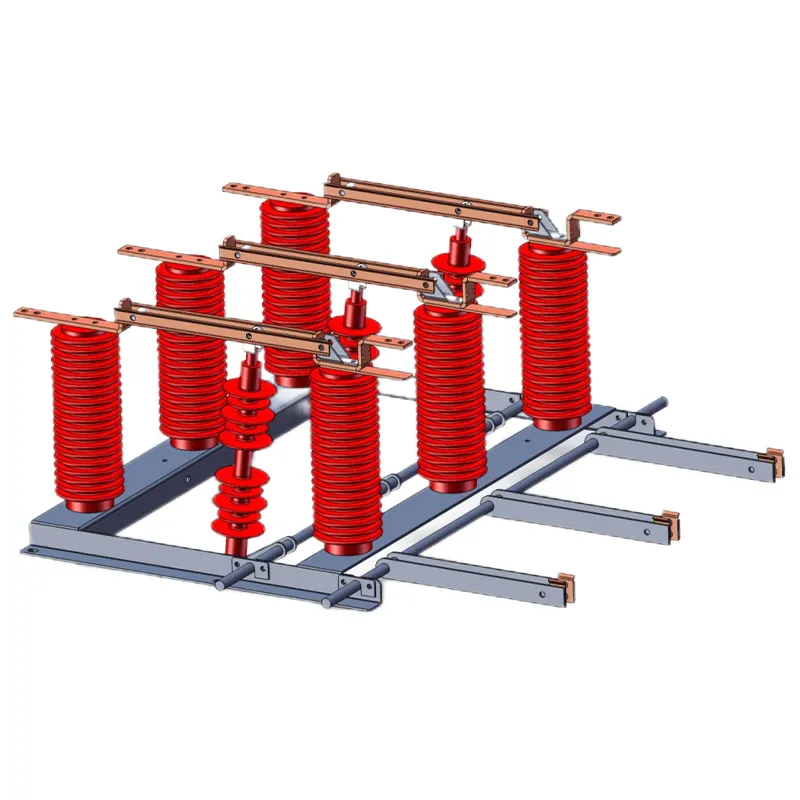

Если брать классический разъединитель РЛНД-35, многие производители до сих пор используют чугунные рамы. Казалось бы, проверенное решение, но при температуре ниже -40°C ударная вязкость падает катастрофически. Пришлось убедиться на объекте в Норильске — треснула стойка при монтаже. С тех пор всегда уточняю у поставщиков, идет ли речь о модификации с легированной сталью.

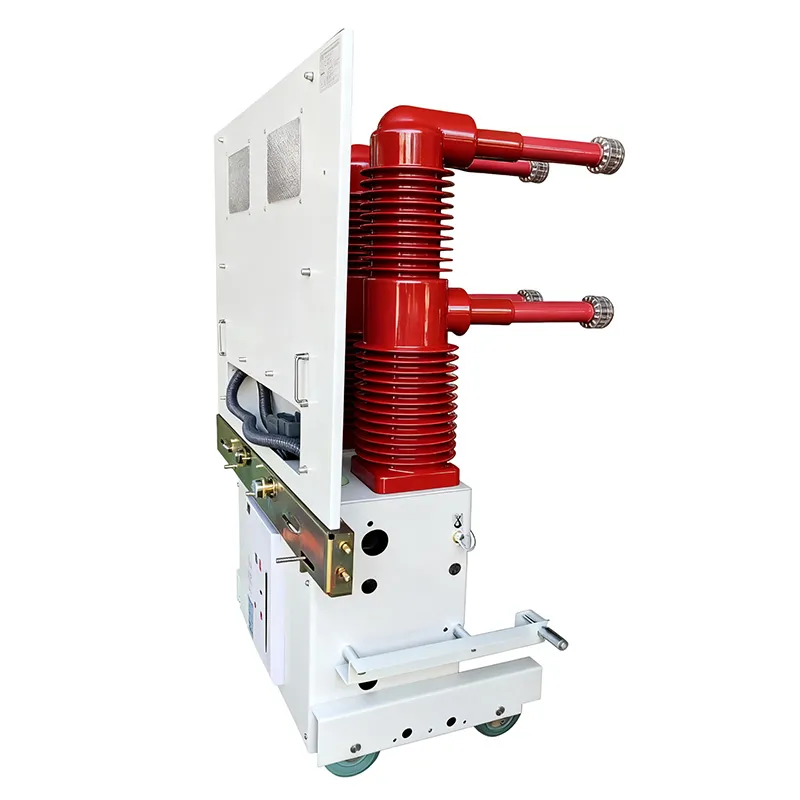

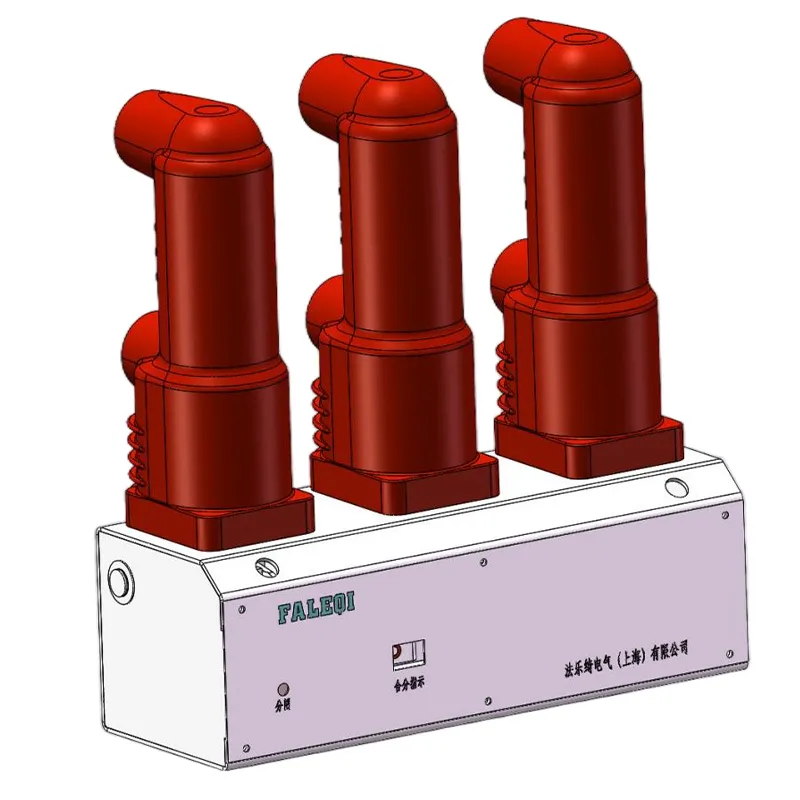

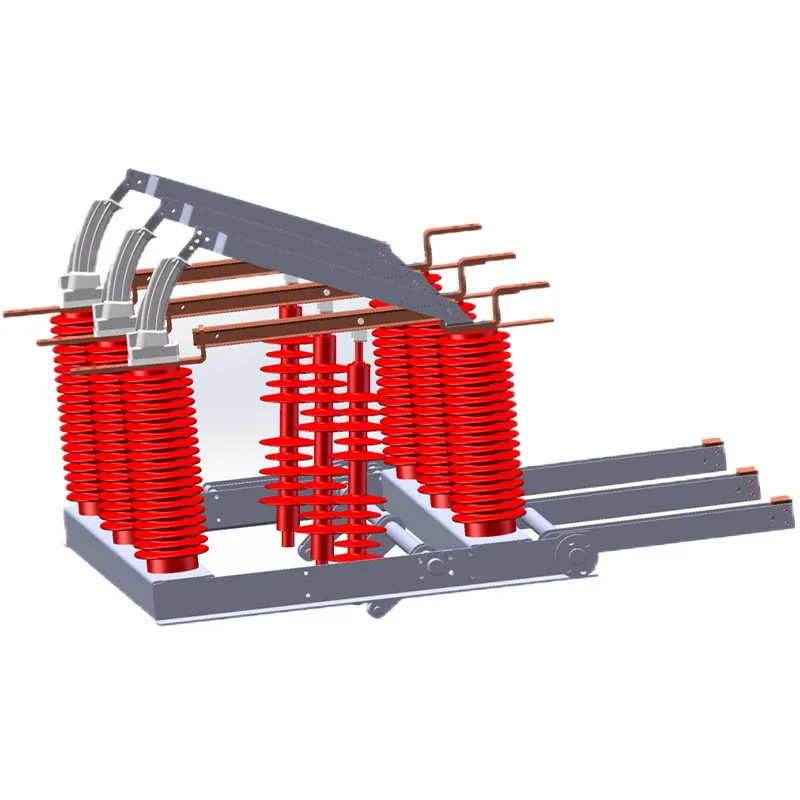

Интересно, что китайские производители вроде ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' часто предлагают более адаптивные решения. На их сайте https://www.faleqi.ru видел модели с усиленными шарнирами — как раз для северных регионов. Хотя изначально скептически относился к азиатским аналогам, но их подход к разъединителям наружной установки с учетом разных климатических поясов заслуживает внимания.

Особенно критична сборка контактной группы. Помню, как на подстанции под Красноярском из-за неправильного усилия затяжки на болтовом соединении возник локальный перегрев. Пришлось экстренно останавливать переключения. Теперь всегда лично проверяю момент затяжки по динамометрическому ключу — даже если монтажники уверяют, что всё сделано по инструкции.

При установке на ж/б опоры часто недооценивают вопрос вибронагрузок. Особенно рядом с железнодорожными путями — проходящие грузовые составы создают колебания, которые постепенно разбалтывают даже самые надежные соединения. Раз в полгода теперь рекомендую проверять состояние анкерных болтов.

Высота размещения — отдельная история. По нормативам можно ставить и на 2,5 метра, но в сельской местности, где бывает крупный рогатый скот, лучше поднимать до 3,5. Был курьезный случай в Ростовской области: корова чесалась об опору и случайно замкнула фазу через заземляющий нож. К счастью, разъединитель 35 кВ был в отключенном положении, но осознание рисков пришло сразу.

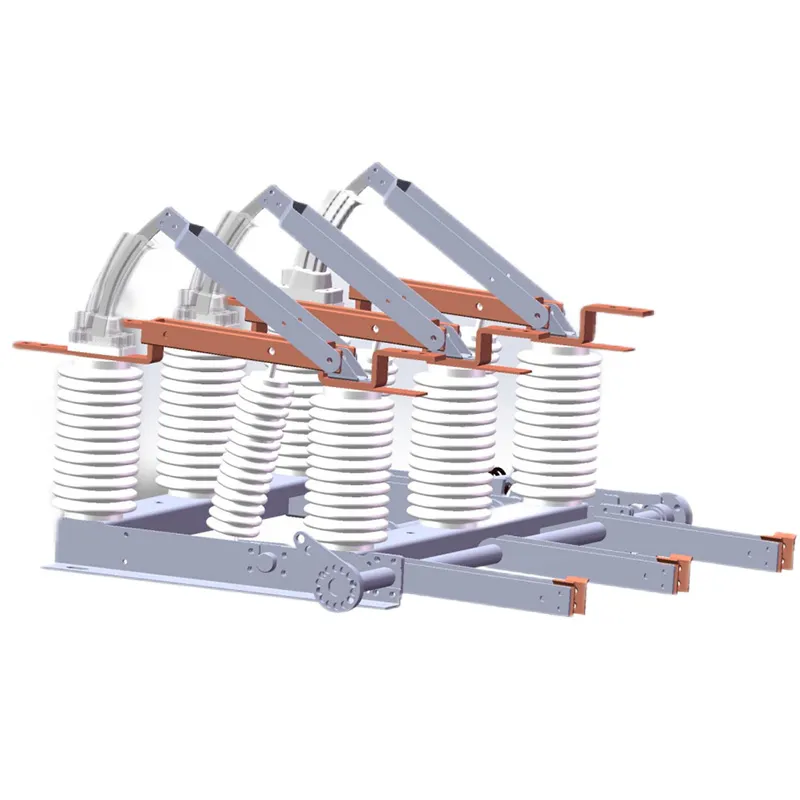

Еще один момент — ориентация контактов относительно преобладающих ветров. В степных районах лучше разворачивать плоскость ножей параллельно ветровому потоку, иначе наледь зимой может заблокировать отключение. Проверял на объекте в Казахстане: после смены ориентации количество отказов снизилось на 70%.

Часто проблемы возникают не с самим разъединителем, а с его совместимостью с проводом АС-50/8. Казалось бы, стандартное решение, но если линия проходит над лесными массивами, лучше ставить модели с усиленными зажимами — при сильном ветре и обледенении нагрузки распределяются неравномерно.

Особенно интересен опыт китайских коллег из ООО 'Фалэци Электрик'. В их миниатюрных КРУ видишь ту самую 'гуманистическую концепцию управления электрификацией' — когда продумана каждая мелочь. Хотя их профиль — скорее комплектные распределительные устройства, но подход к проектированию заслуживает изучения. Кстати, их наработки по телеуправлению могли бы здорово помочь при модернизации старых подстанций.

При реконструкции подстанции в Ленобласти пробовали ставить разъединители с дистанционным управлением. Не скажу, что всё прошло гладко — первые два месяца ушло на отладку датчиков положения. Зато теперь оператор может переключать с пульта, не выезжая на площадку. Хотя старые энергетики справедливо отмечают: резервный ручной привод никогда не бывает лишним.

Самый частый дефект — подгорание контактов при частых коммутациях ненагруженных линий. Многие забывают, что даже без нагрузки есть ёмкостные токи. Особенно заметно на линиях с кабельными вставками. Раз в год теперь обязательно проверяю состояние контактных поверхностей — даже если визуально всё в порядке.

Смазка механизмов — отдельная тема. Стандартный ЦИАТИМ-201 подходит далеко не всегда. В приморских зонах лучше использовать морозостойкие составы с антикоррозийными присадками. Перепробовал с десяток вариантов, пока не нашел оптимальный для условий Сахалина.

Кстати, про антикоррозийную защиту. Производители обычно дают гарантию 5-7 лет, но в промышленных районах с агрессивной средой покрытие держится максимум 3 года. Приходится закладывать внеплановую покраску в эксплуатационные расходы. Здесь как раз пригодился бы опыт наружной установки от китайских коллег — у них неплохие решения по порошковым покрытиям.

Сейчас многие говорят про интеллектуальные сети, но для разъединителей наружной установки главный тренд — это диагностика в реальном времени. Видел экспериментальные модели с датчиками температуры и вибрации — очень перспективное направление. Особенно для удаленных подстанций, куда сложно обеспечить регулярное техническое обслуживание.

Интересно, что ООО 'Фалэци Электрик' как раз развивает направление телеизмерения и дистанционного управления. Их подход к интеграции первичных и вторичных цепей мог бы решить многие проблемы с диагностикой. Жаль, что пока их оборудование больше ориентировано на внутренний китайский рынок.

Лично я считаю, что будущее за гибридными решениями — когда классический механический разъединитель дополняется системой мониторинга. Не нужно стремиться к полной цифровизации, но базовый контроль состояния явно не помешает. Особенно учитывая, что средний срок службы таких устройств — 25-30 лет.

При заказе всегда смотрю не только на паспортные характеристики, но и на климатическое исполнение. Для северных регионов УХЛ1 — это минимум, а лучше ХЛ. И обязательно проверяю соответствие реальным температурам — бывает, что производители указывают -45°C, но при -35 уже начинаются проблемы с коммутацией.

Механическая стойкость — параметр, который часто недооценивают. Стандартные испытания на 2000 операций — это хорошо, но в реальности бывают ситуации, когда за сутки делают десятки переключений. Поэтому всегда интересуюсь запасом прочности приводного механизма.

И главное — никогда не экономьте на монтаже. Лучший разъединитель на 35 кВ можно испортить неправильной установкой. Лично видел, как из-за перекоса всего в 3 градуса через полгода образовался люфт в подшипниках. Теперь всегда требую использовать лазерный нивелир при монтаже — старые методы с отвесом уже не актуальны.