Когда слышишь про разъединитель наружной установки на 256 кВ, первое что приходит в голову — это типовые решения для подстанций. Но на практике оказывается, что основные покупатели часто не до конца понимают, как климатические особенности влияют на механическую стойкость контактной системы. Мы в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' сталкивались с ситуациями, когда заказчики требовали универсальных характеристик для арктических зон, хотя сами указывали в ТУ параметры для умеренного климата.

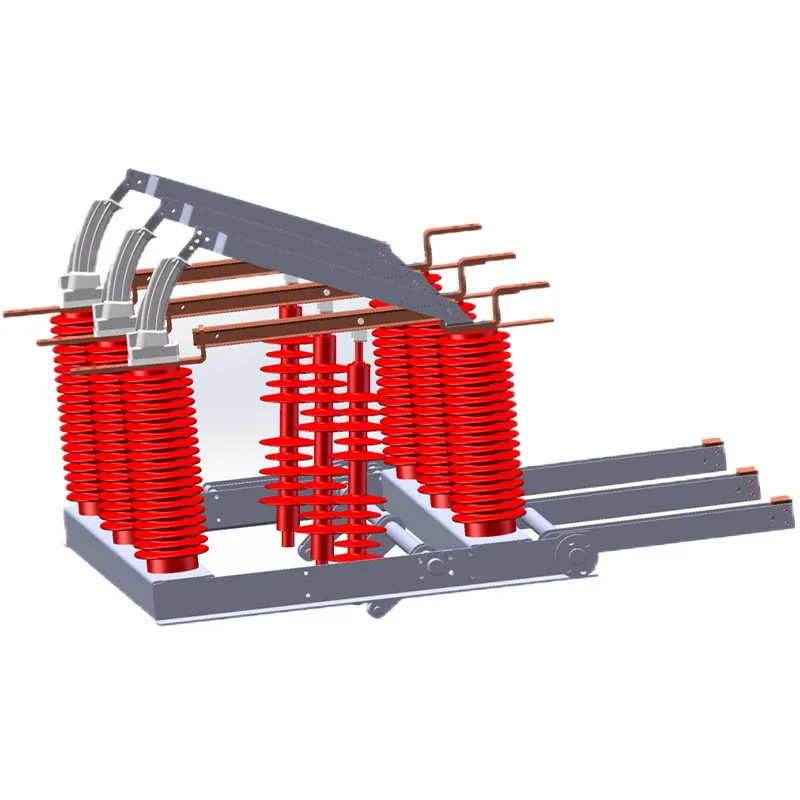

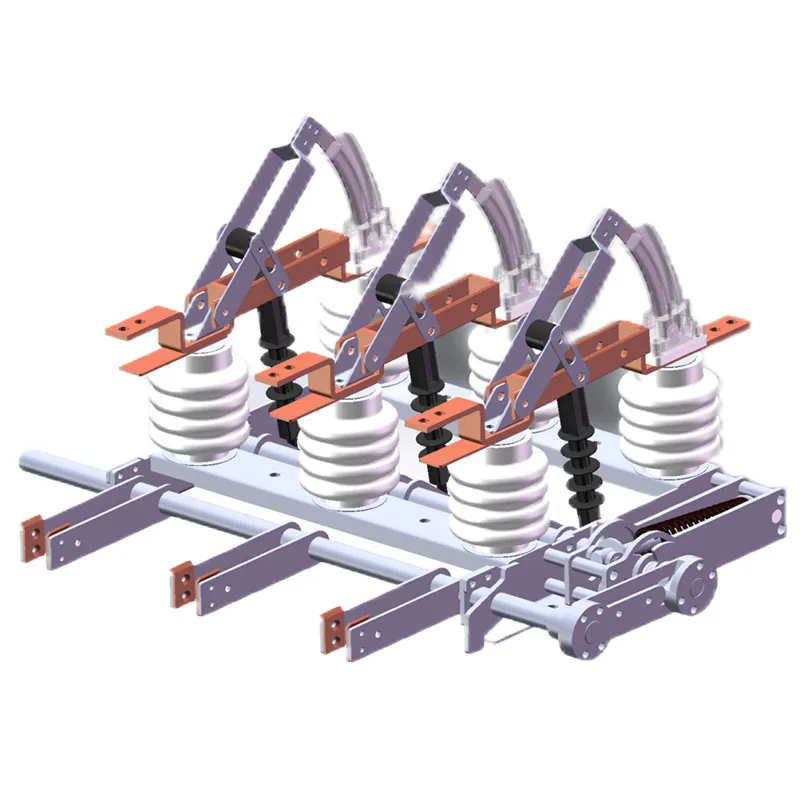

Если брать наш опыт с модульными решениями для РУ 7.2-40.5 кВ, то для 256 кВ критична не столько номинальная пропускная способность, сколько динамическая стойкость при коммутациях. Помню случай на объекте в Красноярском крае, где из-за недотянутых болтовых соединений после первого же гололеда возник люфт в поворотном механизме. Пришлось экстренно дорабатывать узлы крепления уже на месте.

В наших разработках для разъединитель наружной установки теперь всегда закладываем запас по моменту вращения на 15% выше расчетного — особенно для моделей с ручным управлением. Это как раз тот случай, когда нормативы отстают от реальных условий эксплуатации. Кстати, на сайте https://www.faleqi.ru мы как-то публиковали сравнительную таблицу по разным типам блокировочных механизмов, там хорошо видно, почему шарнирные системы проигрывают храповым в температурном диапазоне ниже -45°C.

Что еще часто упускают — это совместимость с существующими шинными системами. Бывало, проектировщики выбирали разъединители по каталогу, не учитывая фактическое состояние опорных конструкций 30-летней давности. В итоге приходилось переделывать крепежные плиты прямо на объекте, хотя изначально речь шла о простой замене оборудования.

С напряжением 256 кВ есть нюанс — многие производители заявляют стойкость к КЗ 25 кА, но при этом не уточняют, что речь идет о номинале для новых контактов. После 200 операций под нагрузкой этот параметр может снижаться на 30-40%. Мы в ООО 'Фалэци Электрик' специально проводили испытания на стенде с циклическими коммутациями, и оказалось, что даже качественные серебросодержащие напайки начинают подгорать при частых переключениях под током 600А.

Интересно, что для ветропарков эта проблема стоит менее остро — там коммутации происходят реже, зато больше воздействие вибраций. Как раз наш профиль работы с новым энергетическим оборудованием для ветро- и солнечной энергетики помог выработать решения по антивибрационным креплениям. Кстати, эти наработки мы потом адаптировали и для традиционных подстанций.

Сейчас многие гонятся за импортными аналогами, но наш опыт показывает, что для российских сетей лучше подходят гибридные решения. Например, использование отечественных контактных групп с немецкими изоляторами — такая комбинация дает оптимальное соотношение цены и стойкости к перепадам влажности.

При установке на существующих объектах постоянно всплывают проблемы с совместимостью фундаментов. Стандартные бетонные основания советского периода часто не соответствуют современным размерам крепежных плит. Мы даже разработали переходные рамы трех типоразмеров — эта история началась как раз после неудачного проекта в Иркутской области, где пришлось в авральном порядке фрезеровать посадочные места.

Еще один момент — температурные зазоры. В документации обычно даются значения для нормальных условий, но при монтаже в Сибири приходится увеличивать компенсационные промежутки на 2-3 мм. Это кажется мелочью, но именно такие нюансы предотвращают деформации конструкций при сезонных перепадах в 80°C.

Особенно сложно бывает с объектами, где нужно сохранять работоспособность соседнего оборудования durante замены. Тут помогает наш опыт в монтаже и модернизации промышленного энергооборудования — разработали методику поэтапного демонтажа с временными шинными перемычками. Хотя признаюсь, первый раз пробовали на объекте в Татарстане, чуть не привели к перебою питания — теперь всегда делаем дополнительный расчет токов КЗ для временных схем.

Основные покупатели — это обычно сетевые компании, но техзадание часто составляют люди, которые последний раз видели реальное оборудование 10 лет назад. Бывает, требуют заземляющих ножей с электроприводом для разъединителей на трансформаторных вводах, хотя там физически не хватает места для установки. Приходится проводить ликбез прямо на стадии коммерческого предложения.

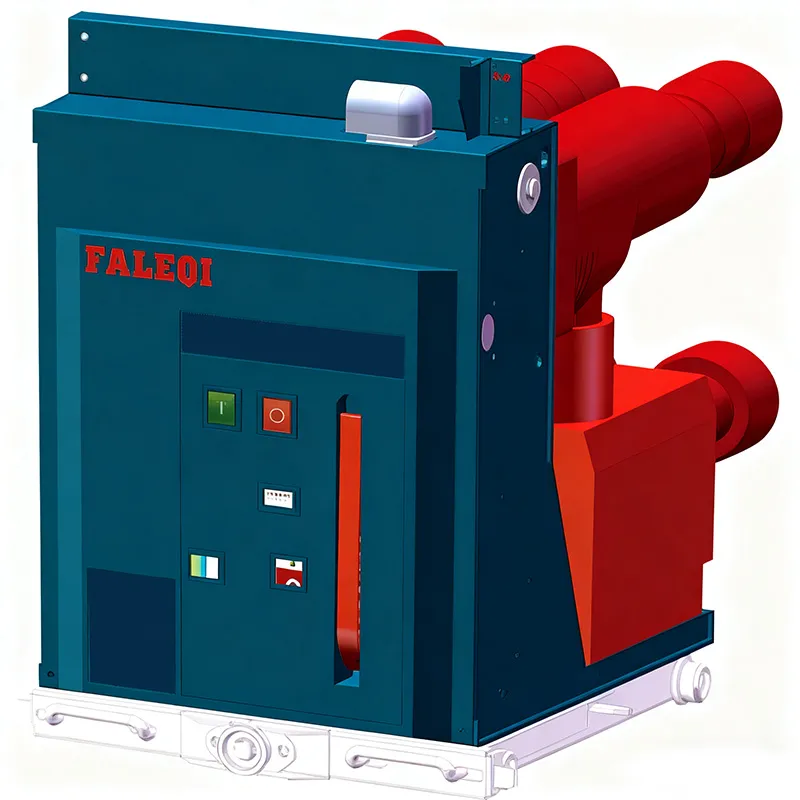

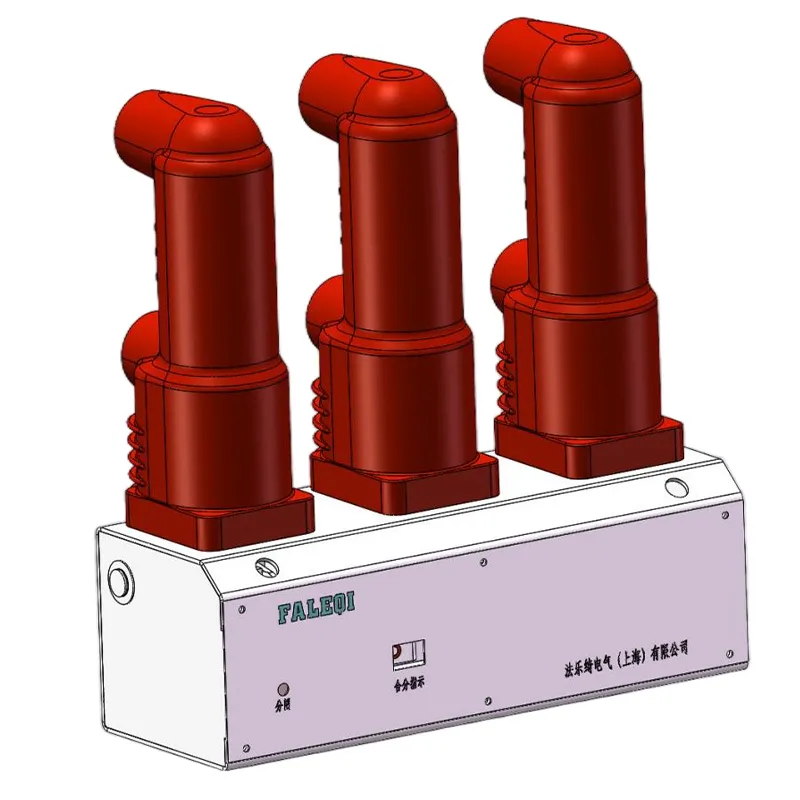

Мы в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' даже начали делать интерактивные 3D-модели для сложных объектов — после того как столкнулись с ситуацией, когда заказчик в Кемерово утверждал, что оборудование 'не становится'. Оказалось, они не учли габариты монтажного крана в проекте. Теперь всегда запрашиваем панорамные фото места установки.

Сейчас все чаще просят дистанционное управление, но не всегда понимают, что для разъединитель наружной установки на 256 кВ нужна не просто телеметрия, а полноценная система с обратными связями. Как раз здесь пригодился наш опыт в области интеллектуальных распределительных устройств среднего напряжения — мы смогли адаптировать алгоритмы контроля положения контактов для высоковольтных применений.

Судя по последним тендерам, начинает расти спрос на гибридные решения — например, разъединители со встроенными датчиками частичных разрядов. Это как раз то, чем мы занимаемся в рамках развития интеллектуальных РУ. Правда, пока не все заказчики готовы платить за такой функционал, считают это избыточным.

Интересное направление — адаптация оборудования для работы в условиях песчаных бурь. Стандартные пылезащитные кожухи не справляются с мелкодисперсными частицами. Пришлось разрабатывать многоступенчатую систему фильтрации с лабиринтными уплотнениями — сначала для ветропарков в Казахстане, теперь и для традиционных энергообъектов.

Если говорить о будущем, то главный вызов — это совмещение требований по надежности с тенденцией к миниатюризации. Наши наработки в области миниатюрных высоковольтных РУ с воздушной изоляцией показывают, что для 256 кВ еще есть резерв по уменьшению габаритов на 15-20% без потери эксплуатационных характеристик. Но это уже тема для отдельного разговора.