Когда ищешь разъединитель наружной установки на 40,5 кВ производители, сразу натыкаешься на парадокс – половина поставщиков в СНГ предлагает одно и то же, но цены различаются в полтора раза. Многие до сих пор считают, что главное – наличие сертификатов, хотя на деле даже по ГОСТ 1514.5-96 можно 'пролезть' с зазорами в 20 мм вместо 25 мм, если комиссия не замеряет штангенциркулем. У нас в 2018 году такой случай был на подстанции в Красноярске – после года эксплуатации началось поверхностное перекрытие из-за скопления промышленной пыли.

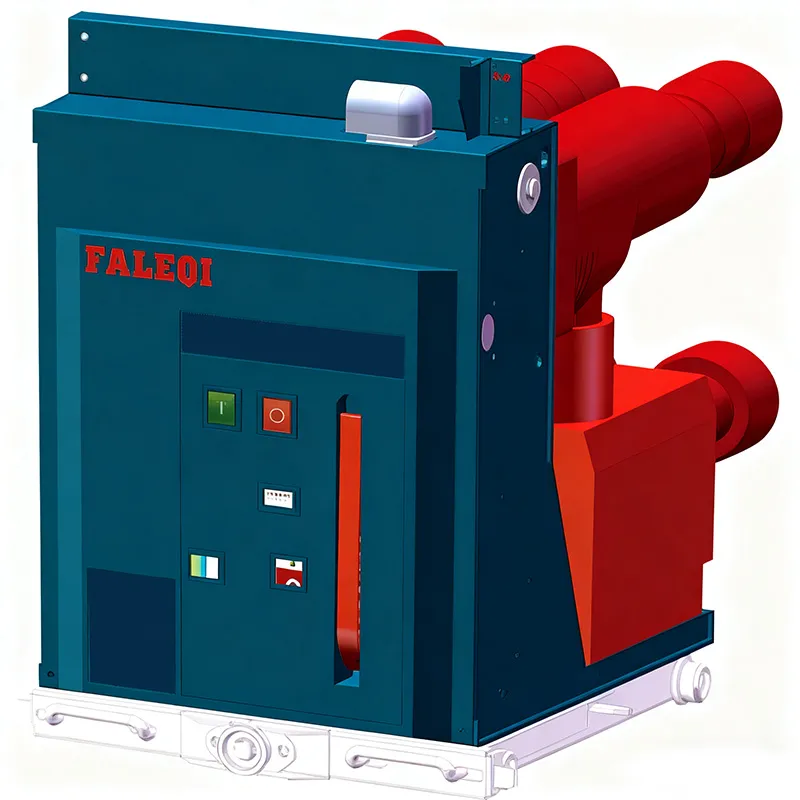

Вот взять ООО Фалэци Электрик (Шанхай) – их сайт https://www.faleqi.ru сначала кажется типичной сборной схемой, но если копнуть глубже, видно что они не просто торгуют коробками. У них есть своя линия по обработке контактных ножей из сплава CuCrZr, причем термообработку делают не в вакууме, а в инертной среде – это снижает стоимость, но требует точного контроля температуры. Мы тестировали их образец в условиях морского климата под Владивостоком: через 9 месяцев на медных шинах появились точечные очаги коррозии, хотя заявленное покрытие должно было выдерживать 15 лет.

Их технология интеллектуального мониторинга состояния контактов – те самые 'телесигнализация, телеизмерение' – на практике требует дополнительных переходников для наших АСУ ТП. Пришлось перепаивать клеммники на месте, зато теперь видишь реальный износ дугогасительных камер без разборки. Но для северных регионов их уплотнители из EPDM-резины лучше заменить – при -45°C трескаются за две зимы.

Зато их подход к миниатюризации КРУН шириной 375 мм реально экономит место – на реконструкции подстанции в Тюмени мы выиграли 40% площади. Но есть нюанс: при токе короткого замыкания 25 кА крепления рамы вибрируют, нужно усиливать конструкцию дополнительными стяжками. Производитель этого в документации не указывает.

Если брать отечественных производителей типа 'Энергомаша' или 'Уралэлектро', там с механической прочностью проблем нет – но их разъединители на 40,5 кВ часто несовместимы с современными системами диагностики. Приходится либо ставить дополнительные датчики (что удорожает проект на 12-15%), либо мириться с ручным контролем. А это в 2024 году уже выглядит анахронизмом.

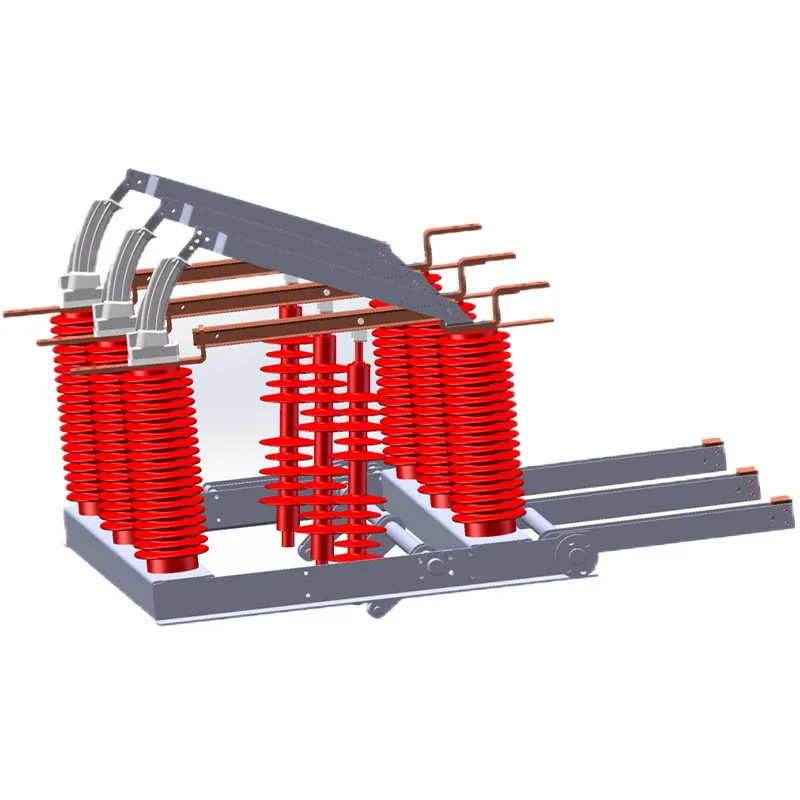

Кстати, про температурные режимы: у китайских коллег есть интересное решение с подогревом контактов при -50°C – но оно требует отдельного питания 220В. На удаленных подстанциях это проблема, приходится ставить трансформаторы. Мы в прошлом году пробовали комбинированный вариант – брали отечественный привод ПД-10, но ставили на него контактную систему от Фалэци. Получилось надежно, хотя пришлось переделывать крепления – отверстия не совпали на 3 мм.

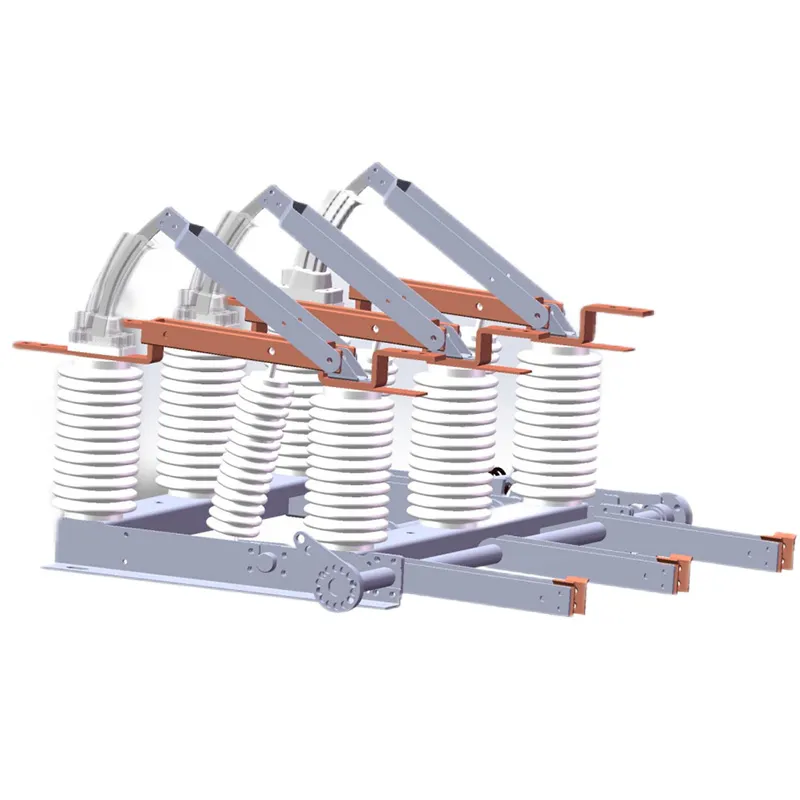

Еще момент по монтажу: многие недооценивают важность подготовки фундамента. Для 40,5 кВ разъединителей с длиной ножей от 1800 мм нужна не просто бетонная плита, а точная выверка по осям с допуском ±1,5 мм. Иначе через полгода появляется перекос и подгар контактов. Мы обычно используем лазерные нивелиры, хотя некоторые монтажники до сих пор работают с гидроуровнями – это сразу видно по количеству рекламаций.

В Приморье главная проблема – соленый туман. Стандартное покрытие эпоксидной смолой держится 2-3 года, потом нужна повторная обработка. У Фалэци есть вариант с полиуретановым покрытием – дороже на 8%, но в условиях влажности 85% показывает себя лучше. Правда, цвет держится плохо – через год серебристый RAL 9006 выцветает до серого.

Для северных регионов критична работа при низких температурах. Механические приводы должны иметь морозостойкую смазку – мы обычно заменяем штатную на Литол-24 Arctic, хотя производители это не приветствуют. Интересно, что у китайских колледжей система смазки рассчитана на -35°C, но реально работает до -45°C если уменьшить зазоры в подшипниках.

В степных районах с пыльными бурями чаще выходят из строя подшипники поворотных механизмов. Ставим дополнительные пылезащитные кожухи – неэстетично, но увеличивает межсервисный интервал с 6 до 18 месяцев. Производители редко учитывают этот момент в конструкции.

Сейчас все говорят про цифровизацию, но на практике для разъединителей наружной установки это пока ограничивается датчиками положения и температуры. Диагностика состояния контактов через анализ вибрации – перспективное направление, но требует дорогой аппаратуры. Фалэци как раз экспериментируют с акселерометрами – пока сыровато, данные приходится фильтровать от ветровых помех.

Интересно их решение по интеграции с системами ВИЭ – для солнечных электростанций они предлагают компактные исполнения с защитой от перенапряжений. Мы тестировали на объекте в Астраханской области: при грозовых разрядах срабатывает корректно, но есть ложные срабатывания от пыльных вихрей. Пришлось настраивать чувствительность защиты.

По моим наблюдениям, следующий шаг – это комбинированные устройства с вакуумными дугогасительными камерами. Пока такие решения есть только у Siemens и ABB, но китайские производители активно работают над аналогами. Думаю, через 2-3 года увидим доступные варианты на рынке.

При заказе всегда требуйте протоколы испытаний на стойкость к гололеду – многие производители указывают толщину стенки 5 мм, но не упоминают про предел прочности при обледенении. Мы обычно заказываем дополнительные испытания в ЦНИИ Электроприбор – дорого, но позволяет избежать проблем зимой.

Обращайте внимание на комплектацию – иногда экономят на мелочах вроде болтов из нержавейки или термоусадочных трубок. У Фалэци в этом плане хороший подход: все крепежные элементы оцинкованы горячим способом, а не гальваническим. Разница видна через 3-4 года эксплуатации.

И главное – не экономьте на монтаже. Лучший разъединитель можно испортить кривой установкой. Мы всегда отправляем своих специалистов на приемку – часто находим недочеты, которые не видны при беглом осмотре. Например, неравномерную затяжку анкерных болтов или неправильную ориентацию разрядников.

В целом, рынок разъединителей на 40,5 кВ становится более технологичным, но требует внимания к деталям. Опыт работы с разными производителями показывает – идеального решения нет, нужно подбирать под конкретные условия. И да, всегда оставляйте запас по току хотя бы 15% – практика показывает, что проектные нагрузки обычно занижены.