Когда слышишь про стационарное распределительное устройство на 400 в, первое, что приходит в голову — это масштабные подстанции с жёсткой ошиновкой. Но на практике часто путают конструктивное исполнение и функциональное назначение. Многие до сих пор считают, что стационарное — это устаревшее решение, но в реальности для объектов с жёсткими требованиями к надёжности альтернатив почти нет.

Вот смотришь на компоновку ячеек 400 кВ — кажется, всё логично: силовые трансформаторы, выключатели, разъединители. Но когда начинаешь считать тепловые режимы при номинальных токах свыше 2000А, понимаешь, почему некоторые проектировщики до сих пор предпочитают увеличивать сечения шин с запасом. Помню, на одной из подстанций в Сибири при -50°C обычная медь вела себя непредсказуемо в узлах крепления.

Изоляция — отдельная история. Воздушные промежутки кажутся достаточными по расчётам, но при реальной эксплуатации в промышленных зонах поверхностное загрязнение даёт о себе знать. Приходится либо закладывать дополнительные изоляторы, либо переходить на элегазовое исполнение критичных узлов. Хотя последнее удорожает проект на 15-20%.

Заземление — тема, которую часто недооценивают. На объекте под Красноярском при вводе в эксплуатацию обнаружили, что сопротивление контура заземления превышает норму в 1.8 раза. Пришлось срочно бурить дополнительные электроды на глубину 12 метров. После этого всегда требую геодезические исследования грунта перед проектированием.

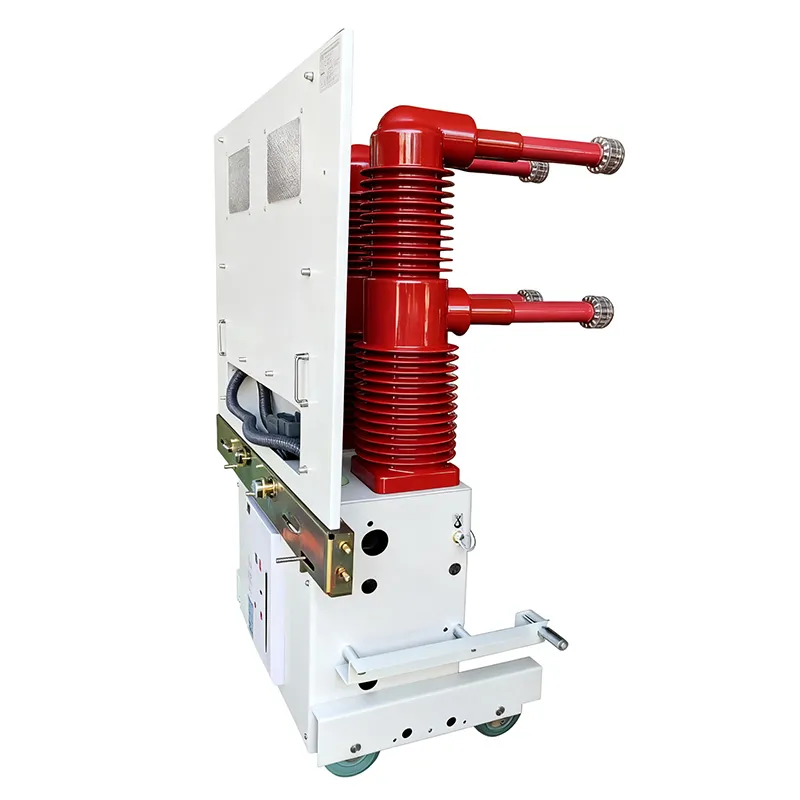

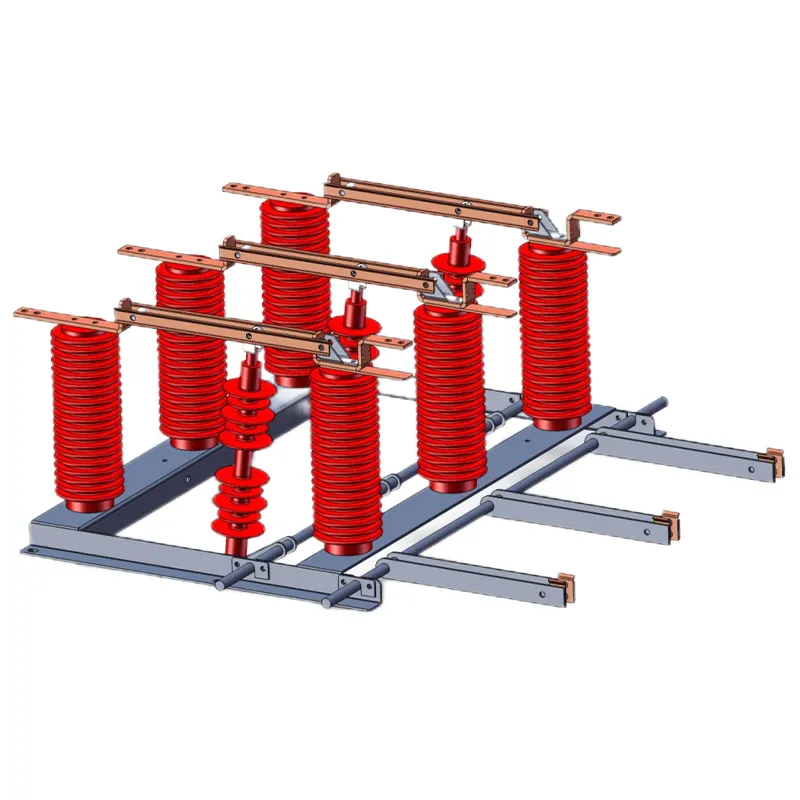

Сборка стационарных РУ — это всегда головная боль с допусками. Теоретически всё просто: устанавливаесть опорные изоляторы, монтируешь шины. Но когда видишь, как прогибается шина пролётом 8 метров под собственным весом, начинаешь понимать важность динамических расчётов. Особенно с учётом ветровых нагрузок.

Сварка алюминиевых шин — отдельный вид искусства. Если не выдерживать температуру, получаются микротрещины, которые через год-два дают о себе знать повышенным переходным сопротивлением. Приходилось переделывать соединения на трёх объектах, пока не внедрили термоконтроль каждого шва.

Выверка осей — операция, которую часто пытаются ускорить. Но малейшее отклонение по осям потом аукается при термическом расширении. На одной подстанции пришлось демонтировать секцию шин полностью из-за того, что летом при +35°C происходил контакт с конструктивом.

Диагностика контактных соединений — это то, чему меня научила практика. Регулярные тепловизионные обследования выявляют проблемы до их перерастания в аварию. Запомнился случай на подстанции в Приморье, где вовремя обнаружили нагрев болтового соединения до 120°C — успели подтянуть до начала разрушения изолятора.

Обслуживание разъединителей — отдельная тема. Механические приводы требуют регулировки каждые 2-3 года, особенно в условиях вибрации от nearby производства. Перешли на моторные приводы с системой диагностики — дороже, но экономит сотни часов ремонтного времени.

Защита от перенапряжений — казалось бы, стандартный набор: ОПН, разрядники. Но когда анализируесть реальные грозовые сезоны, понимаешь, что типовые решения не всегда работают. Пришлось дополнительно устанавливать продольную компенсацию на одной из линий.

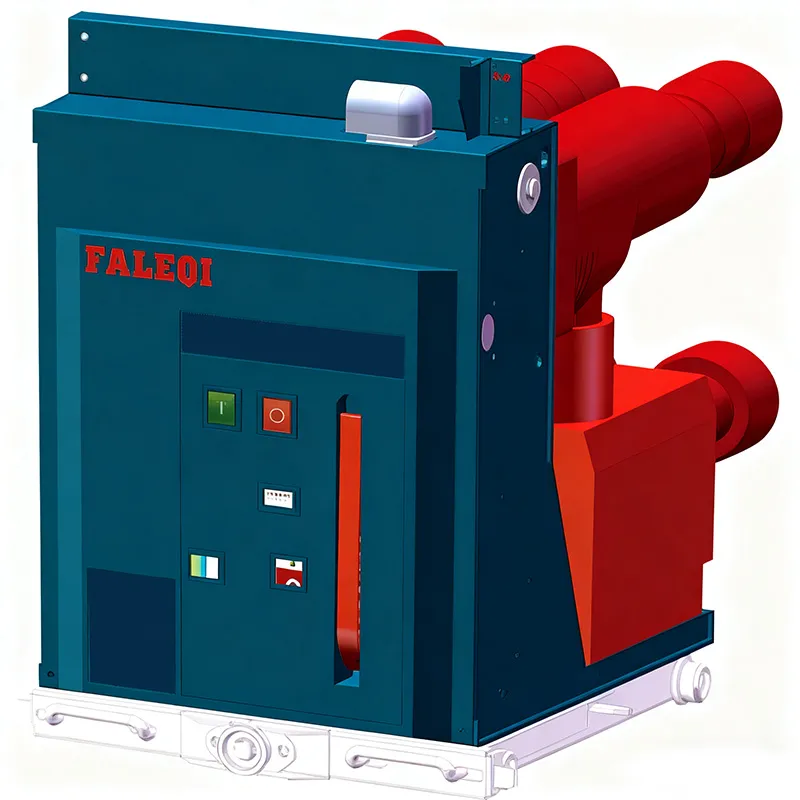

Сейчас многие переходят на интеллектуальные системы мониторинга. Видел реализацию от ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — они предлагают телеметрию основных параметров с интеграцией в АСУ ТП. Интересно реализована диагностика частичных разрядов — раньше такое оборудование стоило как половина подстанции.

Миниатюризация — тренд, который доходит и до высоковольтного оборудования. Те же ООО Фалэци Электрик (Шанхай) демонстрировали компактные ячейки 400 кВ с шириной всего 600 мм. Правда, для стационарных РУ это не всегда актуально — места обычно хватает.

Экологичность — тема, которая становится важнее с каждым годом. Отказ от SF6 в новых проектах заставляет искать альтернативы. Вакуумные выключатели становятся надежнее, хотя и дороже. На сайте https://www.faleqi.ru видел интересные разработки по гибридным решениям.

Самая распространённая ошибка — недооценка токов КЗ. Расчётные значения часто берутся 'с запасом', но при реальных авариях этот запас оказывается недостаточным. Приходилось усиливать конструкции после ввода в эксплуатацию — крайне затратная процедура.

Размещение оборудования без учёта ремонтных зон. Кажется очевидным, но на практике постоянно встречаю ситуации, когда для замены выключателя требуется демонтаж смежных ячеек. Теперь всегда требую 3D-моделирование перед утверждением компоновки.

Экономия на системах вентиляции. В закрытых РУ летом температура достигает 50°C, что резко снижает ресурс изоляции. Пришлось дополнительно устанавливать принудительную вентиляцию на двух объектах — эффективно, но шумно.

Цифровизация — неизбежный процесс. Уже сейчас вижу, как внедрение IoT-датчиков позволяет прогнозировать техническое состояние. Правда, пока не все производители предлагают совместимые решения. У ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в этом плане интересный подход — открытые протоколы обмена данными.

Гибридные решения — то, что будет востребовано в ближайшие годы. Совмещение традиционных стационарных РУ с модульными блоками для быстрого расширения. В описании компании вижу, что они как раз развивают это направление, особенно для объектов возобновляемой энергетики.

Автоматизация обслуживания — пока слабо развита, но перспективы огромны. Роботизированные системы диагностики и ремонта могли бы решить проблему человеческого фактора. Думаю, через 5-10 лет это станет стандартом для объектов 400 кВ.