Когда речь заходит о стационарном распределительном устройстве на 12 кв, многие сразу представляют себе громоздкие металлические шкафы с кучей реле и проводов. Но на практике всё давно сместилось в сторону компактности и функциональности — особенно если говорить про современных потребителей, которым нужно не просто 'купить щит', а получить решение под конкретные задачи энергоснабжения. Вот тут и начинаются подводные камни...

Основной покупатель — это не крупные генерирующие компании, как многие думают. Чаще всего заказчиками выступают промышленные предприятия среднего масштаба, которые модернизируют свои сети 6–10 кВ, или строительные компании, обустраивающие электроподстанции для новых жилых районов. Причём ключевой запрос — не просто 'рубильник и защита', а возможность интеграции с системами АСУ ТП, дистанционного управления и диагностики.

Вот, например, недавний проект для логистического терминала в Подмосковье: заказчик изначально хотел классическое РУ с ячейками КСО, но после расчётов оказалось, что компактное стационарное устройство с интеллектуальными модулями обойдётся дешевле в обслуживании, несмотря на более высокую начальную цену. Переубедить его было непросто — до сих пор многие считают, что чем массивнее конструкция, тем надёжнее.

Кстати, о надёжности: до сих пор встречаются заказчики, которые просят 'поставить что-то подешевле, лишь бы работало'. Но когда начинаешь объяснять, что экономия на вакуумных выключателях или системах мониторига может через год вылиться в простой производства — чаще всего соглашаются на более технологичное решение. Хотя бывают и курьёзы...

Если брать конкретно стационарное распределительное устройство на 12 кв, то главный нюанс — это адаптивность к российским условиям. Не все импортные модели нормально работают при -40°C, особенно если речь о электронных компонентах защиты. Приходится либо дополнительно утеплять, либо искать производителей, которые изначально закладывают такой запас.

У нас был случай, когда заказали немецкие ячейки для Урала — вроде бы всё по спецификациям подошло, но при первом же морозе стали глючить датчики положения выключателей. Пришлось экстренно ставить локальные подогреватели и перепрошивать контроллеры. Теперь всегда уточняем у клиента: 'А какая у вас минимальная температура в районе КРУ?'

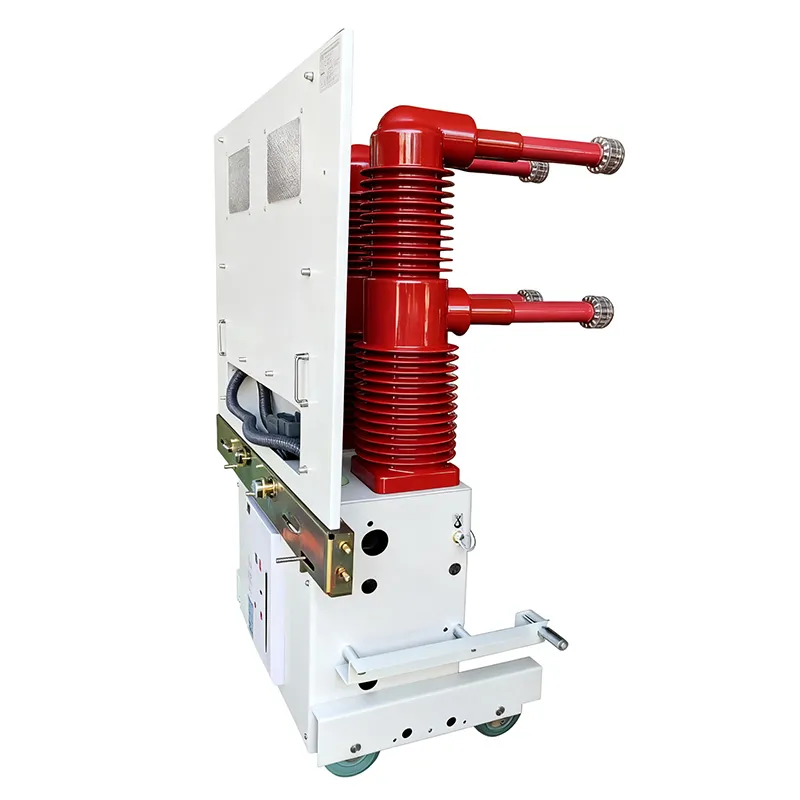

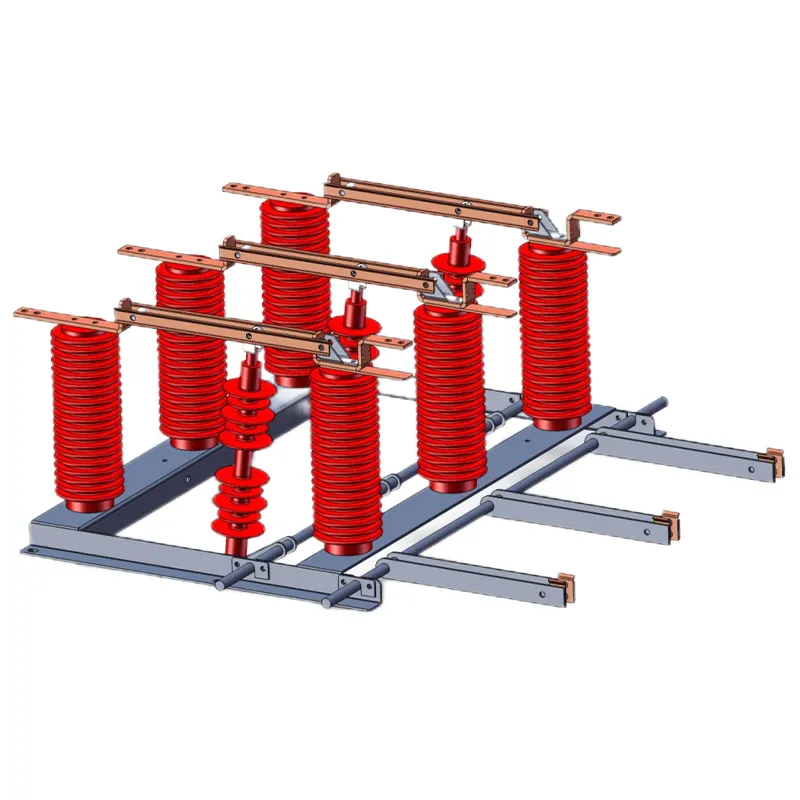

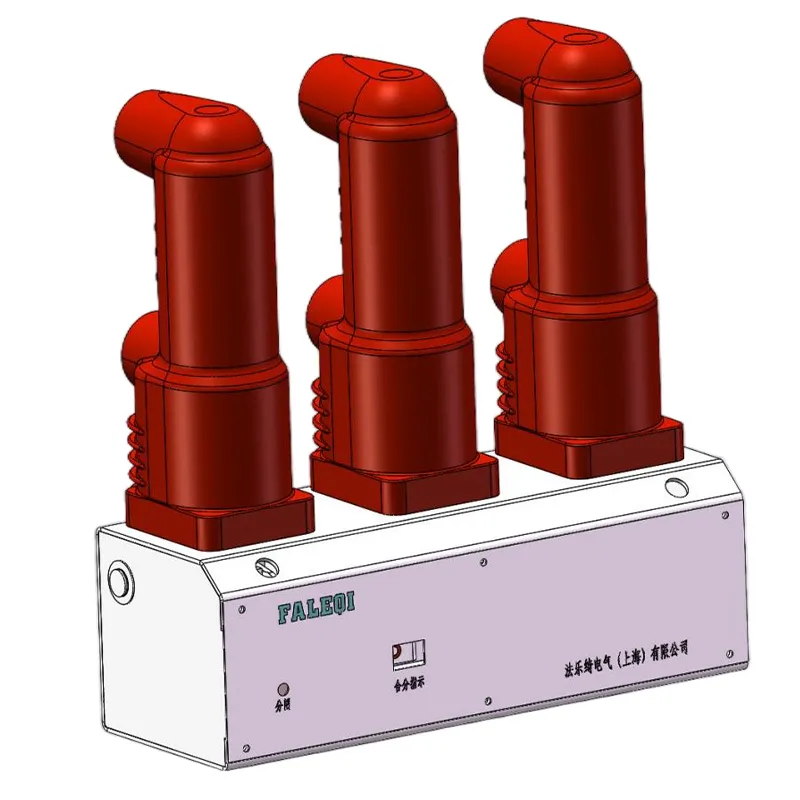

Ещё момент — совместимость с российскими системами релейной защиты. Казалось бы, стандарты есть, но на практике каждый производитель АСУ ТП тянет одеяло на себя. Мы в таких случаях часто рекомендуем решения от ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — у них неплохо проработана адаптация протоколов обмена данными под российские нормативы. К тому же их сайт https://www.faleqi.ru обычно содержит актуальные схемы подключения и FAQ по типовым проблемам.

Самая распространённая ошибка — недооценка токов КЗ. Видел проекты, где для нового производства брали аппаратуру с предельной отключающей способностью 20 кА, хотя расчётный ток короткого замыкания в сети был ближе к 25 кА. Чем это заканчивается? Правильно — выгоревшими ячейками и недельным простоем.

Другая частая проблема — экономия на системах мониторинга. Ставят самые простые приборы учёта, а потом годами не могут понять, почему трансформаторы перегружаются. Между тем, современные РУ позволяют в реальном времени отслеживать не только токи, но и состояние контактов, износ оборудования, даже прогнозировать сроки обслуживания.

Кстати, про обслуживание: многие забывают, что стационарное распределительное устройство требует не только плановых ремонтов, но и периодической адаптации под меняющиеся нагрузки. У того же ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в этом плане интересный подход — они изначально закладывают в конструкцию резервные отсеки для возможного расширения функционала. Мелочь, а на деле экономит кучу времени и денег.

При выборе оборудования мы всегда советуем клиентам обращать внимание не только на заявленные параметры, но и на то, как производитель организует поддержку. Был печальный опыт с одним европейским брендом — аппаратура вроде бы качественная, но запчасти к ней приходилось ждать по 3–4 месяца. Для производства с непрерывным циклом это неприемлемо.

Сейчас чаще работаем с производителями, у которых есть локализованная служба поддержки в России — как у упомянутого ООО Фалэци Электрик (Шанхай). Их инженеры обычно быстро реагируют на запросы, да и склад запчастей в Подмосковье позволяет оперативно решать проблемы. Кстати, их профиль деятельности — комплексные решения для распределительных устройств среднего и низкого напряжения — как раз то, что нужно большинству наших заказчиков.

Ещё важный момент — документация. Некоторые поставщики до сих пор присылают мануалы только на английском или китайском, а потом удивляются, почему монтажники неправильно подключили землю. Хорошо, когда есть подробные схемы на русском, как на том же https://www.faleqi.ru — это реально сокращает время пусконаладки.

Раньше основным критерием выбора была цена. Сейчас заказчики всё чаще спрашивают про возможность дистанционного управления, интеграцию с SCADA-системами, аналитику потребления энергии. Даже для скромного стационарного распределительного устройства на 12 кв теперь ожидают хотя бы базовых функций 'умного' мониторинга.

Сильно вырос спрос на компактные решения — те самые миниатюрные РУ с воздушной изоляцией, которые занимают в 1.5–2 раза меньше места. Особенно востребованы шириной 500–600 мм — они идеально вписываются в типовые проекты подстанций без переделки помещений.

Интересно, что многие стали обращать внимание на экологичность оборудования. Не в плане 'зелёного' имиджа, а с точки зрения реальной экономии ресурсов. Тот же акцент на интеллектуальное производство и новые энергетические решения от ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — это не просто маркетинг, а ответ на запросы рынка. Их разработки в области ВИЭ + накопления энергии, кстати, уже тестировали на одном из подмосковных заводов — показывают неплохие результаты по оптимизации энергопотребления.

Судя по последним проектам, скоро станет стандартом требование к полной информатизации РУ — те самые 'телесигнализация, телеизмерение, дистанционное управление', о которых пишут в описании компаний вроде ООО Фалэци Электрик (Шанхай). Причём не как опция, а как базовая функция.

Ещё заметный тренд — унификация интерфейсов. Заказчики устали от того, что каждое РУ требует своего софта и своих протоколов. Постепенно рынок движется к более-менее стандартным решениям, что не может не радовать.

И да — возвращаясь к стационарному распределительному устройству на 12 кв: скоро мы увидим, как классические схемы с медной шиной и механическими приводами окончательно уступят место гибридным решениям с полупроводниковыми элементами и цифровым управлением. Уже сейчас некоторые производители экспериментируют с такими системами — посмотрим, что из этого выйдет через пару лет.