Когда говорят про стационарные распределительные устройства на 10 кВ, часто упускают главное — разницу между просто сборкой щитов и комплексным решением. Многие до сих пор путают стационарное исполнение с выкатным, хотя для опытного взгляда отличие видно сразу — по креплению аппаратуры, организации заземления, да даже по толщине шин. В свое время мы на одном из объектов в Новосибирске столкнулись с тем, что подрядчик поставил стационарные шкафы, но не учел вибрационные нагрузки от рядом стоящего трансформатора — через полгода начались проблемы с контактами.

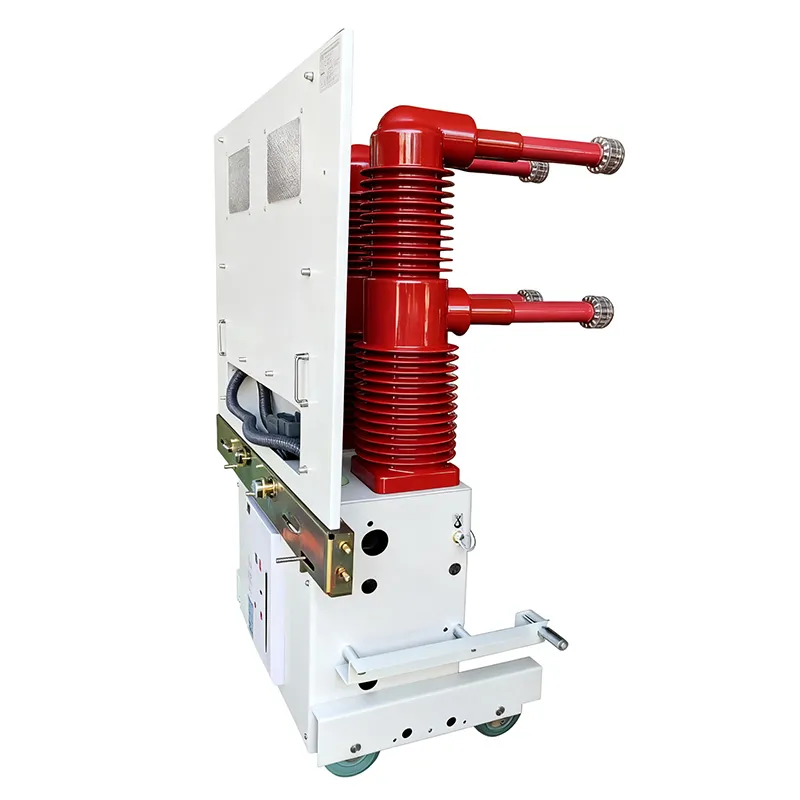

Если брать именно стационарное распределительное устройство на 10 кВ, то главное преимущество — это надежность за счет минимального количества подвижных частей. Но есть и обратная сторона: ремонтопригодность. Помню, на нефтеперерабатывающем заводе под Пермью пришлось демонтировать целую секцию чтобы заменить один вышедший из строя выключатель — простояли почти сутки. Хотя современные производители уже научились решать эту проблему модульной компоновкой.

Толщина шин медно-луженых обычно от 4 мм, но вот сечение — это уже зависит от производителя. У некоторых российских заводов до сих пор встречается экономия на материале, хотя по документам все соответствует ГОСТ. Проверяли как-то партию из Подольска — заявлено 630 А, а по факту нагрев начинался уже при 550 А. Пришлось ставить дополнительное охлаждение.

Изоляция — отдельная тема. Эпоксидные смолы против литого полимера... Споры бесконечные. Лично видел, как на Крайнем Севере эпоксидка трескалась при -55°, хотя производитель гарантировал работу до -60°. Пришлось экранировать и подогревать.

С отечественными заводами ситуация неоднозначная. Есть гиганты вроде 'Энергомера' или 'Тавриды Электрик', но они в основном ориентированы на крупные госзаказы. Для среднего бизнеса часто проще работать с совместными предприятиями — у них и гибкость больше, и технологии современнее. Вот например ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — их подход к миниатюризации РУ мне импонирует. Шкафы шириной 375 мм при номинале 10 кВ — это серьезная экономия пространства.

Кстати, про китайско-иностранные совместные предприятия. Многие относятся с предубеждением, но на практике у них часто лучше проработана система телеметрии. У того же Faleqi в стандартной комплектации идет мониторинг основных параметров, а у российских аналогов это обычно опция.

Ценообразование — отдельная головная боль. Российские производители в последние годы сильно подняли цены, а импорт подорожал из-за курсовых разниц. В таких условиях стационарное распределительное устройство от совместных предприятий часто оказывается золотой серединой — не дороже отечественных аналогов, но с более современной элементной базой.

При выборе конкретного производителя всегда смотрю на три вещи: систему дугогашения, тип приводов и организацию релейной защиты. С дугогашением у многих до сих пор проблемы — особенно в климатических исполнениях УХЛ. На одном из химкомбинатов пришлось переделывать камеры потому что производитель не учел повышенную влажность.

Интеллектуальные функции — вот где действительно виден прогресс. Раньше телесигнализация и телеуправление были роскошью, сейчас — стандарт для любого серьезного проекта. Но важно чтобы первичные и вторичные цепи были действительно интегрированы, а не просто собраны в одном шкафу. У ООО Фалэци Электрик в этом плане интересные наработки — они реализовали что-то вроде единой шины данных между всеми компонентами.

Занимательный случай был на сахарном заводе в Краснодарском крае — заказчик требовал релейную защиту с возможностью адаптации к сезонным изменениям нагрузки. Пришлось искать производителя который может программно менять уставки в зависимости от температуры и нагрузки. Нашли решение у того же Faleqi — их система позволяла загружать сезонные графики работы.

Самая частая ошибка при монтаже — экономия на монтажном пространстве. По нормам нужно минимум 1,2 метра с лицевой стороны, но заказчики вечно пытаются сэкономить сантиметры. Потом обслуживающий персонал мучается. Особенно критично для стационарных исполнений где доступ к аппаратуре ограничен.

Заземление — вечная тема. Видел как на объекте в Сочи смонтировали идеально но забыли про антикоррозийную обработку заземляющих шин — через год начались проблемы с переходными сопротивлениями. Теперь всегда требую оцинкованные шины даже для внутренней установки.

Пусконаладочные работы — это отдельная история. Особенно когда объект сдан в эксплуатацию частями. Помню, на ТЭЦ в Кемерово пришлось запускать распределительное устройство под нагрузкой потому что график сорвали. Хорошо что современная защита позволяет такие операции — главное чтобы производитель предусмотрел соответствующие режимы.

Срок службы у хорошего стационарного РУ — лет 25 минимум. Но через 10-12 лет обычно требуется модернизация систем защиты и управления. Вот здесь как раз видно качество первоначального проекта — если заложили резервные каналы связи и места для дополнительных модулей, то модернизация проходит в разы проще.

Диагностика — современные производители типа ООО Фалэци Электрик (Шанхай) предлагают встроенные системы мониторинга состояния оборудования. Но на практике многие эксплуатирующие организации экономят на этом — мол, и так работает. Пока не случится авария конечно.

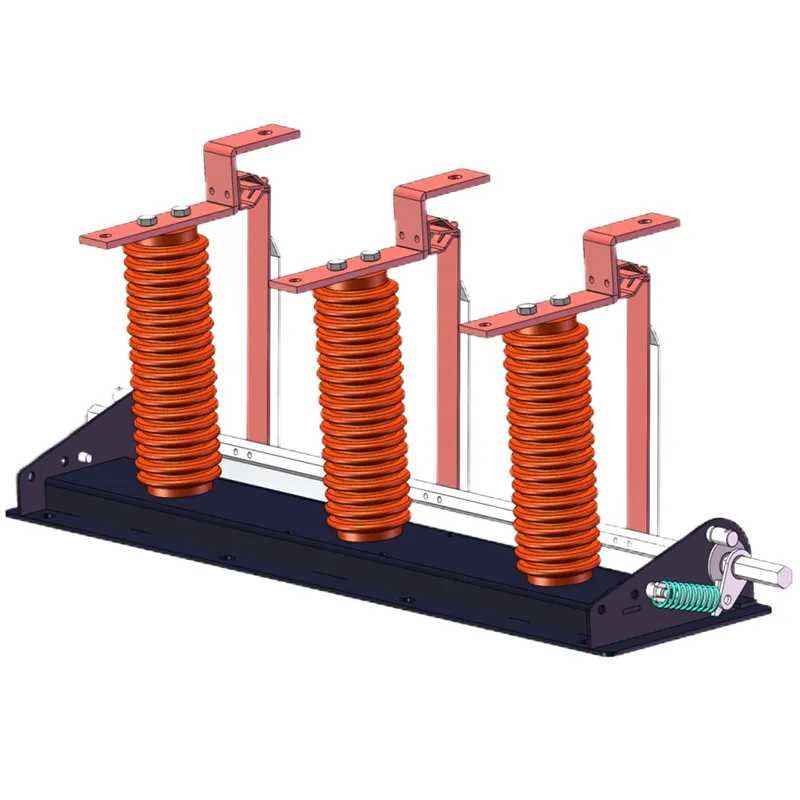

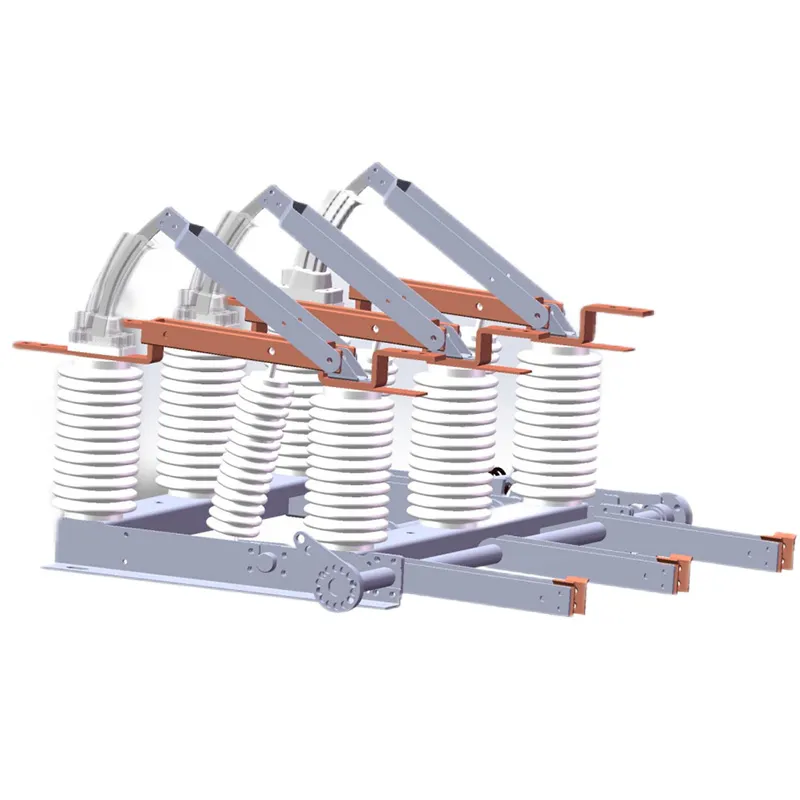

Запчасти — больной вопрос. С отечественными производителями обычно проще, но сроки поставки могут быть большими. У совместных предприятий склады запчастей обычно есть в России, но цены выше. Оптимально — иметь стратегический запас критических компонентов типа микропроцессорных терминалов или силовых разъединителей.

Сейчас явный тренд на цифровизацию и миниатюризацию. Шкафы шириной 375 мм уже не редкость, скоро дойдем до 300 мм. Но здесь важно не переборщить — слишком плотная компоновка усложняет обслуживание. Некоторые производители уже столкнулись с перегревом в ультракомпактных исполнениях.

Интеграция с системами ВИЭ — перспективное направление. Тот же Faleqi предлагает решения для солнечной и ветровой генерации что логично учитывая их специализацию на новом энергетическом оборудовании. Но пока такие проекты в России носят скорее экспериментальный характер.

По моим наблюдениям, в ближайшие 5 лет мы увидим массовый переход на интеллектуальные стационарные РУ с полным циклом телеметрии и самодиагностики. Дорого конечно, но для критически важных объектов — необходимость. Главное чтобы производители не забывали про базовые принципы надежности в погоне за 'умными' функциями.