Когда речь заходит о стационарных РУ на 27,5 кВ, многие сразу представляют громоздкие металлические шкафы с устаревшими решениями. Но в реальности этот сегмент переживает тихую революцию — особенно в части миниатюризации и интеллектуализации. Если брать наш опыт, то ключевой ошибкой часто становится заказ 'по привычке', без учета современных возможностей интеграции первичных и вторичных цепей.

Напряжение 27,5 кВ исторически закрепилось за железнодорожными сетями и некоторыми промышленными объектами. Но в отличие от стандартных 35 кВ, здесь всегда есть требования к компактности — особенно при модернизации существующих подстанций, где каждый сантиметр площади на счету.

Мы как-то столкнулись с проектом, где заказчик требовал разместить РУ в помещении с высотой потолков 3,5 метра. Пришлось пересматривать классическую компоновку и переходить на каскадное расположение отсеков. Кстати, именно тогда убедились, что стационарное распределительное устройство с воздушной изоляцией может быть не таким уж 'стационарным' в плане гибкости монтажа.

Еще момент — температурный режим. В закрытых помещениях без принудительной вентиляции летом температура может достигать 45°C. Для вакуумных выключателей это критично — приходится либо закладывать запас по току, либо использовать специальное исполнение. Некоторые производители об этом умалчивают, пока не столкнешься с отказом при приемосдаточных испытаниях.

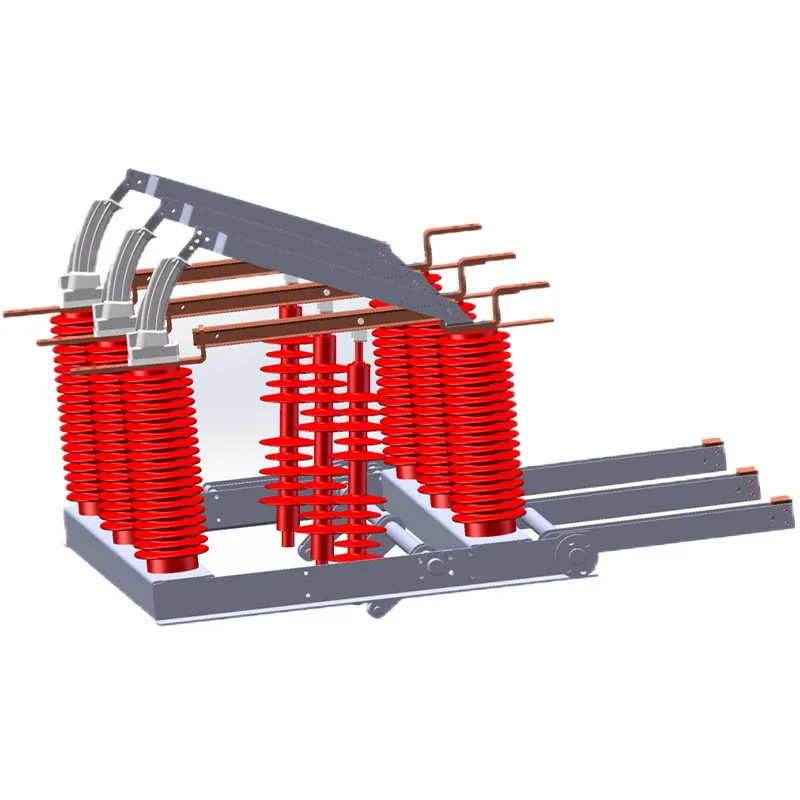

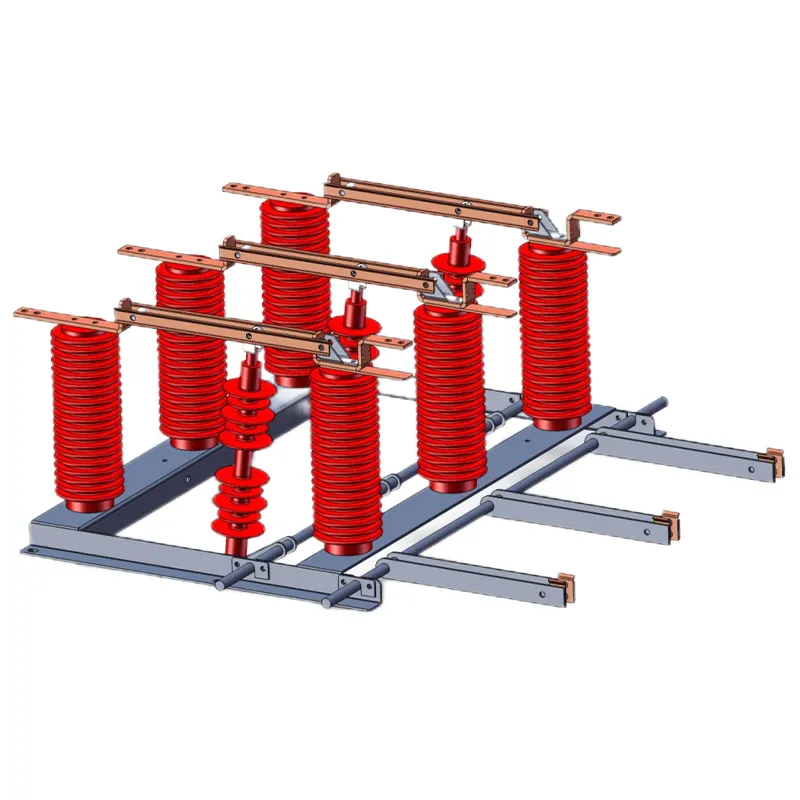

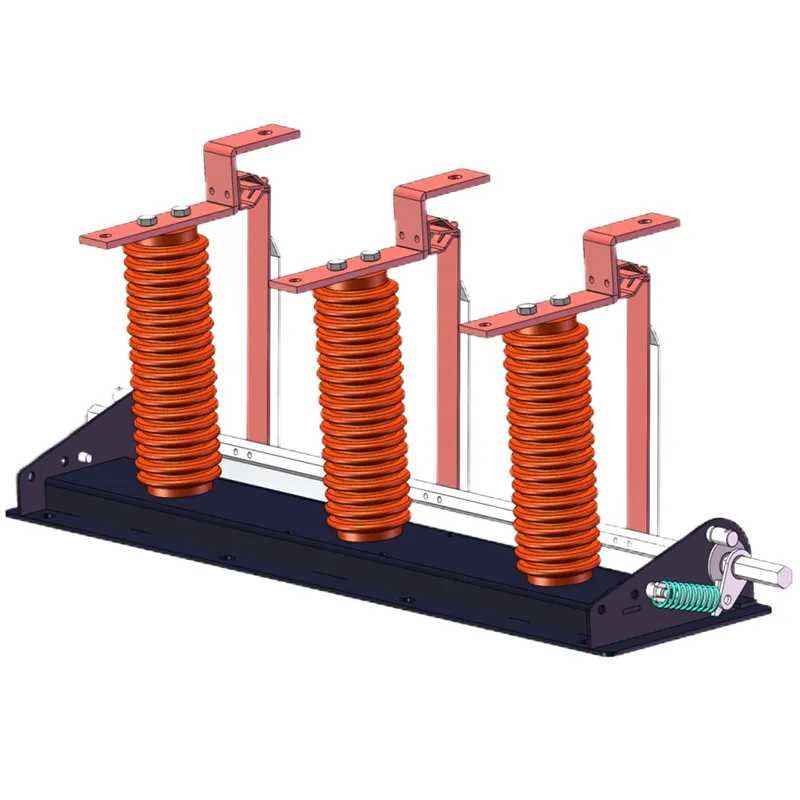

Если лет десять назад стандартная ширина ячейки 27,5 кВ была мм, то сейчас появились решения на 600 мм — как раз те самые миниатюрные КРУ с воздушной изоляцией. Но здесь есть подводные камни: при уменьшении габаритов страдает ремонтопригодность.

Помню, как на одном из объектов пришлось демонтировать полтора метра обшивки, чтобы добраться до датчика положения выключателя. Производитель сэкономил на обслуживаемых зонах, и в итоге простейшая операция заняла 4 часа вместо 20 минут. Поэтому теперь всегда смотрим не только на технические характеристики, но и на доступ к ключевым узлам.

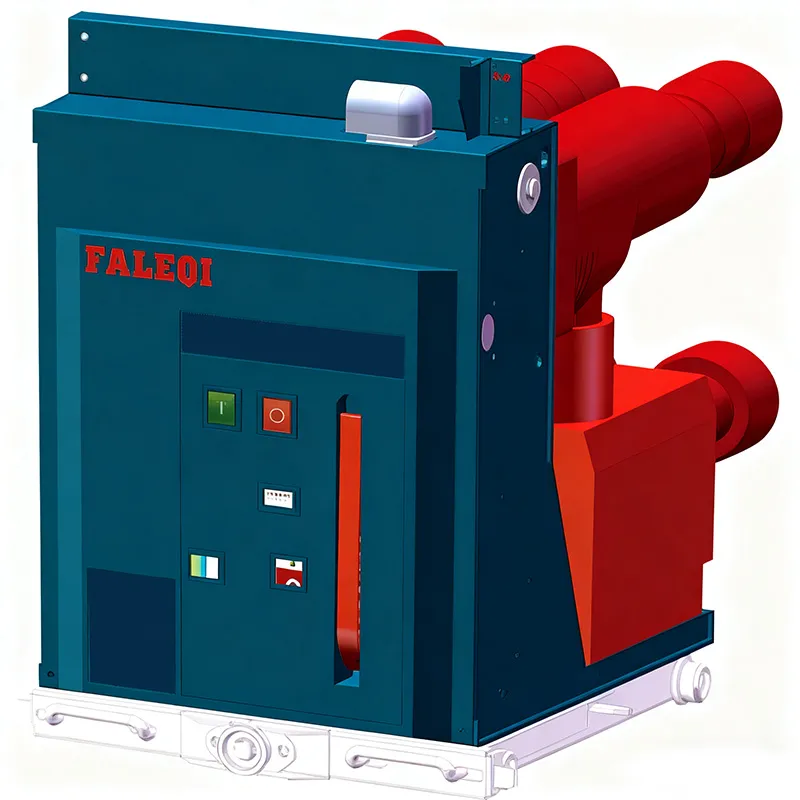

Особенно интересны разработки ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в части интеллектуальных функций. Их подход к телесигнализации и дистанционному управлению реализован без излишнего усложнения — что редкость для решений с интеграцией первичных и вторичных цепей. Обычно либо функционал избыточен, либо критически важные параметры остаются без мониторинга.

Первое, на что смотрю — наличие полного цикла производства. Если компания собирает РУ из чужих компонентов, всегда будут проблемы с согласованием гарантий и заменой комплектующих. Faleqi здесь выгодно отличается — они сами производят выключатели на 7,2-40,5 кВ, а значит могут оперативно адаптировать оборудование под нестандартные требования.

Второй момент — тестирование. У многих производителей протоколы испытаний показывают идеальные параметры, но при независимой проверке выявляются отклонения по стойкости к КЗ. Особенно это касается механической стойкости главных цепей — бывали случаи, когда шины деформировались после первого же короткого замыкания.

Третий аспект — документация. Казалось бы, мелочь, но когда на объекте нет схем соединений на русском языке с четкой маркировкой, монтаж превращается в кошмар. Китайские производители часто экономят на локализации, но ООО Фалэци Электрик здесь приятное исключение — у них даже паспорта оборудования адаптированы под наши нормы.

Сейчас все говорят про 'умные' РУ, но на практике часто оказывается, что заложенные функции либо не используются, либо требуют дорогостоящей доработки. Наиболее востребованы на объектах телеизмерение токов нагрузки и дистанционное переключение — это реально экономит время оперативного персонала.

А вот с самодиагностикой сложнее. Теоретически система должна предупреждать о износе контактов или снижении диэлектрической прочности, но на деле алгоритмы часто выдают ложные срабатывания. Приходится либо отключать эти функции, либо тратить время на анализ каждого сигнала.

У производителей из Шанхая интересный подход — они не пытаются внедрить все возможные интеллектуальные системы сразу, а предлагают модульную структуру. Можно начать с базового мониторинга и постепенно наращивать функционал по мере необходимости. Это особенно актуально для поэтапной модернизации существующих подстанций.

С появлением проектов 'солнце + ветер + накопление' требования к РУ 27,5 кВ изменились. Теперь нужна не просто коммутация, а управление потоками мощности с возможностью быстрого переключения между источниками. Стандартные решения здесь часто не работают — требуется адаптация под специфические режимы.

На одном из объектов с солнечными панелями столкнулись с проблемой — обратные токи при облачности вызывали ложные срабатывания защит. Пришлось совместно с Faleqi дорабатывать алгоритмы релейной защиты. Важно, что производитель пошел навстречу и предоставил инженеров для решения проблемы — это редкость в сегменте среднего напряжения.

Еще один нюанс — работа с накопителями энергии. Здесь токи заряда/разряда могут значительно превышать номинальные значения, при этом длительность таких процессов невелика. Стандартные выключатели не всегда выдерживают такие режимы, требуется специальный подбор по коммутационной стойкости.

Судя по последним проектам, будущее за гибридными решениями — когда распределительное устройство проектируется с учетом возможного расширения функционала. Например, изначально закладываются места для датчиков частичных разрядов или системы мониторига состояния изоляции, даже если эти системы пока не устанавливаются.

Также наблюдается движение в сторону унификации — производители стараются сократить номенклатуру компонентов без потери гибкости конфигурирования. Это удешевляет не только производство, но и последующее обслуживание.

Что касается конкретно 27,5 кВ, то здесь явный тренд на дальнейшую миниатюризацию. Уже появляются прототипы ячеек шириной 450 мм с полным функционалом — правда, пока сложно сказать, насколько они будут надежны в реальной эксплуатации. Но сам факт таких разработок показывает, что этот сегмент продолжает развиваться, несмотря на кажущуюся консервативность.