Когда слышишь про стационарное распределительное устройство на 400 кВ, первое, что приходит в голову — это монстр весом в десятки тонн, который должен стоять вечно. Но на практике даже такие гиганты требуют не столько 'железной' надежности, сколько продуманной адаптации под реальные нагрузки. Многие до сих пор путают стационарные и выкатные конструкции, думая, что раз уж устройство стационарное, то его можно 'поставить и забыть'. Это опасное заблуждение — особенно когда речь идет о поставщиках, которые не всегда учитывают, как их оборудование поведет себя в российских сетях с частыми перепадами напряжения.

Если говорить конкретно про 400 кВ, то здесь стационарность — это не просто отсутствие колесиков. Речь о компоновке, где все элементы жестко зафиксированы, а доступ для обслуживания предусмотрен через съемные панели или люки. В свое время мы столкнулись с тем, что некоторые поставщики предлагали решения, где силовые шины располагались так, что для замены одного предохранителя приходилось обесточивать всю секцию. Пришлось буквально на пальцах объяснять, что для наших подстанций такой подход недопустим — простой даже на час уже критичен.

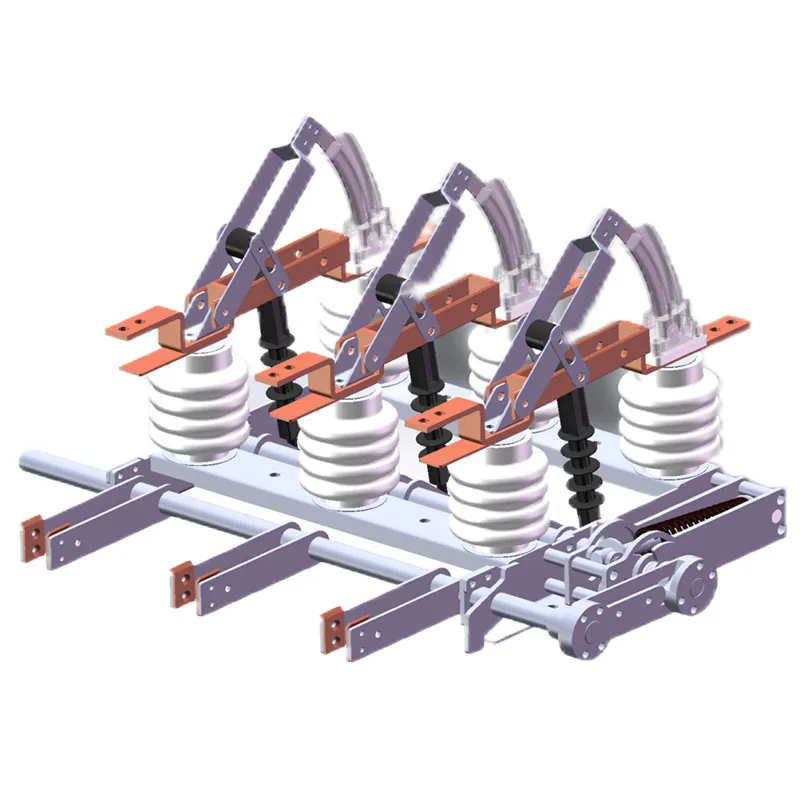

Кстати, про шины. В стационарных устройствах на 400 кВ их сечение — это отдельная головная боль. Медь или алюминий? Медь надежнее, но дороже, алюминий легче, но требует специальных контактных групп. Мы как-то попробовали сэкономить на алюминиевых шинах — через полгода на соединениях появился налет, пришлось экстренно менять. Теперь только медь, и только с серебряным покрытием контактов.

И еще момент — изоляция. Воздушная кажется дешевле, но при 400 кВ расстояние между фазами должно быть таким, что габариты шкафа увеличиваются на треть. Элегаз компактнее, но требует абсолютной герметичности. Однажды на объекте в Сибири из-за перепадов температур в одном из отсеков появилась микротрещина — элегаз начал утекать, датчики сработали только когда давление упало на 15%. Хорошо, что успели отключить до пробоя.

Когда мы первый раз закупали стационарное распределительное устройство на 400 кВ, то ориентировались в основном на цену и сроки. Ошибка вышла дорогой — оборудование пришло с нестандартными креплениями, и монтаж затянулся на месяц. Теперь смотрим не только на сертификаты, но и на то, есть ли у поставщика опыт работы именно с российскими нормами ПУЭ. Например, требования к заземлению у нас строже, чем в Европе.

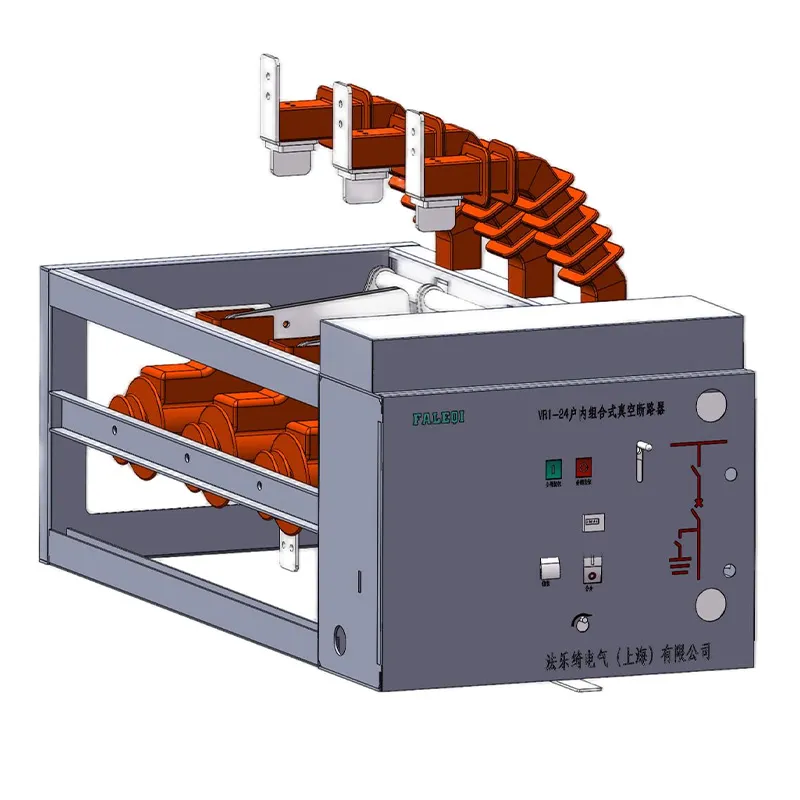

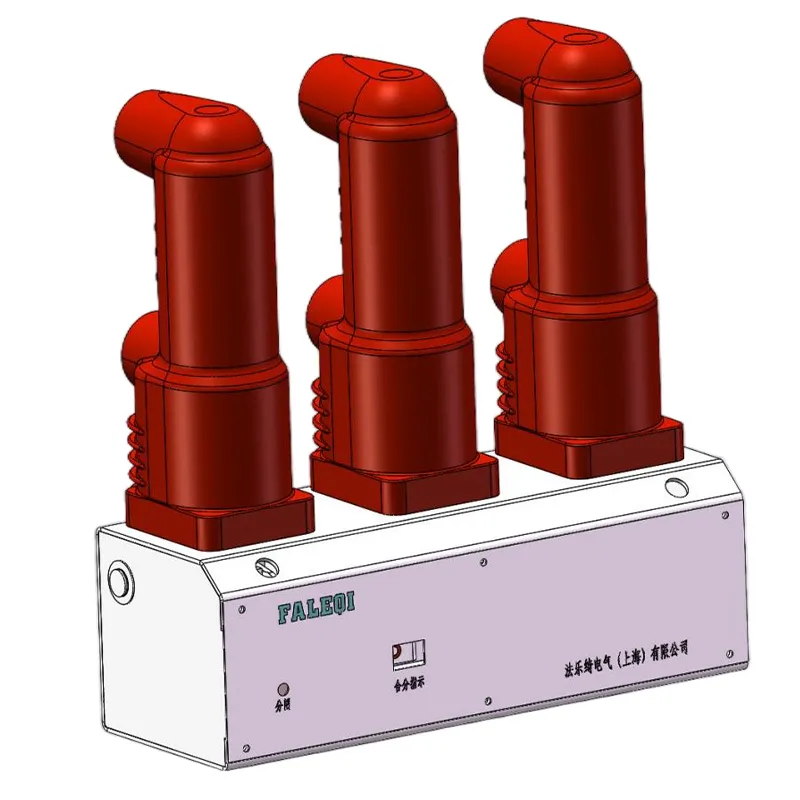

Сейчас мы сотрудничаем с ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — их подход мне нравится. Они не просто продают коробки с шинами, а сначала запрашивают данные по объекту: уровень влажности, среднюю температуру зимой/летом, наличие вибраций (например, если рядом ж/д пути). Для стационарного РУ это важно — ведь его нельзя просто откатить для ремонта.

Особенно оценил, что они сразу предлагают варианты компоновки. Например, для подстанции в районе с высокой грозовой активностью они посоветовали разнести вводы и секции шин на большее расстояние — добавили всего 5% к стоимости, но зато снизили риск межфазного КЗ при грозовых перенапряжениях. Такие нюансы обычно всплывают уже после монтажа, когда исправлять дорого.

Самое сложное в стационарных РУ 400 кВ — это не сборка, а выверка положения. Если фундамент хотя бы на 2-3 мм 'поведет', потом не состыкуются шинные мосты. Мы как-то потратили неделю на подгонку — пришлось фрезеровать посадочные места. Теперь всегда требуем от поставщика технадзор на этапе монтажа. Кстати, Faleqi это понимают и всегда отправляют своего инженера — он не только контролирует, но и обучает наших ребят тонкостям сборки.

Еще одна проблема, с которой столкнулись — температурные деформации. Летом на солнце корпус расширяется, зимой сжимается. В одном из первых проектов это привело к тому, что болтовые соединения ослабли. Пришлось ставить дополнительные температурные компенсаторы. Сейчас ООО Фалэци Электрик сразу закладывает их в конструкцию — видно, что люди учились на чужих ошибках.

И про кабельные вводы. В стационарных РУ их обычно делают снизу, но если помещение сырое — лучше перенести на высоту 1,5 метра. Мы этого не учли на первой объекте — в результате при затоплении кабельного канала вода по гофре дошла до основных шин. Хорошо, что УЗО сработало. Теперь всегда смотрим на уровень пола и возможные подтопления.

Даже самое качественное стационарное распределительное устройство на 400 кВ преподносит сюрпризы. Например, вибрации. Казалось бы, оборудование статичное, но при больших токах шины начинают 'гудеть'. Со временем это приводит к ослаблению контактов. Мы теперь раз в полгода обязательно протягиваем все соединения — даже те, что считаются необслуживаемыми.

Еще неожиданностью стали... птицы. Синицы залетали через вентиляционные решетки и садились на шины. После нескольких инцидентов пришлось ставить сетки с ячейкой 5 мм. Faleqi теперь предлагает такие сетки как опцию — видимо, с этой проблемой сталкиваются не только мы.

Самое сложное — диагностика. В выкатных ячейках можно откатить тележку и проверить контакты. Здесь же приходится работать под напряжением (с соблюдением всех мер безопасности, конечно). Мы используем тепловизоры, но они не всегда показывают начальную стадию деградации контакта. Сейчас пробуем ультразвуковой контроль — вроде бы дает результаты.

Современные стационарные РУ 400 кВ — это уже не просто набор шкафов. Мы постепенно переходим к цифровизации. Например, в последнем проекте с ООО Фалэци Электрик мы установили датчики частичных разрядов прямо в элегазовых отсеках. Данные передаются онлайн, и можно видеть динамику старения изоляции. Правда, пришлось повозиться с настройкой — чувствительность сначала была слишком высокая, выдавала ложные срабатывания.

Еще один тренд — миниатюризация. Тот же Faleqi предлагает решения шириной всего 600 мм для 400 кВ. Казалось бы, мелочь, но когда у тестя подстанция в историческом здании, где нельзя менять габариты помещений — это спасение. Правда, пришлось жертвовать удобством обслуживания — некоторые узлы теперь можно проверить только с помощью эндоскопа.

Что хочу сказать в итоге: стационарное распределительное устройство на 400 кВ — это всегда компромисс между надежностью, стоимостью и удобством эксплуатации. И главное — найти поставщика, который понимает эти балансы. Не того, кто продаст подешевле, а того, кто предупредит: 'вот здесь через 5 лет могут быть проблемы, давайте сразу сделаем так'. У нас пока такой подход нашли только у китайских партнеров — возможно, потому что они сами прошли путь от копирования к реальным инновациям.