Когда слышишь 'стационарное РУ на 20 кВ', первое, что приходит в голову — это навечно залитые бетоном ячейки с разъединителями, которые прослужат лет пятьдесят. Но в реальности даже стационарность бывает разной: кто-то до сих пор заливает фундаменты под каждый аппарат, а кто-то использует модульные решения, где та же стационарность достигается за счёт жёсткого каркаса и анкеровки. Вот на этом этапе многие проектировщики ошибаются, думая, что раз устройство стационарное, то его можно 'воткнуть' где угодно. На деле же расположение шин, их сечение и даже материал изоляторов влияют на то, как поведёт себя распределительное устройство при КЗ — видел случаи, когда при 20 кВ шины 'выплясывали' так, что срезали болты на опорных изоляторах.

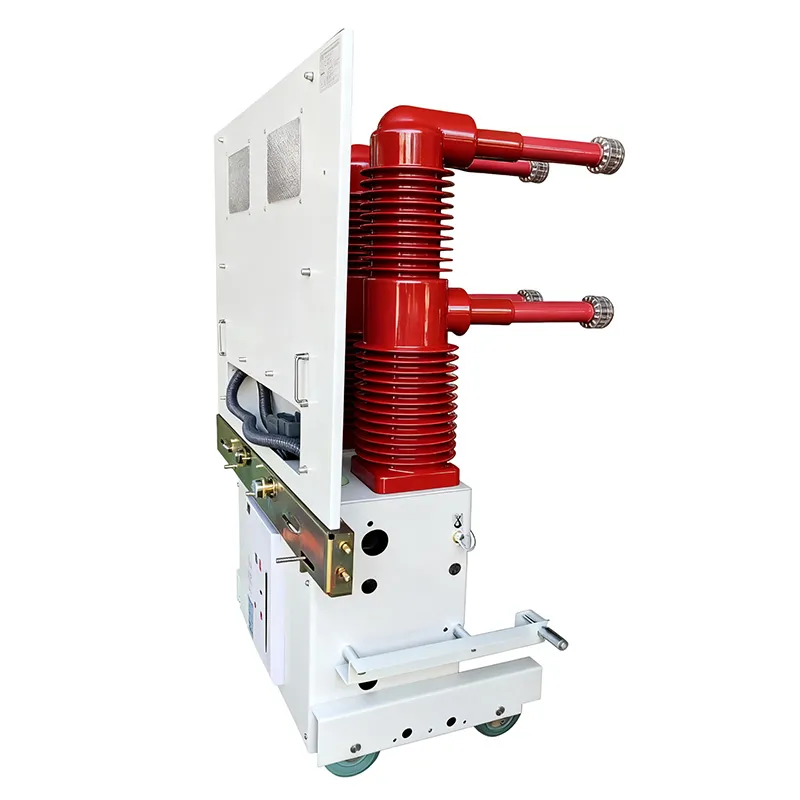

Если брать классику, то стационарное РУ — это когда все аппараты жёстко закреплены, а соединения между ними неизменны. Но сейчас границы размываются: те же КСО (комплектные распределительные устройства) часто монтируют на стационарных фундаментах, но при этом внутри могут быть выкатные элементы. Вот тут и начинается путаница — некоторые заказчики требуют 'полной стационарности', подразумевая отсутствие любой механики, а по факту получают усложнённое обслуживание. Помню объект, где из-за такого требования пришлось ставить отдельные разъединители на каждую секцию, хотя можно было обойтись элегазовыми выключателями с заземляющими ножами.

С напряжением 20 кВ есть свои тонкости — это уже не 6, и не 10, где много типовых решений. Изоляция должна быть рассчитана с запасом, особенно если речь о районах с загрязнённой атмосферой. Как-то в портовой зоне ставили РУ — через полгода на изоляторах солевой налёт привёл к поверхностным перекрытиям. Пришлось менять на изоляцию с увеличенной длиной пути утечки, да ещё и с гидрофобным покрытием. Вот такие моменты в каталогах не всегда описаны.

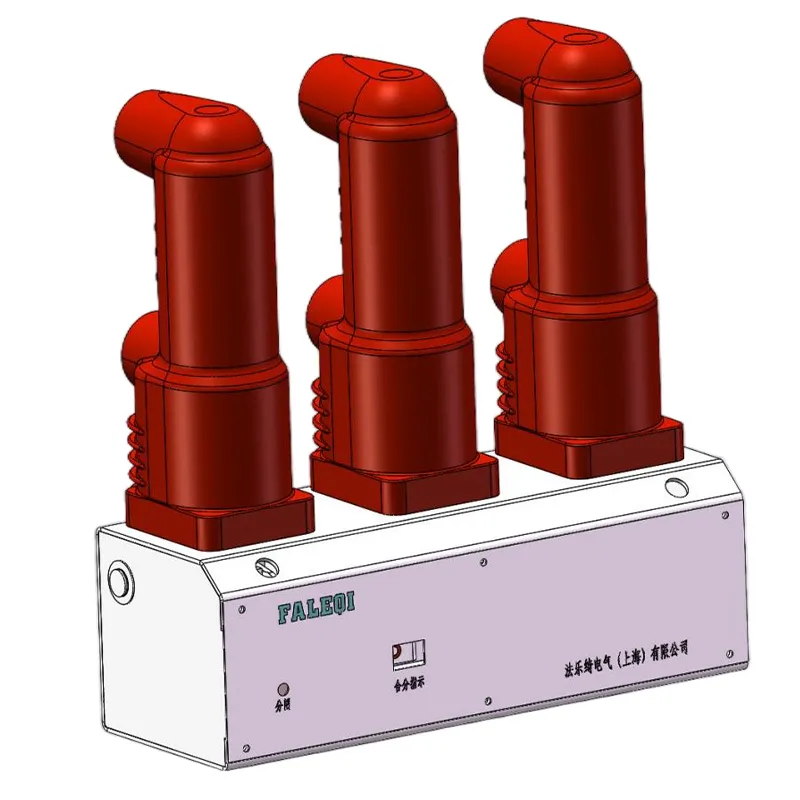

Сейчас многие переходят на элегазовые решения, но для стационарных РУ это не всегда оправдано — ремонт сложнее, да и стоимость выше. Вакуумные выключатели часто выигрывают, особенно если говорить о компактности. Кстати, у ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в ассортименте как раз есть интересные решения по вакуумным выключателям на 20 кВ — смотрел их каталог на https://www.faleqi.ru, там грамотно сочетают малые габариты с ремонтопригодностью.

Самая частая проблема — недооценка температурных расширений. Шины медные при нагреве от тока удлиняются, и если жёстко закрепить — начинает 'вести' конструкции. На одном из заводов в Сибири зимой при пуске РУ треснул опорный изолятор — оказалось, монтажники затянули все соединения 'до упора', не оставив люфта для температурных деформаций. Пришлось переделывать крепления, добавлять компенсаторы.

Ещё момент — заземление. В стационарных РУ часто делают контур по периметру, но если почва песчаная — сопротивление растёт. Приходится либо углубляться, либо добавлять вертикальные электроды. Один раз видел, как из-за плохого контура при грозовом разряде выгорела половина релейной защиты — потенциал 'гулял' по всему зданию.

С кабельными вводами тоже бывают казусы — некоторые производители экономят на герметизации, а потом в подстанцию попадает влага. Особенно критично для 20 кВ, где даже небольшое увлажнение изоляции приводит к частичным разрядам. Тут важно смотреть на исполнение вводов — должны быть либо мастичные заливки, либо термоусаживаемые муфты с контролем герметичности.

С выключателями сейчас проще — вакуумные практически вытеснили масляные, но и среди вакуумных есть нюансы. Например, коммутационная стойкость при отключении токов КЗ — некоторые дешёвые модели после 10-15 отключений теряют характеристику. Лучше брать с запасом, особенно если объект с двигательной нагрузкой, где возможны частые пусковые токи.

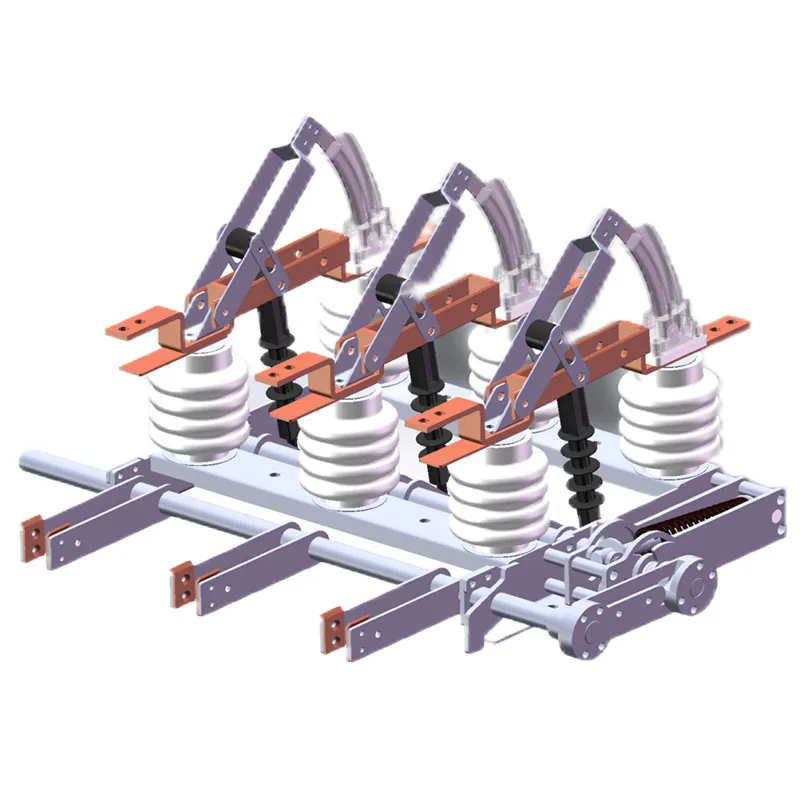

Разъединители — отдельная тема. В стационарных РУ их часто ставят для видимого разрыва цепи, но не все учитывают, что при 20 кВ даже отключённый разъединитель может стать источником опасности из-за наведённого напряжения. Поэтому обязательно ставить заземляющие ножи, причём с проверкой контакта — мегомметром проверять каждый.

Что касается релейной защиты, то тут тенденция к цифровизации. Но в стационарных РУ не всегда есть смысл ставить 'навороченные' терминалы — иногда достаточно классических электромеханических реле, которые надёжнее в суровых условиях. Хотя, если говорить о современных решениях, то у Фалэци Электрик в описании продукции упоминается телесигнализация и дистанционное управление — это как раз то, что сейчас востребовано для интеграции в АСУ ТП.

Стационарное РУ тем и хорошо, что требует минимум обслуживания — но это не значит, что можно забыть о нём на годы. Раз в год нужно проверять затяжку контактов, осматривать изоляторы на предмет трещин, контролировать состояние уплотнений. Замечал, что в помещениях с вибрацией (например, рядом с компрессорными) контакты могут ослабевать — лучше ставить контргайки или пружинные шайбы.

Если говорить о ремонте, то главная сложность — доступ к аппаратам. В выкатных ячейках всё проще, а здесь иногда приходится демонтировать соседние секции. Поэтому при проектировании нужно закладывать монтажные зазоры — не менее 800 мм между ячейками, иначе потом не подлезешь с инструментом.

Из интересного — сейчас некоторые производители, включая ООО Фалэци Электрик (Шанхай), предлагают решения с предварительной диагностикой. Датчики частичных разрядов, термографы встроенные — это уже не фантастика, а реальность. Особенно актуально для ответственных объектов, где простой невозможен.

Стационарные РУ постепенно уступают место комплектным, но полностью их не заменят — там, где нужна высокая надёжность и простота, они останутся. Другое дело, что появляются гибридные решения — те же КРУ с элементами стационарного монтажа. Возможно, лет через десять мы увидим РУ, где силовая часть стационарная, а управление и защита — полностью цифровые, с возможностью адаптации под изменение схемы.

Если говорить о новых технологиях, то интересно направление интеллектуальных распределительных устройств — где не просто телеметрия, а полноценная система анализа режимов. Упомянутая компания Фалэци Электрик как раз заявляет о прорывных результатах в области интеллектуальных РУ среднего напряжения — хотелось бы посмотреть на их реализацию в металле.

В целом, стационарное РУ на 20 кВ — это не архаика, а вполне живая тема, особенно для промышленных предприятий. Главное — не цепляться за старые ГОСТы, а смотреть на реальные эксплуатационные качества. И да, всегда иметь запас по току КЗ — жизнь показывает, что проектные значения часто оказываются заниженными.