Когда слышишь про стационарное РУ на 24 кВ, первое что приходит в голову — это наверняка какая-то типовая сборка, почти как КСО. Но на практике даже в этом сегменте есть десятки нюансов, которые определяют, простоит ли щитовая 30 лет или начнет сыпаться после первого цикла термических нагрузок. Многие заказчики до сих пор путают стационарные и выкатные конструкции, не понимая, что для объектов с редким обслуживанием стационарка — это не экономия, а грамотный выбор.

В работе с стационарное распределительное устройство на 24 кВ часто сталкиваешься с парадоксом: с одной стороны, оборудование кажется упрощенным по сравнению с КРУ 35 кВ, с другой — требования по изоляции и коммутации тут почти такие же жесткие. Помню, на одном из объектов в Подмосковье заказчик требовал разместить шкафы в неотапливаемом помещении с колебаниями влажности. Пришлось пересматривать класс изоляции всех шинных соединений — стандартные решения не подходили.

Особенность именно 24 кВ в том, что это пограничное напряжение между средним и высоким классом. Здесь уже нельзя использовать упрощенные методы расчета токов КЗ, но при этом многие проектировщики по привычке применяют подходы для 10 кВ. Результат — недобор по динамической стойкости, особенно когда речь идет о генераторных вводах.

В последние годы появился запрос на компактные исполнения. Например, ООО Фалэци Электрик (Шанхай) предлагает решения шириной от 500 мм на ячейку, что для стационарных устройств довольно серьезное заявление. Но готов ли рынок к таким габаритам? На своем опыте скажу — не всегда. Монтажники часто не имеют опыта работы с таким плотным монтажом, и первые пуски затягиваются.

Самая распространенная ошибка — экономия на измерительных трансформаторах. В проектах часто закладывают минимальный набор: ТТ на вводах да пару ТН. А потом при эксплуатации выясняется, что для мониторинга качества энергии или учета нужны дополнительные точки измерения. Переделка в стационарном РУ — это всегда дороже, чем в выкатном.

Еще один момент — недооценка температурных режимов. В стационарных конструкциях нет принудительной вентиляции, как в некоторых КРУ, поэтому тепловыделение нужно рассчитывать особенно тщательно. Как-то раз видел, как в РУ на 24 кВ при номинальном токе 2000 А начало 'плыть' изоляция на шинах всего через год эксплуатации. Причина — проектировщик не учел солнечную радиацию через остекление в щитовой.

Сейчас многие производители, включая ООО Фалэци Электрик (Шанхай), предлагают интеллектуальные системы мониторинга для стационарных РУ. Но здесь важно понимать: если объект не требует дистанционного управления, иногда надежнее обойтись минимальной автоматикой. Лишняя электроника в простых схемах — лишь дополнительные точки отказа.

При монтаже стационарного РУ на 24 кВ всегда обращаю внимание на три вещи: выравнивание рамы, качество заземления и подготовку кабельных вводов. Казалось бы, элементарные вещи, но именно они определяют, как поведет себя оборудование при первых КЗ.

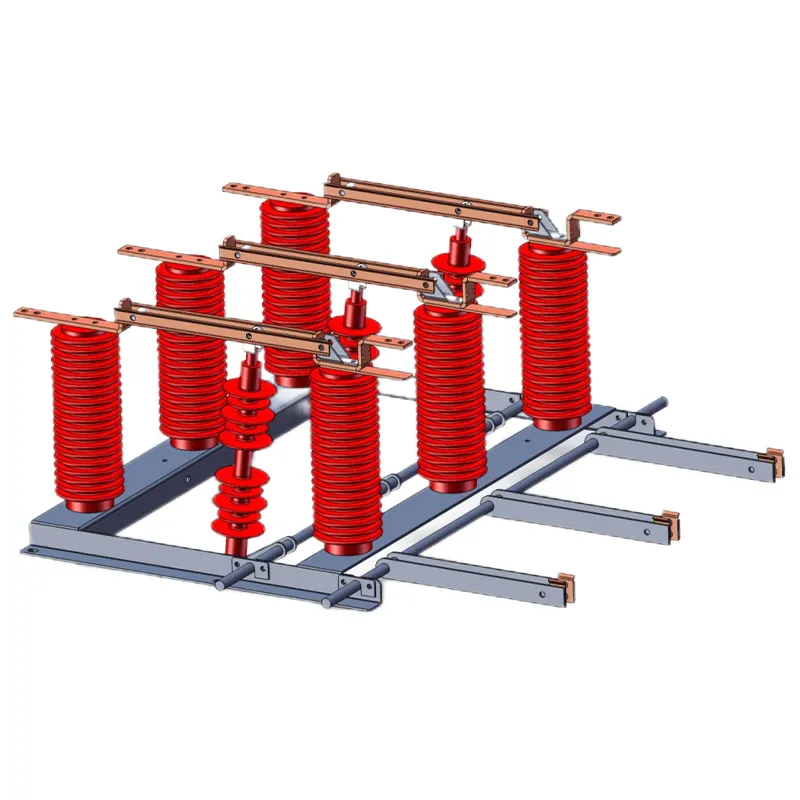

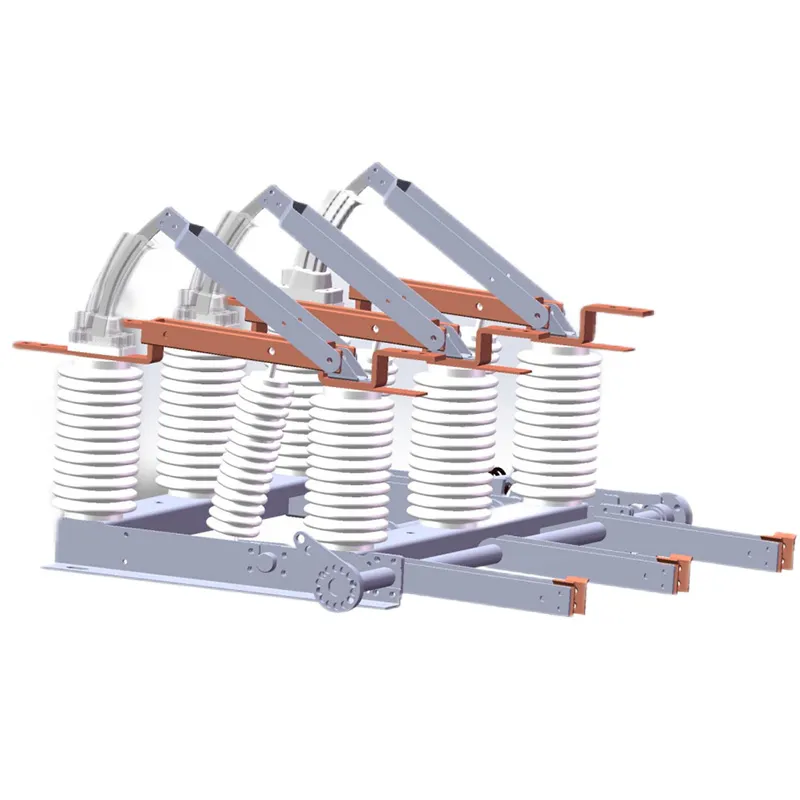

Шинные мосты в стационарных устройствах — отдельная тема. Если в КРУ они обычно заводского исполнения, то здесь часто приходится делать сборку на месте. И здесь критичен момент затяжки контактов — перетянешь, сорвешь резьбу, недотянешь — будет перегрев. Лучше использовать динамометрический ключ, хотя многие монтажники до сих пор работают 'на глаз'.

Интересный опыт был с оборудованием от https://www.faleqi.ru — там применяется система двойного контакта на шинных соединениях, что для стационарных РУ довольно необычно. Сначала сомневался в целесообразности, но на испытаниях такое решение показало лучшую температурную стабильность при циклических нагрузках.

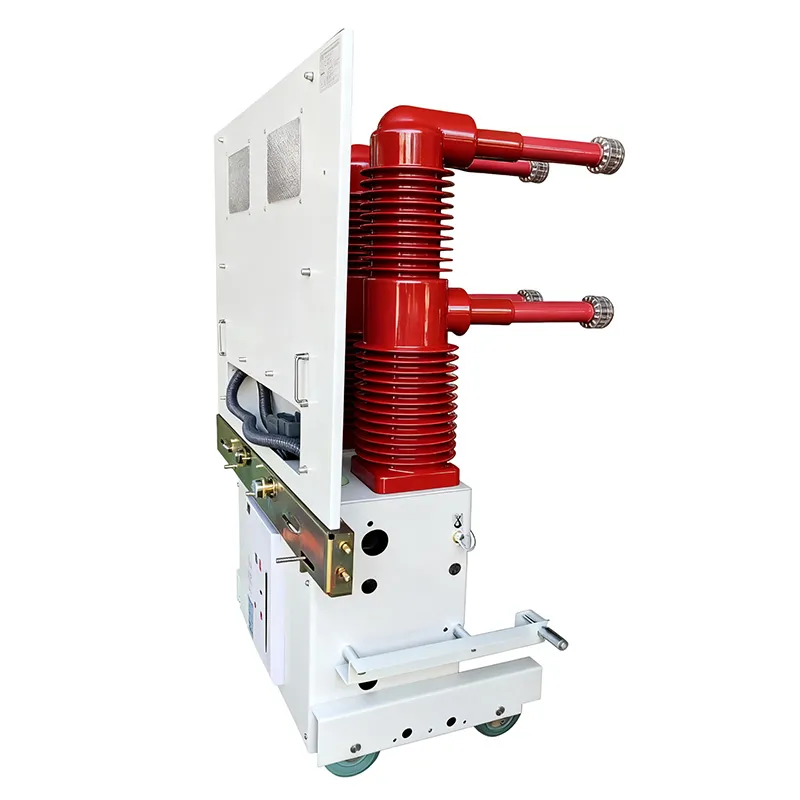

Выбор выключателей для стационарных РУ на 24 кВ — это всегда компромисс между ценой, габаритами и ресурсом. Вакуумные выключатели стали стандартом, но и у них есть нюансы. Например, для частых коммутационных операций лучше подходят аппараты с магнитным дутьем, хотя они и дороже.

Заметил тенденцию: многие сейчас стараются ставить в стационарные РУ те же выключатели, что и в выкатные ячейки. Это не всегда оправдано — разная динамика нагрузок, разные условия охлаждения. Специализированные аппараты для стационарного монтажа, как у ООО Фалэци Электрик (Шанхай), часто показывают лучшую работу в продолжительных режимах.

Отдельно стоит упомянуть про защиту от перенапряжений. В стационарных РУ она должна быть обязательно — хотя бы на вводах. Видел случаи, когда экономия на ОПН приводила к выходу из строя всего оборудования при грозовых перенапряжениях. Ремонт обходился дороже, чем стоила бы нормальная защита.

Судя по последним проектам, стационарные распределительные устройства постепенно 'умнеют'. Даже в базовых исполнениях теперь часто закладывают возможность установки датчиков частичных разрядов и температурного мониторинга. Это правильно — диагностика должна быть proactive, а не post factum.

Интересное направление — гибридные решения, где часть ячеек стационарные, а часть — выкатные. Особенно востребовано на объектах с разными категориями электроприемников. Но здесь важно не напортачить с согласованием характеристик — разные типы ячеек могут иметь разную стойкость к КЗ.

Если говорить о конкретных производителях, то ООО Фалэци Электрик (Шанхай) в своей линейке делает упор на интеллектуализацию даже для стационарных исполнений. Их подход к интеграции первичного и вторичного оборудования действительно упрощает монтаж и наладку. Хотя, честно говоря, для простых объектов некоторые 'умные' функции избыточны.

В целом, стационарное РУ на 24 кВ — далеко не архаика, а вполне современное решение для многих задач. Главное — не относиться к нему как к простой металлоконструкции с аппаратурой, а понимать физические процессы, которые в нем происходят. Тогда и проблем с эксплуатацией будет меньше, и срок службы соответствовать заявленному.