Когда слышишь про стационарное распределительное устройство на 35 кв, первое, что приходит в голову — это что-то громоздкое и устаревшее. Многие до сих пор путают их с КРУ, хотя разница принципиальная: здесь всё жёстко зафиксировано, никаких выкатных элементов. В прошлом году на одном из объектов в Новосибирске видел, как пытались адаптировать такое под автоматизированную систему — получилось дорого и не слишком надёжно. Думаю, стоит разобрать, где они реально нужны, а где проще поставить компактные решения.

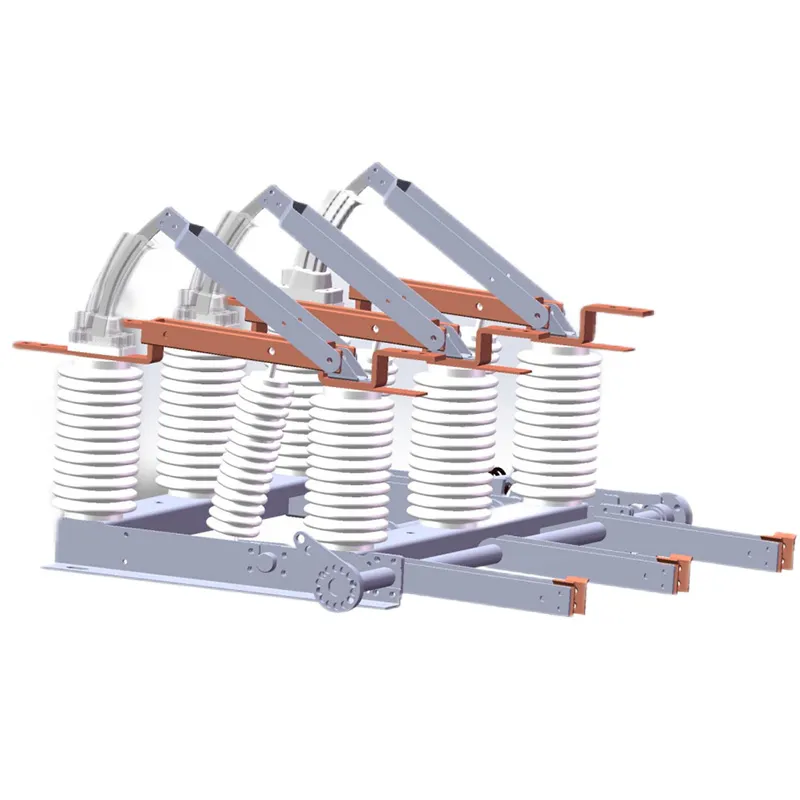

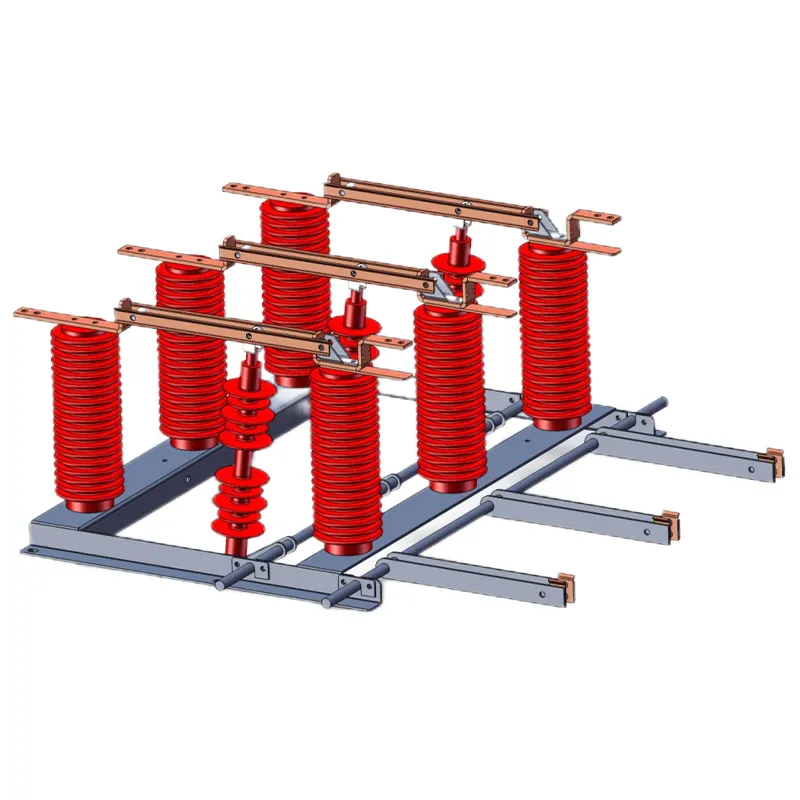

Если брать классическую компоновку, то стационарное распределительное устройство на 35 кв обычно собирается на основе разъединителей типа РЛНД или РВЗ. Помню, на подстанции под Красноярском использовали аппараты с ручным управлением — это создавало проблемы при аварийных отключениях. Сейчас чаще ставят двигательные приводы, но и тут есть нюанс: если не предусмотреть резервное питание для этих приводов, при общем сбое энергии вся система становится бесполезной.

Изоляция — отдельная тема. Воздушная изоляция дешевле, но требует больше места и чувствительна к загрязнениям. На химическом заводе в Дзержинске из-за выбросов в атмосферу приходилось чистить контакты ежемесячно. Элегазовые варианты компактнее, но ремонт сложнее — нужны спецбригады с оборудованием для утилизации SF6.

Шины чаще алюминиевые, реже — медные. Разница в цене существенная, но на токи до 2000А алюминий вполне справляется. Главное — качественно выполнить соединения: плохой контакт на шинах 35 кв приводит не просто к нагреву, а к полномасштабному возгоранию. Видел последствия на сахарном заводе в Воронежской области — восстановили за три недели, но простой обошелся дороже самой замены оборудования.

При монтаже стационарное распределительное устройство на 35 кв часто упирается в фундаменты. Заливали на одном из объектов фундамент с отклонением по уровню 2 см — пришлось добавлять прокладки под все опорные изоляторы. Проектировщики не всегда учитывают, что в зимний период грунт пучинит, и если не сделать компенсирующие зазоры, конструкцию может просто перекосить.

Кабельные вводы — ещё одна боль. Стандартные сальниковые уплотнения не всегда держат влагу, особенно при сезонных колебаниях температур. В Архангельске на ТЭЦ перешли на термоусаживаемые муфты — проблема ушла, но стоимость выросла на 15-20%. Для северных регионов это оправдано, в южных можно обойтись классикой.

Защита и автоматика — тут многое зависит от конкретного производителя. Отечественные реле типа РСТ, РСВ проверены временем, но требуют регулярной поверки. Микропроцессорные терминалы удобнее в настройке, но при скачках напряжения в сети 0,4 кв могут 'зависать'. Ставили как-то импортные защиты на стационарное распределительное устройство на 35 кв — срабатывали чётко, но когда потребовалось изменить уставки, оказалось, что ПО только на английском, а документация переведена с ошибками.

Сейчас многие пытаются модернизировать стационарное распределительное устройство на 35 кв под телеметрию и дистанционное управление. Столкнулся с проектом, где датчики температуры устанавливали прямо на контакты разъединителей — вроде бы логично, но при коммутациях возникали помехи, которые выводили из строя измерительные модули. Пришлось разрабатывать отдельные фильтры.

Интересный опыт был с подключением к SCADA-системе. Старое оборудование не имело цифровых выходов, поэтому использовали аналоговые датчики с преобразователями. Задержки по времени достигали 2-3 секунд — для оперативных переключений неприемлемо. В итоге часть функций оставили на местном управлении, а телеметрию вывели только для мониторинга.

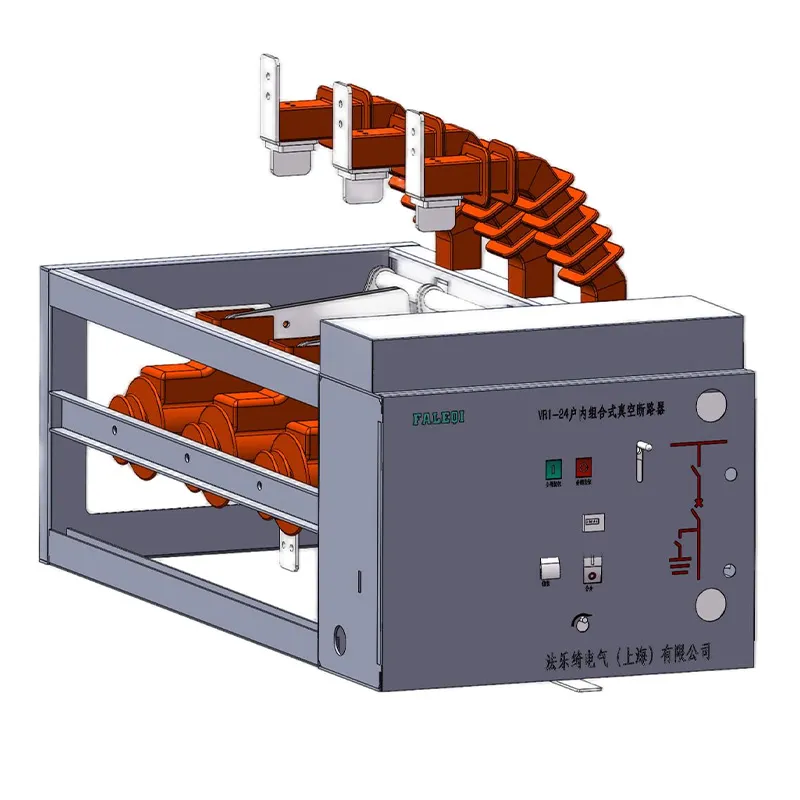

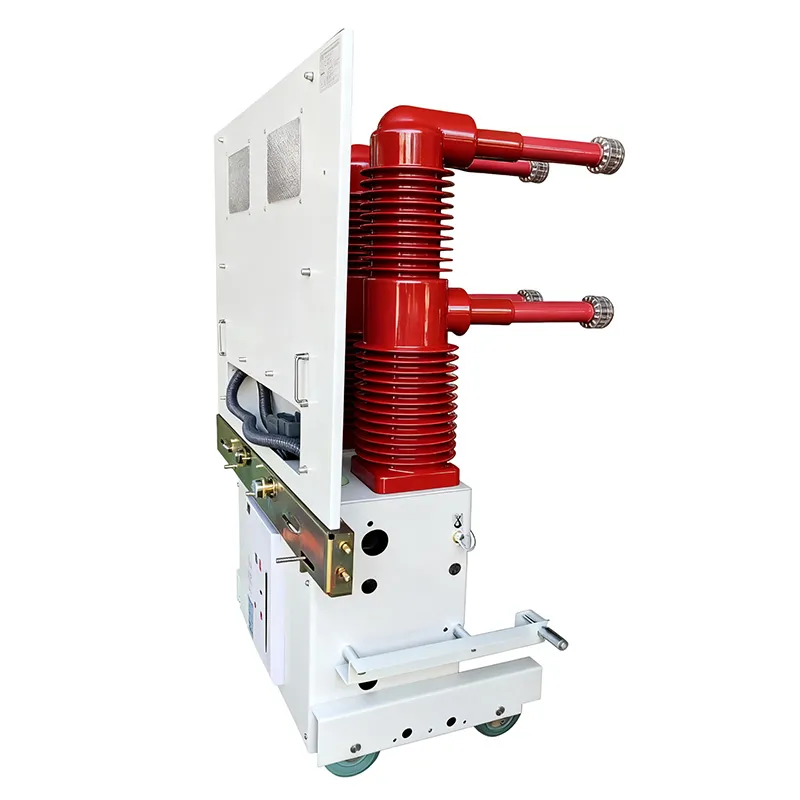

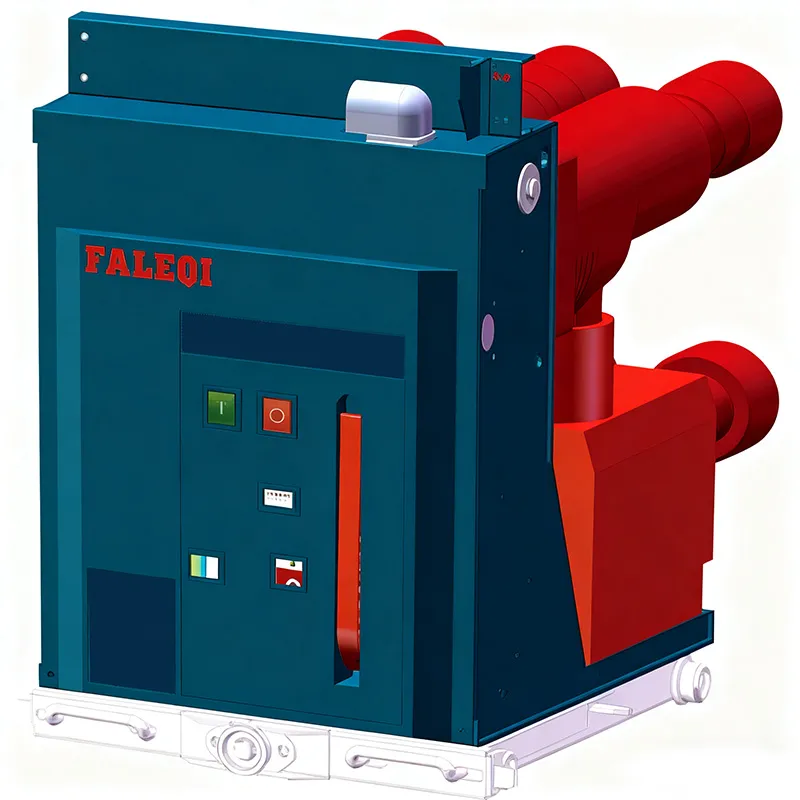

Сейчас появились решения, где первичные и вторичные цепи интегрированы изначально. Например, у ООО Фалэци Электрик (Шанхай) есть разработки по миниатюрным КСО с телемеханикой — они занимаются как раз такими системами. На их сайте https://www.faleqi.ru можно увидеть, как реализована концепция 'гуманистического управления электрификацией' — это про упрощение эксплуатации без потери функциональности.

Когда стоит выбирать именно стационарное распределительное устройство на 35 кв, а не КРУ? В первую очередь — когда не нужна частая коммутация. Для резервных вводов, питающих трансформаторов — идеально. А вот для частых оперативных переключений лучше подходят комплектные распределительные устройства с выкатными элементами.

По надёжности стационарные конструкции выигрывают за счёт простоты — меньше подвижных частей, значит, меньше износ. Но ремонтопригодность хуже: чтобы заменить один разъединитель, часто приходится отключать всю секцию. В КРУ это делается быстрее и безопаснее.

Стоимость — отдельный вопрос. Само оборудование дешевле КРУ на 20-30%, но монтаж и объём строительных работ обычно больше. Для нового объекта разница может нивелироваться, а при модернизации существующей подстанции стационарный вариант часто проще вписать в старые здания.

Сейчас стационарное распределительное устройство на 35 кв постепенно уступает место более компактным решениям, но полностью списывать со счетов рано. В отдалённых районах, где квалификация персонала ограничена, их продолжают ставить — проще обслуживать.

Интересное направление — гибридные системы, где часть оборудования стационарная, а ключевые коммутационные аппараты выполнены в выкатном исполнении. Такое решение видел на объекте ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — они комбинируют традиционные наработки с интеллектуальными системами контроля.

Экологический аспект тоже становится важнее. Элегаз — парниковый газ, и его использование постепенно ограничивают. Возможно, в будущем появятся вакуумные или воздушные выключатели для стационарных конструкций, которые будут соответствовать требованиям по экологии без потери эксплуатационных качеств.

Лично я считаю, что стационарное распределительное устройство на 35 кв ещё лет десять точно будет востребовано в промышленности — просто потому, что менять работающую систему, которая устраивает по надёжности, только ради модных тенденций, экономически нецелесообразно. Другое дело — новые проекты, там уже смотрят на комплексные решения, включая интеллектуальные функции.