Если брать конкретно трансформатор напряжения 24 кв – многие до сих пор путают его с силовым трансформатором, хотя это принципиально разные вещи. В моей практике был случай, когда на подстанции 'Заречная' закупили якобы 'аналогичное' оборудование у непроверенного поставщика, а потом полгода разбирались с погрешностями измерений. Сейчас объясню, где подвох.

Когда в 2018 году мы ставили трансформаторы на объекте в Ленинградской области, заметили странную закономерность: при монтаже в сырых камерах без дополнительной вентиляции появлялся конденсат на контактах. Причем визуально все выглядело нормально, но через 2-3 месяца начинались скачки коэффициента трансформации.

Кстати про изоляцию – масляные модели до сих пор живее всех живых, несмотря на моду на сухие трансформаторы. В условиях российских перепадов температур от -40 до +35 они стабильнее, хоть и требуют больше обслуживания. Но тут важно следить за качеством масла: как-то раз взяли партию с превышением кислотного числа, пришлось экстренно менять уже после приемочных испытаний.

Что точно не стоит делать – так это экономить на системах защиты от перенапряжений. Видел, как на частной подстанции поставили китайские ограничители без сертификации Росстандарта – через полгода при грозовом разряде выгорел не только сам трансформатор, но и часть релейной защиты.

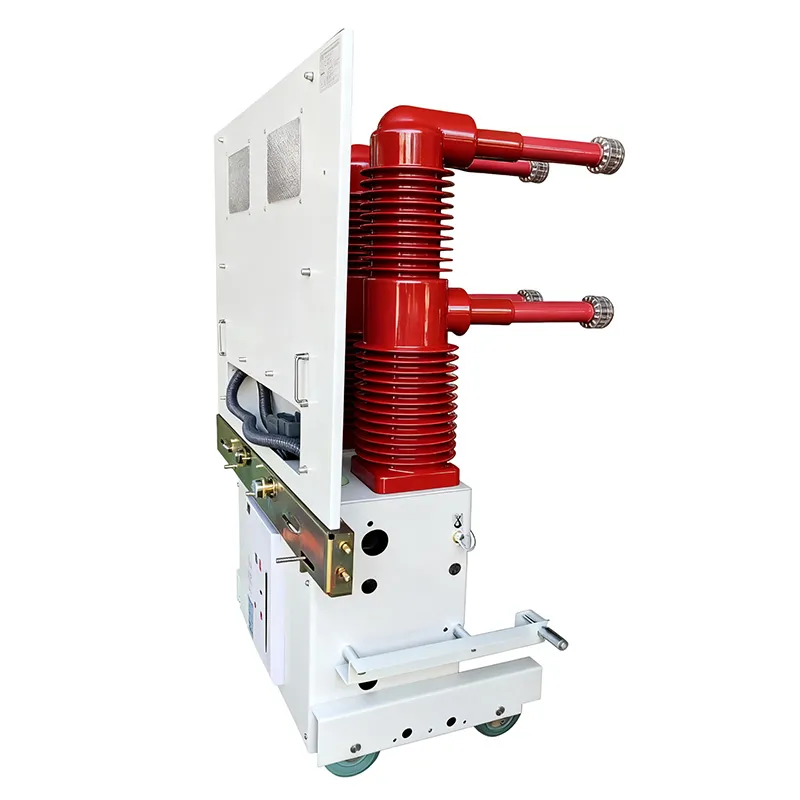

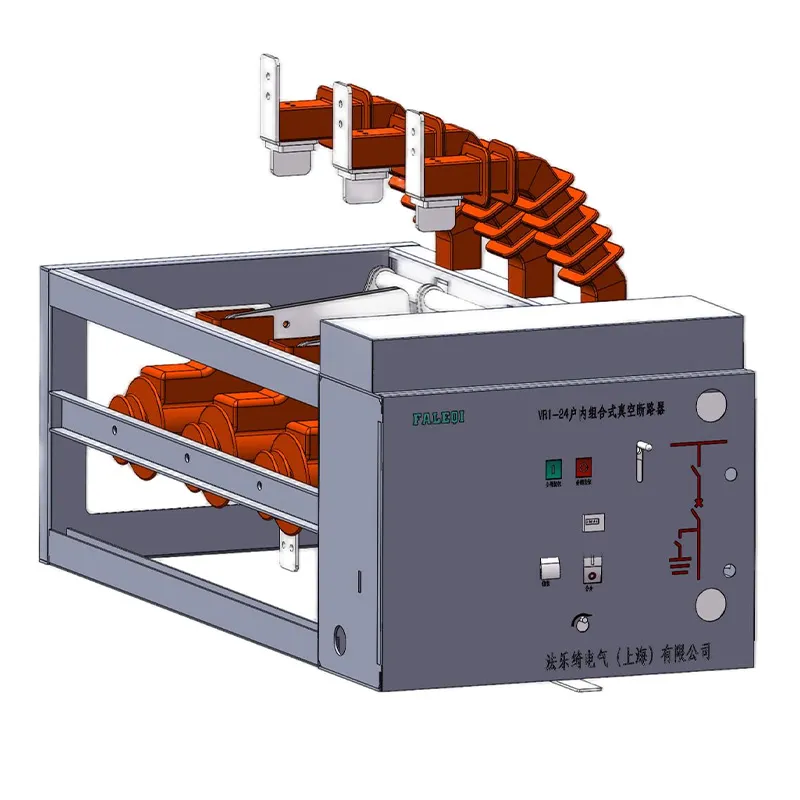

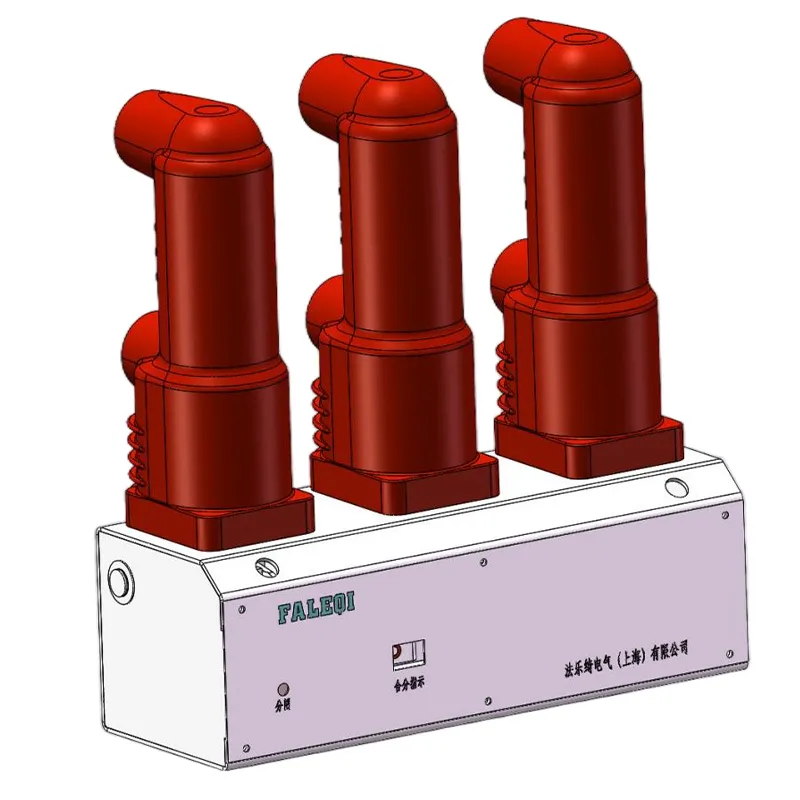

Сейчас много говорят про импортозамещение, но если брать конкретно трансформаторы напряжения 24 кв – отечественные образцы все еще проигрывают по точности измерений. Хотя в последние два года ситуация меняется: например, у ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' появились интересные разработки с компенсацией температурной погрешности.

Кстати, про эту компанию – они как раз делают упор на интеллектуальные решения для распредустройств среднего напряжения. На их сайте https://www.faleqi.ru видел модели с встроенными датчиками частичных разрядов – это реально упрощает диагностику, хотя и добавляет 15-20% к стоимости.

Запомнился случай с их оборудованием на солнечной электростанции в Крыму – там как раз использовались их трансформаторы с дополнительной защитой от постоянной составляющей. Правда, пришлось дорабатывать систему крепления – стандартные кронштейны не подошли под наши опоры.

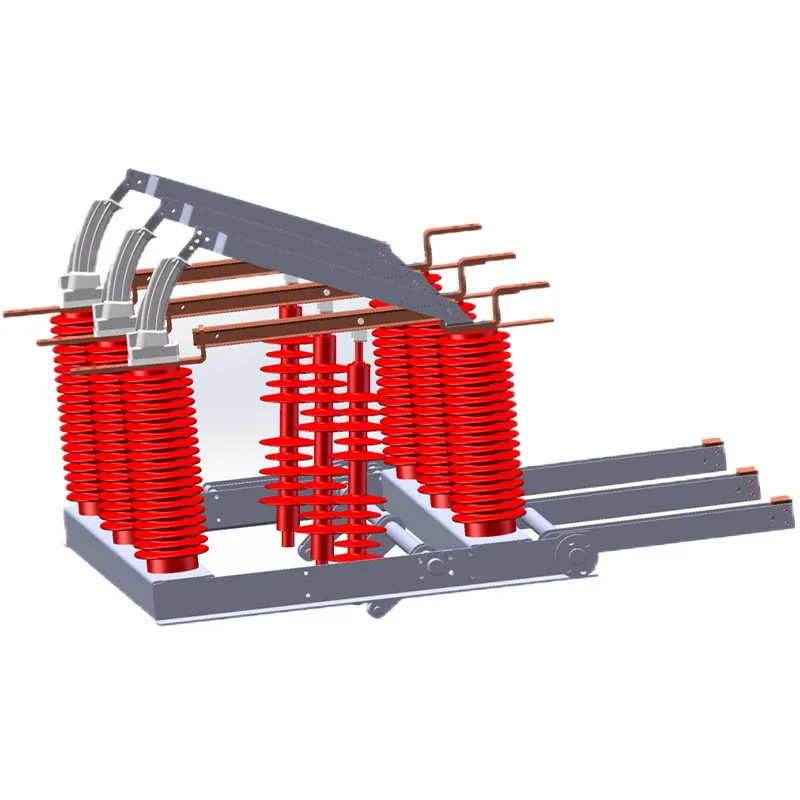

В Сибири главная проблема – не морозы, как многие думают, а перепады влажности. Когда от -35 на улице до +25 в помещении подстанции – появляется конденсат в самых неожиданных местах. Особенно страдают выводы низкого напряжения – там где изоляция переходит от фарфора к металлическому корпусу.

На Крайнем Севере еще сложнее – там приходится дополнительно ставить подогрев магнитопровода. Хотя в паспортах обычно пишут рабочую температуру до -45, но на практике уже при -30 начинаются проблемы с точностью. Как-то в Норильске пришлось экранировать трансформаторы дополнительными кожухами – помогло, но прибавило проблем с охлаждением летом.

А вот в южных регионах основная головная боль – пыль с солевыми примесями. Стандартная чистка сжатым воздухом не всегда помогает – частицы соли проникают в микротрещины изоляции. Приходится раз в полгода делать промывку специальными составами, хотя производители об этом редко упоминают.

С переходом на интеллектуальные системы учета возникла неожиданная проблема – большинство старых трансформаторов не подходят для прямого подключения к АИИС КУЭ. Погрешность в 0.5% их просто 'не видит', а переделывать уже установленное оборудование дороже, чем менять.

Тут как раз интересны разработки ООО 'Фалэци Электрик' – у них в миниатюрных распредустройствах сразу заложена возможность интеграции с системами телеметрии. Правда, при установке нужно внимательно смотреть на совместимость протоколов – их оборудование использует Modbus RTU, а у нас часто встречаются устаревшие Profibus.

На одной из подстанций в Подмосковье пробовали ставить их трансформаторы с цифровыми выходами – в целом работают нормально, но пришлось дополнительно ставить гальваническую развязку. Без нее при грозовых разрядах выходили из строя преобразователи интерфейсов.

Самая частая поломка – межвитковое замыкание во вторичных обмотках. Раньше сразу меняли весь трансформатор, но сейчас научились перематывать катушки прямо на месте. Правда, для этого нужны специальные станки – обычной перемоткой не обойтись из-за строгих требований к плотности укладки.

Интересный опыт был с трансформаторами от ООО 'Фалэци Электрик' – у них конструкция разборная, что теоретически упрощает ремонт. Но на практике запчасти приходится ждать 2-3 месяца, так что для критичных объектов лучше иметь запасные узлы на складе.

При модернизации старых подстанций часто сталкиваемся с нестандартными креплениями – советские трансформаторы имели другие посадочные размеры. Приходится либо переделывать фундаменты, либо использовать переходные рамы – последний вариант дешевле, но менее надежен при сейсмических нагрузках.

Судя по последним тенденциям, будущее за гибридными моделями – где совмещены трансформаторы напряжения и тока в одном корпусе. У того же ООО 'Фалэци Электрик' уже есть прототипы для распредустройств 24 кВ, но пока они проходят испытания в условиях российских сетей.

Еще одно направление – беспроводной мониторинг состояния. Видел экспериментальные образцы с встроенными датчиками вибрации – они позволяют прогнозировать межвитковые замыкания за 2-3 месяца до полного выхода из строя. Правда, стоимость таких решений пока ограничивает их массовое применение.

Лично я считаю, что в ближайшие 5 лет мы увидим переход на твердотельные трансформаторы без масляного охлаждения. Но для сетей 24 кВ это пока дорогое удовольствие – себестоимость в 3-4 раза выше традиционных решений.