Когда говорят про трансформатор на 20 кв, часто представляют просто железо с обмотками. Но на деле это сложная система, где даже класс изоляции влияет на габариты больше, чем паспортная мощность. Вспоминаю, как на одном из объектов под Владивостоком заказчик требовал компактный трансформатор для горного участка — пришлось пересчитывать схему охлаждения трижды, потому что стандартные решения выдавали перегрев на 15% выше нормы.

Масляные модели до сих пор доминируют в сетях 20 кВ, но сухие трансформаторы постепенно отвоевывают позиции. Особенно в проектах, где важна пожаробезопасность — например, в многоэтажных жилых комплексах или на пищевых производствах. Здесь часто ошибаются с выбором системы вентиляции: если для масляного хватает естественной конвекции, то для сухого нужна принудительная обдувка, иначе изоляция класса F начинает деградировать уже через 8000 часов.

Кстати, про изоляцию. Видел случаи, когда заказчики экономили на пропиточных составах для сухих трансформаторов. Результат — частичные разряды в обмотках через 2-3 года эксплуатации. Особенно критично для регионов с высокой влажностью, как наш Приморский край. Приходилось перематывать полностью, хотя изначально можно было взять вариант с вакуумной пропиткой эпоксидными компаундами — дороже на 20%, но срок службы гарантирован 25 лет.

С магнитопроводами тоже не всё однозначно. Аморфная сталь даёт потери холостого хода на 70% меньше, но стоимость трансформатора вырастает почти вдвое. Для объектов с непрерывным циклом работы (например, насосные станции) это оправдано, а для сезонных предприятий — сомнительная экономия.

В прошлом году монтировали подстанцию для логистического терминала под Новосибирском. Заказчик настоял на трансформаторе 20 кВ с понижением до 0,4 кВ, но не учёл пусковые токи холодильных установок. Пришлось экстренно ставить систему плавного пуска и менять уставки защит — стандартные выключатели просто не успевали отключать КЗ.

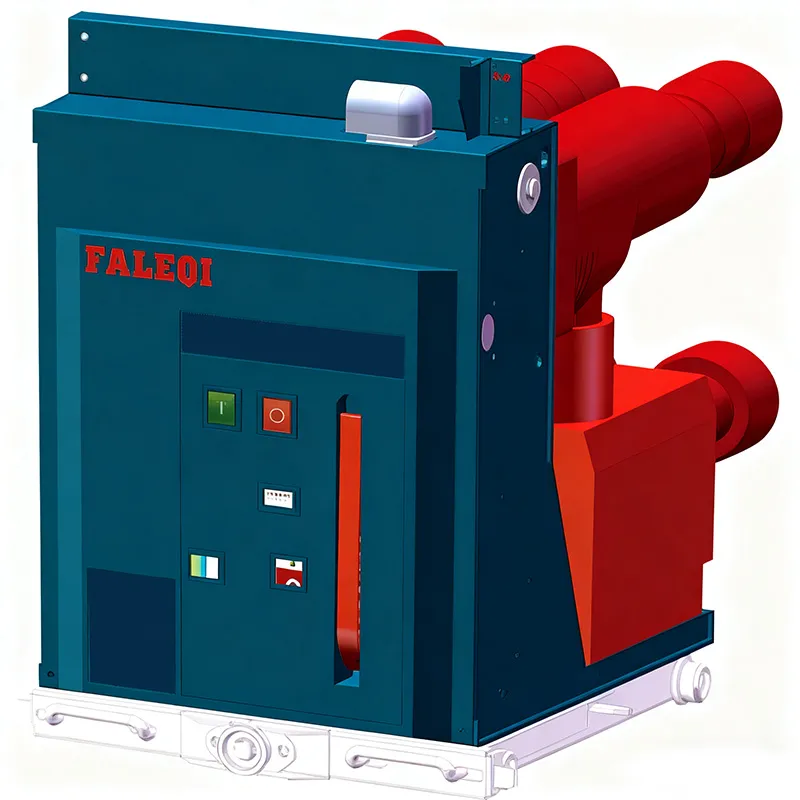

Тут стоит отметить работу ООО Фалэци Электрик (Шанхай) — их компактные КСО с шириной шкафа 500 мм как раз подходят для таких проектов. Мы использовали их разработки при модернизации подстанции в торговом центре, где пространство было ограничено бетонными колоннами. Кстати, их сайт https://www.faleqi.ru выручал не раз — там есть детальные схемы подключения для разных конфигураций.

Особенно ценю в их оборудовании продуманную систему телесигнализации. Когда ставили трансформатор на рыбоперерабатывающем заводе в Находке, смогли дистанционно отслеживать температуру горячих точек — это помогло предотвратить межвитковое замыкание, которое назревало из-за постоянных перегрузок в ночную смену.

Самая распространённая ошибка — игнорирование высоты над уровнем моря. Для объектов выше 1000 метров нужна специальная корректировка мощности. Помню случай на Кавказе, где трансформатор 1600 кВА работал как 1250 из-за разреженного воздуха. Пришлось добавлять принудительное охлаждение.

Ещё часто экономят на устройствах РПН. Для сетей 20 кВ с колебаниями напряжения больше 10% это критично. Лучше сразу ставить трансформаторы с РПН под нагрузкой — пусть дороже на 30-40%, но потом не придётся постоянно регулировать напряжение отпайками.

При монтаже многие забывают про виброизоляцию. Особенно для городских подстанций, где рядом метро или трамвайные линии. Вибрация постепенно разрушает прессовку обмоток — находил люфты до 3 мм всего через год эксплуатации.

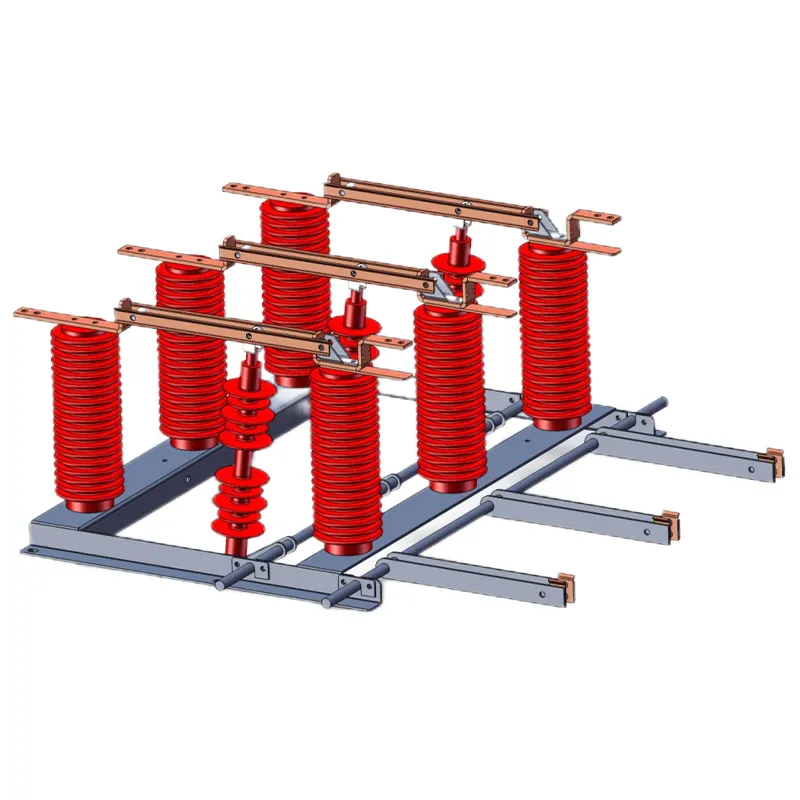

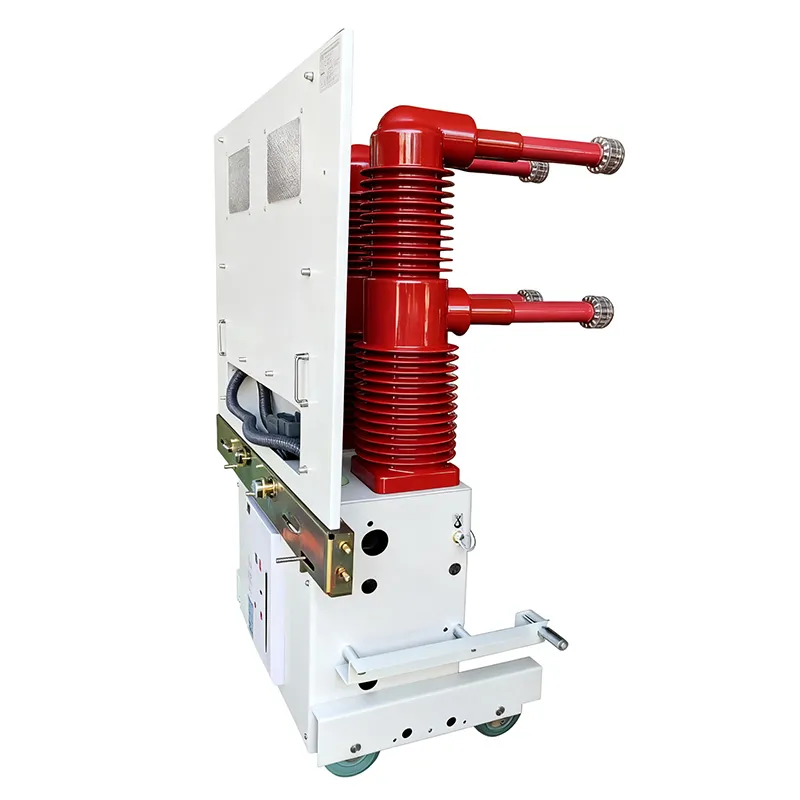

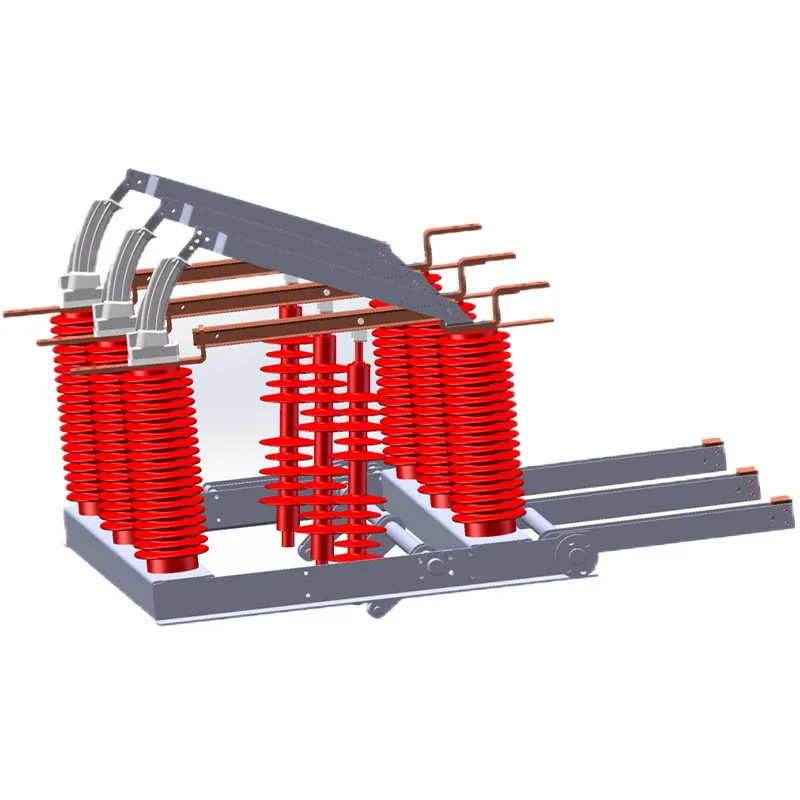

Сейчас активно внедряются гибридные системы с быстродействующими вакуумными выключателями. Например, в проектах ООО Фалэци Электрик (Шанхай) для ветропарков используется комбинация трансформаторов 20 кВ с интеллектуальными реклоузерами — это позволяет автоматически переключаться между линиями при авариях.

Интересное направление — трансформаторы с системами онлайн-мониторинга. Мы тестировали прототип с датчиками частичных разрядов в изоляции. Данные передавались прямо на сервер, и можно было прогнозировать остаточный ресурс с точностью до 95%. Правда, стоимость такого решения пока высока — около 15% от цены самого трансформатора.

Для объектов распределённой генерации перспективны компактные модели с жидкостным охлаждением. Видел разработки китайских коллег — трансформатор на 20 кВ мощностью 2500 кВА размерами как обычный на 1600 кВА. Правда, вопросы по ремонтопригодности пока остаются.

С масляными трансформаторами главная проблема — диагностика влаги в масле. Стандартные методы с отбором проб часто запаздывают. Сейчас переходим на датчики непрерывного контроля — они дороже, но позволяют поймать момент, когда содержание влаги приближается к критическим 30 ppm.

При ремонте обмоток сталкивался с курьёзным случаем — заказчик купил трансформатор б/у, а там оказалась алюминиевая обмотка вместо медной. Пришлось полностью перематывать, потому что для ударных токов его предприятия алюминий не подходил категорически.

Важный момент — заземление нейтрали. Для сетей 20 кВ с изолированной нейтралью нужно обязательно ставить дугогасящие реакторы, иначе при однофазных замыканиях возникают перенапряжения. На химическом заводе под Кемерово из-за этого прожгло изоляцию на трёх фазах одновременно.

В целом, трансформатор на 20 кв — это всегда компромисс между стоимостью, надёжностью и габаритами. Технологии не стоят на месте, но фундаментальные законы электротехники никто не отменял. Главное — не слепо доверять паспортным данным, а учитывать реальные условия эксплуатации. Как показывает практика, даже удачная модель может не работать в конкретной сети из-за гармоник или перекосов фаз.