Когда слышишь про трансформатор на 20 кВ, сразу представляешь крупные подстанции или заводы, но на деле основной покупатель — это часто не они, а те, кто пытается ужать мощность в ограниченное пространство. Многие ошибочно думают, что главное — технические параметры, а на практике ключевым становится вопрос 'куда его воткнуть, чтобы не переделывать половину помещения'.

За 15 лет работы я видел, как менялся портрет покупателя. Если раньше это были в основном госпредприятия с типовыми проектами, то сейчас — частные компании, которым нужно вписать оборудование в существующие здания. Часто приходят с готовым техзаданием, где указаны габариты, но не учтено, что трансформатору нужен запас для охлаждения.

Особенно заметно это в сегменте коммерческой недвижимости — торговые центры, офисные комплексы. Там каждый квадратный метр на счету, и приходится подбирать решения тоньше стандартных. Как-то раз клиент требовал трансформатор в нишу 600 мм, хотя по нормам нужно минимум 800. Пришлось идти на компромисс с системой принудительного охлаждения, что в итоге увеличило стоимость обслуживания.

Еще один тип покупателей — модернизируемые производства. Там часто работают с устаревшими сетями, где нужно сохранить работоспособность старого оборудования при переходе на новые напряжения. Это отдельная головная боль, потому что приходится учитывать параметры, которые в новых ГОСТах уже не прописаны.

В спецификациях обычно указывают КПД, потери, массу — все это важно, но есть детали, которые всплывают только при монтаже. Например, способ подключения шин. Для 20 кВ это критично: некоторые производители делают клеммы под определенный угол подвода, а потом оказывается, что на объекте трассировка кабелей не позволяет его выдержать.

Шум — отдельная тема. В жилой зоне или офисе заказчики начинают экономить на шумоизоляции, а потом жалуются на гул. Приходится объяснять, что трансформатор — не холодильник, его нельзя 'выключить на ночь'. Особенно сложно с старыми зданиями, где вибрация передается по конструкциям.

Еще один момент — совместимость с существующими распределительными устройствами. Мы как-то поставили трансформатор на 20 кВ на завод, где стояли шкафы советского производства. Пришлось переделывать систему защиты, потому что новые параметры короткого замыкания не совпадали с уставками старых реле. Клиент был недоволен дополнительными затратами, хотя проблема была в их устаревшей инфраструктуре.

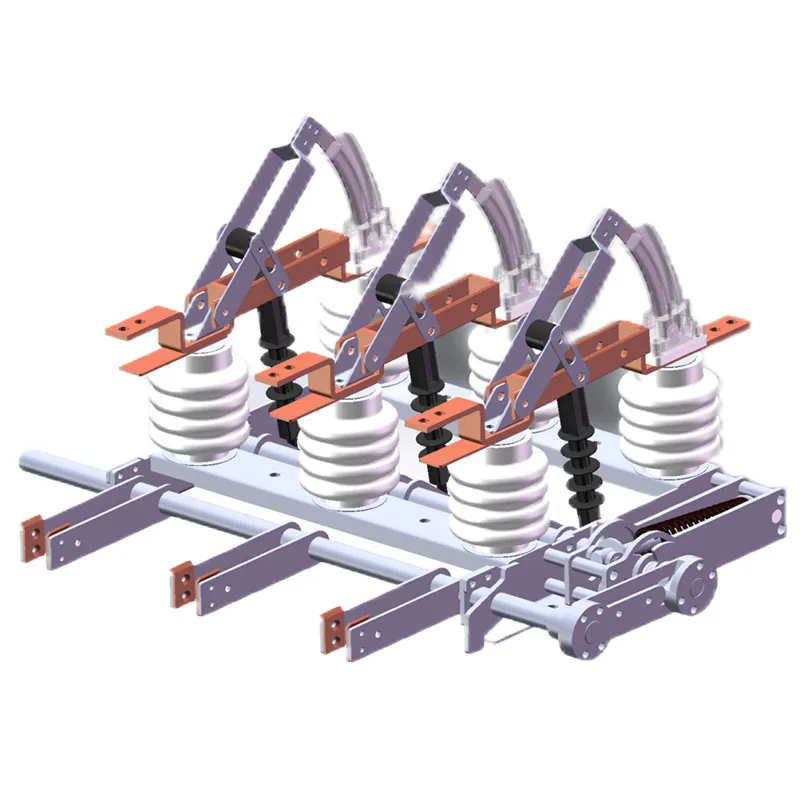

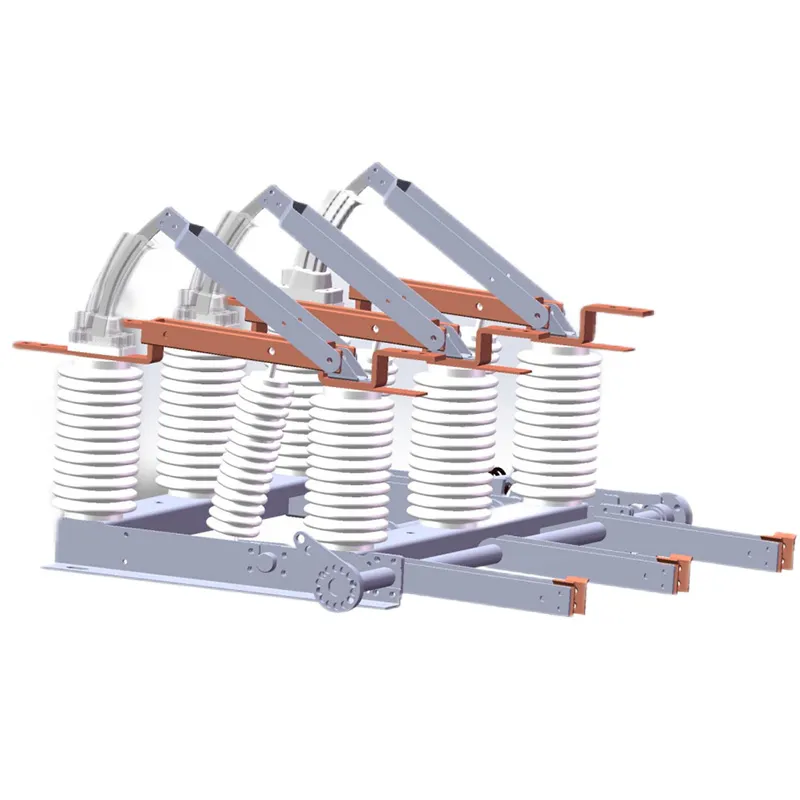

В последние годы активно развивается направление компактных распределительных устройств. Например, у ООО Фалэци Электрик (Шанхай) есть линейка шириной от 375 мм — это реально помогает в тесных помещениях. Но здесь своя специфика: чем меньше габариты, тем сложнее обеспечить нормальное охлаждение и ремонтопригодность.

Помню проект для насосной станции, где заказчик требовал разместить оборудование в подвале с низкими потолками. Применили компактный вариант на 500 мм, но пришлось дополнительно проектировать принудительную вентиляцию — без этого трансформатор перегревался в летний период. Хорошо, что на сайте faleqi.ru была подробная техническая документация, удалось быстро подобрать совместимые компоненты.

Что действительно важно в миниатюрных исполнениях — это унификация креплений и присоединительных размеров. Когда разные производители делают свои 'стандарты', на монтаже возникает головоломка. Мы несколько раз сталкивались с ситуацией, когда трансформатор от одного бренда не стыковался с ячейками другого, хотя номиналы напряжений совпадали.

Самая распространенная ошибка — экономия на системе мониторинга. Заказчики думают, что если трансформатор новый, то он будет работать вечно. На деле даже качественное оборудование требует контроля температуры, состояния изоляции, особенно в условиях российского климата с перепадами влажности.

Был случай на хлебозаводе: поставили трансформатор без датчиков температуры, через полгода начались проблемы с изоляцией из-за постоянных циклов нагрева-охлаждения. Ремонт обошелся дороже, чем первоначальная установка системы мониторинга. Теперь всегда рекомендую закладывать хотя бы базовый телеметрический контроль.

Еще один момент — недооценка пусковых токов. Особенно при работе с двигателями большой мощности. Как-то на лесопилке после установки нового трансформатора стали срабатывать защиты при запуске пилорам. Оказалось, старый трансформатор имел запас по току короткого замыкания, а новый — более точные характеристики. Пришлось менять уставки защит.

Сейчас явно прослеживается движение в сторону цифровизации. Не просто дистанционный контроль, а полноценные системы прогнозирования состояния. Например, в ООО Фалэци Электрик (Шанхай) уже внедряют решения с телеметрией и анализом данных — это позволяет предсказывать необходимость технического обслуживания, а не работать по графику.

Интересно наблюдать за развитием гибридных систем, где трансформаторы работают в связке с источниками возобновляемой энергии. В таких схемах требования к оборудованию меняются — нужна более гибкая регулировка параметров, устойчивость к частым изменениям нагрузки. Стандартные модели не всегда справляются.

Еще один тренд — упрощение монтажа. Производители начинают понимать, что стоимость установки иногда превышает цену оборудования. Появляются решения с предварительной настройкой, модульной конструкцией. Это особенно важно для удаленных объектов, где сложно найти квалифицированных монтажников.

Первое — всегда запрашивайте реальные, а не каталоговые габариты. Производители часто указывают размеры самого трансформатора без учета подводящих шин, охлаждения, элементов защиты. На месте оказывается, что нужно на 20-30% больше места.

Второе — обращайте внимание на ремонтопригодность. Как-то работали с трансформатором, где для замены вентилятора нужно было демонтировать половину конструкции. Простой оборудования в итоге обошелся дороже первоначальной экономии.

И третье — не экономьте на консультациях с проектировщиком. Лучше потратить лишнюю неделю на проработку нюансов, чем потом переделывать. Особенно это касается интеграции с существующими системами — часто проблемы возникают на стыке старого и нового оборудования.

Работа с трансформаторами на 20 кВ — это всегда поиск компромисса между ценой, габаритами, надежностью и ремонтопригодностью. Не существует идеального решения для всех случаев, каждый проект требует индивидуального подхода.

За годы практики я убедился, что главное — понимать реальные условия эксплуатации, а не просто следовать техзаданию. Часто заказчики сами не до конца понимают, что им нужно, и наша задача — помочь им определить оптимальное решение.

Сейчас рынок предлагает много интересных решений, в том числе от таких компаний, как ООО Фалэци Электрик (Шанхай), но конечный успех зависит от грамотного применения технологий в конкретных условиях. Важно не просто купить оборудование, а интегрировать его в существующую инфраструктуру с учетом всех нюансов эксплуатации.