Когда говорят про трансформатор на 35 кв, обычно представляют этакую рабочую лошадку без особых сюрпризов. Но на деле даже в этой, казалось бы, стандартной категории есть нюансы, о которых не пишут в каталогах. Например, многие забывают, что 35 кВ — это пограничная зона между средним и высоким напряжением, а значит, требования к изоляции и системам охлаждения здесь особые.

Взялись как-то за модернизацию подстанции в промзоне — заменили старый советский трансформатор на современный аналог. По паспорту всё идеально: КПД выше, габариты компактнее. А через месяц начались проблемы с перегревом в режиме переменных нагрузок. Оказалось, система охлаждения рассчитана на стабильную работу, а не на резкие скачки потребления. Пришлось допиливать автоматику управления вентиляторами.

Ещё частый косяк — нестыковка по потерям холостого хода. Производители любят указывать идеальные цифры, но в реальности при сборке магнитопровода бывают микрозамыкания между пластинами. Мы на объектах всегда замеряем токи холостого хода на месте, даже если заводской протокол идеален. Разница иногда достигает 8-10%.

Кстати, про изоляцию. Для 35 кВ уже критична не просто стойкость к пробою, а ресурс при циклических тепловых расширениях. Видел случаи, когда после 5-6 лет работы в трансформаторах с пропитанной бумажной изоляцией начиналось расслоение в зоне контакта выводов. Решение — переходить на современные композитные материалы, но это удорожает проект на 15-20%.

Сейчас многие говорят про цифровизацию, но в случае с трансформатором на 35 кв это не просто мода. Например, в ООО 'Фалэци Электрик (Шанхай)' для таких трансформаторов делают встроенные системы мониторингa газов в масле — не ждём ежегодной лабораторной пробы, а видим динамику онлайн. Особенно важно для объектов с резкопеременной нагрузкой, где риск термического разложения масла выше.

Дистанционное управление переключением ответвлений — казалось бы, мелочь. Но когда приходится оперативно менять напряжение в сети 35 кВ с сезонными колебаниями нагрузки, это спасает от простоев. Хотя признаю — иногда проще вручную крутануть регулятор, чем разбираться с глючным ПО. Видел, как на одной подстанции 'умная' система трижды уходила в ошибку при обновлении прошивки.

Тут важно не перегружать трансформатор ненужной телеметрией. Датчик температуры в каждой точке — это избыточно, достаточно трёх контрольных зон: верхняя часть обмотки, магнитопровод и масляный карман. Остальное — уже для научных отчётов, а не для эксплуатации.

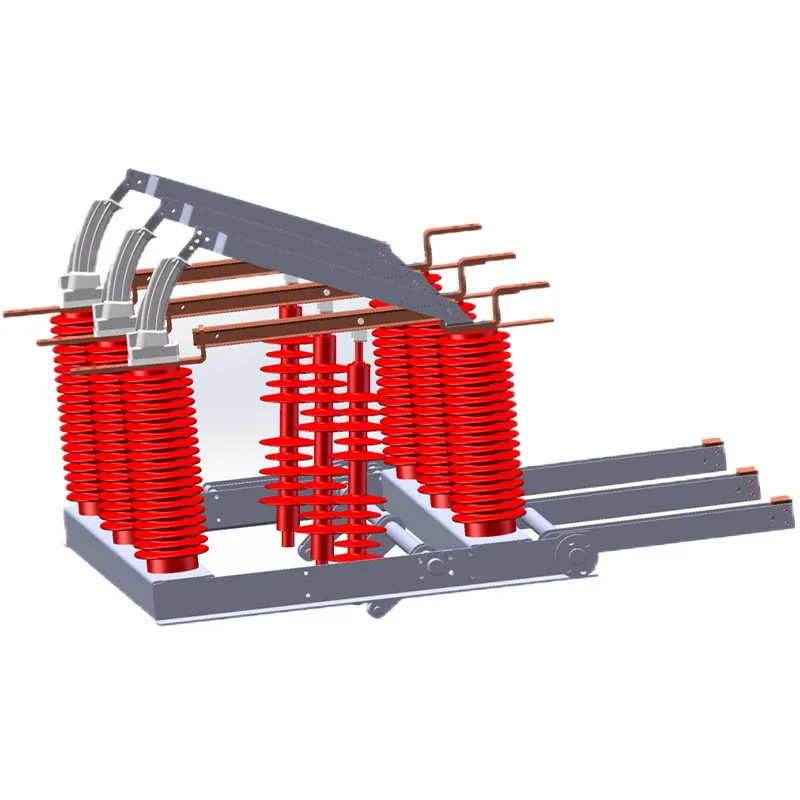

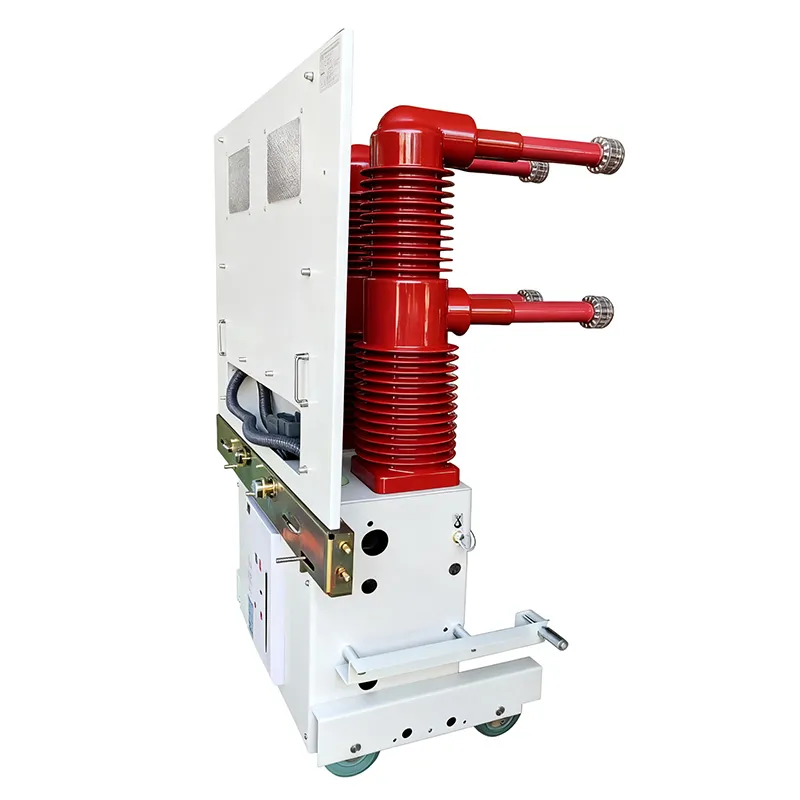

Мало кто учитывает, как поведёт себя трансформатор на 35 кв в паре с современными вакуумными выключателями. Особенно если последние — из линейки 40.5 кВ, как у того же ООО 'Фалэци Электрик'. При отключении могут возникать перенапряжения, которые старят изоляцию обмотки быстрее расчётного срока. Мы стали ставить RC-цепи параллельно выключателям — ресурс трансформаторов вырос почти на треть.

Ещё момент — совместимость с системами релейной защиты. Старые электромеханические защиты иногда срабатывают с запозданием на бросках тока намагничивания. Приходится или менять на цифровые, или вводить временные блокировки. Кстати, у китайских коллег из Шанхая есть интересные наработки по адаптивной защите именно для 35 кВ сетей — они учитывают реальное состояние изоляции, а не только номинальные параметры.

Шумность — кажется, второстепенная характеристика. Но для городских подстанций это стало критичным. Современные 35 кВ трансформаторы с низкими уровнями шума (до 65 дБ) требуют особой сборки магнитопровода — не просто стяжка, а клеевые соединения пакетов. На одном объекте пришлось демонтировать уже установленный трансформатор из-за жалоб жителей — вибрация резонировала с каркасом здания.

Когда выбираешь трансформатор для объекта, важно смотреть не только на цену. Например, у того же ООО 'Фалэци Электрик' в Шанхае есть модели с медными обмотками — дороже, но для частых перегрузок это оправдано. Алюминиевые дешевле, но при одинаковой номинальной мощности имеют меньший запас по термической стойкости.

Монтаж — отдельная история. Видел, как команда 'спецов' при установке 35 кВ трансформатора забыла проверить уровень масла перед пуском. Результат — частичный разряд в газовой подушке и внеплановая дегазация. Теперь всегда требую двойной контроль: после транспортировки и непосредственно перед включением.

Заземление — многие экономят на контуре, а потом удивляются пробоям по высокой стороне. Для 35 кВ нужно минимум три независимых заземлителя, причём разнесённых на расстояние не менее длины линейного ввода. Проверено на горьком опыте при реконструкции подстанции в промзоне — старый контур не справлялся с током однофазного замыкания.

Сейчас активно развивается направление гибридных решений — например, трансформаторы 35 кВ со встроенными накопителями энергии. Это особенно актуально для объектов ВИЭ. В том же Китае, включая шанхайские предприятия типа ООО 'Фалэци Электрик', уже тестируют такие системы. Пока дорого, но для удалённых подстанций начинает окупаться за счёт снижения затрат на стабилизацию сети.

Из последнего — столкнулся с интересным кейсом: трансформатор 35 кВ работал в паре с солнечной электростанцией. Из-за постоянных циклических нагрузок (утро-вечер) за 2 года деградировала изоляция на 15% быстрее паспортного значения. Пришлось разрабатывать индивидуальный график ТО — не раз в 4 года, а каждые 2.5 года.

В целом, трансформатор на 35 кв — это не просто 'железка', а сложная система, где мелочи типа качества оребрения радиаторов или состава трансформаторного масла могут определить срок службы. И главное — не слепо доверять паспортным данным, а вести свой журнал наблюдений. Как раз сейчас собираю статистику по разным производителям — китайские, включая шанхайские заводы, показывают хорошее соотношение цены и реальной надёжности, особенно в сегменте интеллектуальных решений.